2016年8月17日,星期三,农历七月十五,太阳落山后,空气里飘起了纸钱燃烧的焦香。街角的老王把一篮水淋淋的葡萄摆在石阶上,嘟囔着:“祖宗们尝个鲜,可别嫌贵——今年水果涨价哩!”隔壁孩子举着荷花灯跑来,被他妈一把拽住:“小心点!这灯是给河里‘那位’照路的,摔坏了当心它上咱家敲门!”

这便是一年一度的中元节,俗称“鬼节”,却比任何节日都透着人间的热闹与温情。

🎭 七月十五:月亮节、鬼节,还是吃货节?

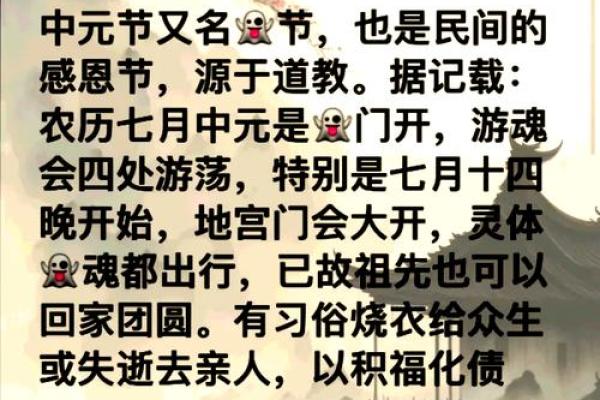

中元节在民间有无数诨名:道教称它“中元地官赦罪日”,佛教叫“盂兰盆节”,庄稼人唤作“报秋日”——毕竟小秋作物熟了,新米酿的酒、刚摘的瓜果,都得先端给祖宗“试吃”。

最有趣的当属“送羊节”。北方舅舅们这天忙得脚不沾地,扛着白面捏的羊往姐姐家跑。羊眼睛是红豆点的,羊角弯得像月牙,孩子抱着就啃羊尾巴。“慢点儿!真让你吃撑的!是这羊象征吉祥,不”舅舅笑骂着,却偷偷多塞给孩子一个“面鱼”馍——毕竟“连年有余”的好彩头,谁嫌多?

👻 鬼门关开?场千年“误会”

“鬼节”听着吓人,起源却是个母子情深的故事。是说起来

佛陀弟子目连看到亡母在饿鬼道受苦,饭菜到嘴边就变火炭。佛陀指点他:“七月十五备百味饮食,供养十方僧人,你妈才能得救。”目连照做后,母亲果然解脱。尔后这习俗从“孝亲”演变成“喂鬼”——毕竟孤魂野鬼也得管饭嘛!

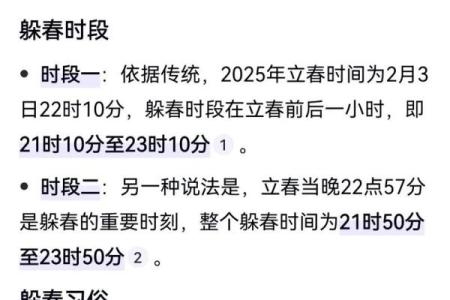

而道教更会“安排”:正月十五天官赐福(上元节),七月十五地官赦罪(中元节),十月十五水官解厄(下元节)。七月主打“鬼魂特赦令”,爷开鬼门关放假半个月,难怪要张灯结彩迎接“祖宗返乡潮”!

🪔 习俗大赏:从河灯到面塑,全是人间脑洞

1. 水上灯火秀:鬼魂的“滴滴打船”

“活人逛灯会,鬼魂走水路!”家家户户蹲在河边放荷花灯,纸船上蜡烛摇摇晃晃。山西大爷边点灯边念叨:“照亮路就行,可别烧了船——去年李家的灯把岸边柳树点着了,消防车哇呜哇呜来,鬼都吓跑了!”

2. 祭祖宴:祖宗也挑食?

供桌上讲究可多了:24道菜摆成“满汉全席”,七双筷子七个酒杯,当中必摆“六味斋”——香菇、木耳、红枣等干货,据说是怕祖宗牙口不好。年轻人偷偷吐槽:“说起来最末了都进咱肚子,祖宗闻个香就算吃过了!”

3. 面塑大赛:厨房里的艺术展

山西大婶们这天集体变身“民间艺术家”:给老人捏寿桃馍(喻意长命百岁),给孩子蒸面羊(提醒孝顺),小夫妻分到面鱼馍(祝福富足)。面点蒸熟再涂色,橙的南瓜、绿的菠菜汁,摆桌上活像手办展览会。

⚠️ 禁忌指南:那些年我们怕过的“鬼规矩”

如今这些禁忌淡了,唯独“别乱烧纸”与时俱进:鲜花祭奠、线上点烛、家族群里发纪念文……祖宗说不定正刷“阴间朋友圈”点赞呢!

🌾 从鬼故事到人间事:我们为何还在过中元节?

在湖北汉川,中元节叫“吃月半饭”——管他鬼不鬼的,一家人整整齐齐吃顿饭才要紧。福建人更实在:三十六个村子轮着摆宴,从七月初一吃到月底,天天唱大戏。外乡人路过惊呼:“你们这‘鬼节’过得比过年还嗨!”

当城市青年用电子蜡烛代替烧纸,当面塑手艺成了非遗项目,这个曾被贴上“”标签的节日,正蜕变成一场跨越生死的温情告白。

老话讲:“敬祖宗一碗饭,养儿孙百年心。” 那些河灯里的烛火、供桌上的糕点,终究是活着的人借“鬼”之名,把牵挂与祝福,热热闹闹地再讲一遍。毕竟,鬼门关只开半个月,而人间烟火,永不打烊✨。