1982年的秋天,一场持续11天的会议撬动了一个国家的转向——那是十二大,邓小平在开幕词里首次抛出“建设有华夏特色的社会主义”的命题,像一颗投入湖面的石子,涟漪荡了四十年。

而2022年的十月,北京的灯光再次亮起。这一次,党的二十大从10月16日持续至22日,七日短如瞬,却装下了新时代的万钧之力。

🎯 七日议程:把未来“压”进日历

这场会像一台精密的时间折叠仪:

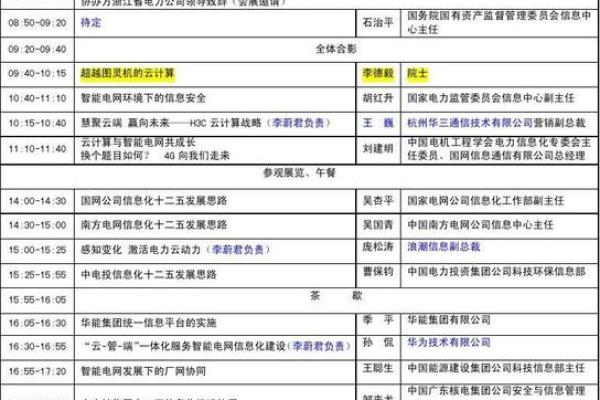

1. 开幕日:总书记站立台上,近两小时的报告里,“现代化”出现86次,如一根红线贯穿未来——从乡村振兴到太空筑梦,从“双碳”目标到共同富裕。台下掌声如潮水,卷过两千三百余名代表。

2. 中场48小时:代表团分组讨论现场,一位基层村支书攥着乡村振兴提案,邻座院士展开量子计算路线图,角落里有人低声计算养老金的数字——空气里搅拌着方言、数据和期待。

3. 闭幕日:新一届中央委员名单通过,党章修正案落槌敲定。当“华夏式现代化”被写入党的根本大法,有代表在笔记上划了粗线:“这不再是概念,而是十四亿人的说明书”。

🚀 七日之外:五年伏笔与百年棋局

会议的“短”与谋划的“长”,构成奇妙张力:

空间站视角:神舟十五号在会议期间待命发射。当代表们热议科技自强时,酒泉的火箭正矗立风中——天上地下,两个现场共享同一份紧迫感。 粮仓里的时钟:东北农场主蹲在田埂看直播,手中稻穗沉甸甸。会议提到“粮食产能提升行动”,他咧嘴一笑:“这茬玉米刚丰收,明年要试新种子!” 粮食安全的数据,在他指间有了体温。 破小与立大:广东车间里,工人们围着手机看“两个毫不动摇”的表述。老板松口气:“心定了,下周引进新机器人!” 政策如氧气,无声浸润毛细血管。 🌍 七日之制:为什么是“七”?

从十二大到二十大,会议时间从11天精简为7天,背后是制度进化史:

1982年:十二大首次确立“五年一会”铁律,中央顾问委员会亮相,老干部退居二线——新老交替有了制度缓冲区。 2022年:二十大议程如瑞士手表精准。报告提前数月调研,草案经数十轮打磨;分组讨论用大数据分析高频词;记者通道的提问,部分来自全网征集。 七天会期,恰似一块压紧的海绵:每滴水都蓄着五年实践的养分。

🎤 声音剧场:七日不止于会场

那些未被写进公报的声音,同样雕刻历史:

胡同速写:社区食堂里,电视直播声混着老人喝汤的呼噜。“延迟退休?我得活到领钱那天!”有人嘀咕,周围哄笑一片。政策与家常,在餐桌上和解。口号,是咱打游戏的显卡自由!是 网线另一端:00后博主剪辑“我们的祖国式现代化”说唱视频,弹幕飘过:“原来不”严肃概念被解构成青春语法。 外媒观察席:BBC记者边录音边感叹:“他们用七天部署未来五年,而我的国家还在为下周辩论稿扯皮。”时间价值观的差异,在此赤裸裸。起点 当代表们踏上归途,七日会议启动“时空延展”:

一月内:中央宣讲团奔赴各地,84场报告如星火散落。是 ⏱️ 会后时间:七日终点在浙江乡村文化礼堂,方言版“共同富裕”解读让大爷猛拍大腿:“懂了!别让村东头富得冒油,村西头穷得喝风!是便” 百日后:中央经济工作会议定调明年任务。“稳增长”被具象成数字:新增就业1200万人、留抵退税超2.4万亿、新开工高铁1200公里。宏大目标被拆解成超市价签上的“一元菜”。 更远处:C919客机在扬州试飞,驾驶舱贴着“为二十大献礼”的便签;空间站里,神舟十五号航天员在直播中展示党章修改本——七天会议的气场,正助推钢铁之翼刺破云霄。 💡 七日的真正重量

时间从不均匀流动:有人用七年等一朵花开,而华夏用七日锚定一个时代的航向。这场会议像一座微缩时空门——门内是文件与表决票碰撞的七日,门外是村庄工厂、星辰大海奔涌向前的五年。当新成昆铁路在12月26日贯通,复兴号穿越隧道群时,有乘客发现:列车恰好经过四十年前十二大召开的老铁路旁。新轨与旧轨在此交汇,如同历史对今日颔首致意。