1988年出生的李先生曾在五四青年节收到一堆节日祝福,他一边自嘲“奔四的人还能过节?”,一边被网友的热情回复淹没:“40岁都算哈!”“上30就不算啦,你对‘青年’有误解吧?”“心态年轻,奔五也是年轻人!” 着场关于年龄的“混战”,恰恰揭示了青年节的核心谜题——放假半天,到底谁说了算?

官方敲黑板:14-28岁的“黄金半天”

如果你翻遍《全国年节及纪念日放假办法》,只会看到一句“14周岁以上青年放假半天”,至于上限?只字未提。直到2008年,国务院法制办一锤定音:青年节放假专属人群即是14-28周岁的劳动者。

着可不是随便定的数字。共青团章程早写明白了:入团年龄14-28岁,超龄没任职的自动退团。 着么一看,放假和团员身份直接挂钩——28岁成了青年世界的“结界”,迈过去,节日祝福自动静音,半天假期原地蒸发。

全球年龄观:联合国和世卫组织吵起来了

要是你觉得28岁被“踢出青年圈”太残酷,不妨看看国际组织的定义:

最幽默的当属《中长期青年发展规划(2016-2025年)》——文件里青年指14-35周岁,可放假政策偏不买账,硬生生在28岁划了条“楚河汉界”。 故而啊,填问卷时你是“青年”,要放假?对不起,请出门右转找中年组。

半天假期的“薛定谔福利”

你以为年龄达标就能安心休假?太天真!

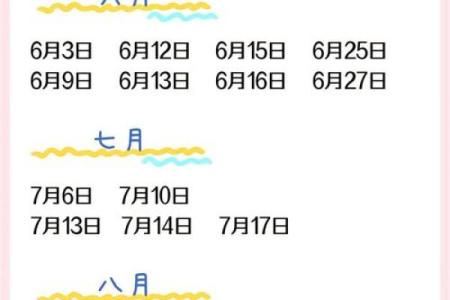

1. 时间玄学:半天是上午放还是下午放?全看老板心情。有人喜提懒觉自由,有人只收获一个“提早下班工作照旧”的鸡肋假期。

2. 周末克星:如果青年节撞上周末?抱歉,假期直接“蒸发”,没有补休。毕竟“部分公民节日”的标签,注定了它的卑微地位。

3. 加班冤种:青年节上班有加班费吗?想多了!劳动部门明文规定:只有全体公民放假的日子(譬如说吧国庆、春节)加班才给钱。青年节的班,纯属“为爱发电”。

难怪网友吐槽:“放假通知像中奖——知道它存在,永远轮不到自己。”

年龄之争背后:青年节从哪来的?

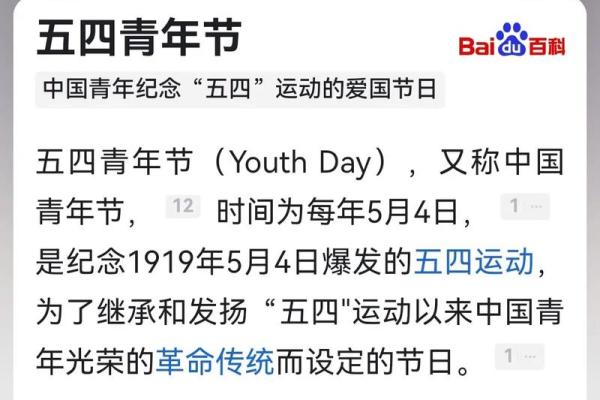

着场年龄拉锯战的源头,细想来是1919年那场轰轰烈烈的五四运动。学生罢课、工人,全民反抗和封建主义,直接点燃了华夏新民主主义革命的火种。

1949年,新华夏成立后正式将5月4日定为青年节,呼吁传承“爱国、进步、民主、科学”的精神。

有趣的是,青年节的“国际朋友圈”画风迥异:

28岁后:青年身份是心态还是数字?

当28岁的“结界”落下,有人坦然接受:“青年奖章都拿过了,该给年轻人腾位置啦!”(毕竟我们的祖国青年五四奖章可是共青团给的最高荣誉) 也有人愤愤不平:“世卫说我还能当16年青年呢!”

细想来争辩年龄数字,不如看透本质:青年节放假的初衷,是给正承担社会转型压力的年轻群体一点喘息。学生备战中高考,职场新人加班内卷,28岁前的人生往往被推着狂奔。那半天假期,像是社会给的“缓冲气囊”。

至于超龄的朋友?别慌!李先生的遭遇说明:APP的祝福、朋友圈的热血文案,永远对“不服老”的人敞开。毕竟芬兰街头戴旧白帽子的爷爷奶奶,照样理直气壮过青年节呢。

明白了吧啊,年龄只是日历上的数字。青年节的半天假属于14-28岁的“法定青年”,“搞钱、追梦、深夜撸串”的热血状态,却能属于任何人——只要你还愿意相信:

🌱 奋斗的底色不会褪,

💡 好奇的光芒不会灭。

(至于老板不批假?记住:心态放假,谁也管不着!