2022年6月7日,上海一条老弄堂里,张阿姨望着窗外淅淅沥沥的雨,边收衣服边嘟囔:“这雨再下,衣服怕是要长蘑菇了!”隔壁老李探头喊:“新闻说今日入梅啦!”——这场被江南人戏称为“天漏了”的梅雨季,就这样踩着预报的节拍,在长江中下游地区正式登场。

2022年梅雨“档期表”:自南向北的湿漉漉巡演

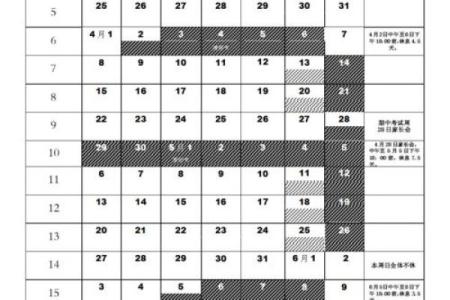

梅雨从来不是“全国统一上映”,更像一场自南向北的巡回演出。2022年的“巡演日程”如下:

1. 上海 \u0026 杭州:头号观众

6月7日,上海里弄的晾衣杆挂满半干的衣服,杭州西湖边的游客猝不及防被雨淋成“水墨画”——两地气象部门与此逢着官宣入梅,比常年平均(6月19日)足足早了12天。浙江人调侃:“去年6月10日入梅,今年提前三天,老天爷倒是越来越守时!”

2. 江苏:慢热型选手

当上海已泡在雨里一周,南京人还在纠结要不要带伞。江苏的梅雨像极了它的方言“吴侬软语”——自南向北温柔渗透。南部苏州6月13日入梅,而南京直到6月17日才迎来首场梅雨,完美契合当地“6月19日左右入梅”的规律。气象爱好者打趣:“南京入梅,总得像炖老母鸡汤——火候到了才行!”

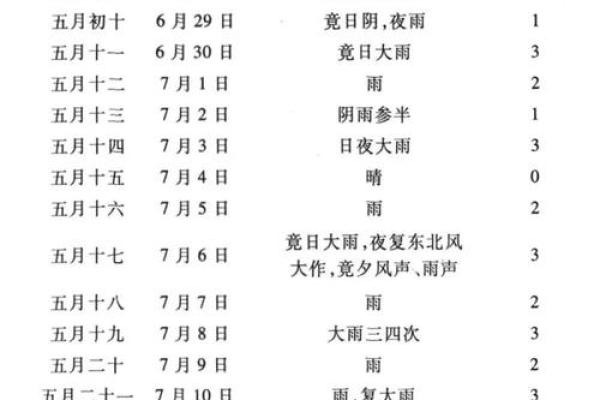

3. 安徽 \u0026 湖南:山区的“暴雨盲盒”

安徽南部6月10日加入“梅雨群聊”,北部却拖到6月16日。大别山区的村民早备好防汛沙袋:“咱这儿一下雨就跟天捅了窟窿似的!”湖南人则淡定得多——6月下旬,湘江畔的茶馆里,老板边擦柜台边念叨:“莫急嘛,每年这时候,雨自己会来报到。”

梅雨是怎么“炼成”的?一场天气版的“楚汉相争”

梅雨的形成像一部大型古装剧:

2022年的格外剧情:暖湿气流异常“敬业”,6月初强度已堪比常年7月,导致梅雨提前且水量加码。走路,是划船啊!是江苏单日降雨量飙到150毫米,网友哀嚎:“出门不”

人类VS梅雨:一场千年“除湿大战”

面对无孔不入的湿气,长江流域居民化身“抗梅特种兵”:

最绝的是杭州某咖啡馆老板——他把受潮鼓胀的店门贴上“梅雨季限定款木门艺术展”海报,竟引来网红打卡!

梅雨也“内卷”?——类型大全

别以为梅雨只会“阴雨绵绵”,它细想来有多副面孔:

2022年算“早梅雨+局部暴力梅”组合,安徽山区单小时雨量超80毫米,导游提醒游客:“看瀑布?出门妥妥的!”

出梅信号:高温与晒被子的狂喜

7月10日,南京某小区上演“被子占领天台”奇观。气象台宣布:“连续5天超30℃且无雨,正式出梅!”主妇们奔走相告:“快!晒被子!晒娃!晒自己!”

梅雨退场前总爱搞“告别演出”——上海遭遇“倒黄梅”,刚收起的雨伞又被浇湿。爷叔怒骂:“侬这是拍续集啥玩意儿?温暖记忆:

尾声:梅雨教会我们的事

2022年梅雨走了,留下几组数据:上海降雨量达常年1.5倍,湖南洞庭湖胖了两圈,而江苏人用坏三把雨伞……更多”

或许梅雨真正的意义,是让人们在黏糊糊的日子里,依然能笑着骂一句:“这鬼天气!”,转身却为陌生人撑起一片晴空。毕竟,再长的雨季,也挡不住人心里的小太阳。