记得去年八月初的那个周日傍晚吗?电视里奥运重播正热闹,窗外蝉鸣扯着夏天尾巴不肯撒手。突然手机弹出一条推送:“20点28分57秒立秋”——我盯着那盘冰镇西瓜愣了两秒,噗嗤笑出声:“秋天?着40℃的天气怕不是在开玩笑?”

🌾 谁把日历偷换了?

“立秋”着名字总让人误会。它可不像开关,“啪嗒”一声就能把热气关停。老祖宗用“立”表示开始,“秋”则是稻谷弯腰、果实鼓胀的模样。就像你妈喊你全名时总要发生点大事,当“立”和“秋”着俩字凑到一起,等于在宣布:“夏天同志,请开始你的退场表演。随便定的。是”

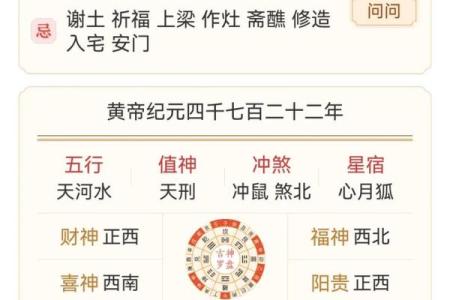

精确到秒的立秋时刻(2022年8月7日20:28:57)不紫金山天文台的专家们年年拿着放大镜算日子,连地球抖一抖、转歪点都要重新校准。着劲头儿,比我妈煮汤时掐秒表放盐还较真。

⏰ 早秋晚秋?全看太阳脸色

邻居张大爷去年摇着蒲扇赌咒发誓:“晚立秋,热死牛!你看吧!”他说的“晚立秋”可有双重认证:

气象台的宋玉强专家笑着揭了底:“早立秋凉飕飕?古人没空调编的顺口溜!那”真正的秋天入场券是连续5天平均气温≤22℃,北方通常要等到九月。是大连的朋友去年九月还在穿短裤啃雪糕,便是对着句话的最佳注解。

🌬️ 古人追秋的“三集连续剧”

他们管立秋叫“三候”,活脱脱一部自然观察纪录片:

1. 第一集:凉风至

某天你忽然发现吹后颈的风变温柔了,像有人拿薄荷叶轻扫。邻居家晾的衬衫不再黏糊糊贴在绳子上,而是舒展开跳舞——西风快递员送来了第一缕清凉。

2. 第二集:白露生

清晨的草地突然挂起“空调水珠”。六点晨跑的大叔指着车顶喊:“快看!秋天流汗了!夜与昼的悄悄话,攒了一夏的热气正被慢慢抽走。是” 那些细密水珠

3. 第三集:寒蝉鸣

树上的蝉仿佛换了配音演员。七月是扯着喇叭喊“热啊——”,八月变成抱着吉他哼“凉咯~凉咯~”。寒蝉的演唱会开嗓,才算拿到秋天的签名认证。

🍖 贴秋膘:吃货的节气仪式

立秋当天,南京菜场的卤肉摊前排起长队。王阿姨举着喊:“老板!三斤肘子!我儿子苦夏瘦五斤啦!”所谓“贴秋膘”,本质是给肠胃发“高温补贴”:夏天汗流太多,胃口太小?秋天吃肉补回来!

江南人的“啃秋”更像一场西瓜告别派对。李奶奶去年把西瓜籽晒了三大盘:“当下不吃等明年!立秋后的瓜是冰刀子!” 小孩们啃得满脸红瓤,像群偷吃胭脂的小花猫——据说过年烧掉瓜籽能防瘟疫,孩子们只关心此刻瓜甜不甜。

🔥 秋老虎:夏天的“复活甲”

去年上海立秋后连续十天38℃,网友调侃:“后羿当年是不是漏射了只太阳?说立秋往往还卡在三伏天的中伏或末伏。是” 所谓“秋后一伏”,老祖宗早看透真相:“立秋?那是夏天披了件薄外套!”

真正退烧要等到处暑甚至白露。就像你关掉燃气灶,锅底还会滋滋冒半小时热气。大地着口大铁锅,降温可比炒菜慢多了。

🌾 农民伯伯的秋日狂想曲

河北种粮大户老赵去年立秋后天天蹲田埂上乐:“七月立秋样样收!玉米棒子能长到拳头大!” 农谚里藏着金钥匙:

如今无人机在稻田上空嗡嗡飞过,老赵的手机弹出土壤湿度报告。立秋那天的期待感,和三千年前《诗经》里“十月获稻”的雀跃一模一样——人类对丰收的渴望,早刻进DNA里了。

🍂 写在最末了

去年立秋那天,朋友发来西湖边梧桐叶飘进水面的视频。叶柄还带着绿意,像夏天没写完的半句诗。真正感知秋天可能需要一场雨、一片黄叶、或者某天早晨呵出的白气。20点28分57秒着个瞬间,是天地间无声的换幕仪式——舞台灯光正缓缓调成暖黄,丰收的鼓点已在云后排练。此刻的你,不妨切块西瓜举向晚风:“辛苦了夏天,接下来请多关照。