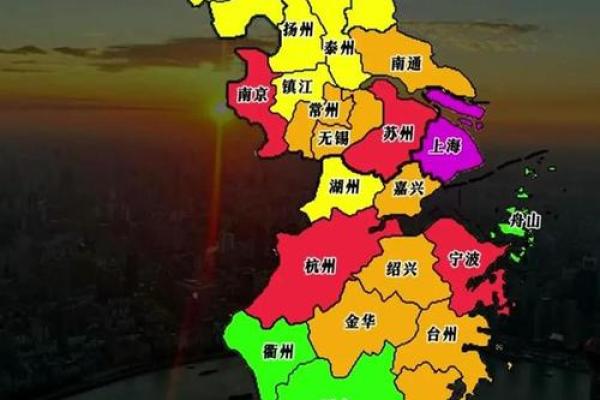

六月的第三个星期,江浙沪居民集体陷入一场无声的恐慌——阳台挂满半湿不干的衣物,瓷砖地滑得像溜冰场,连空气都能拧出水来。抬头看天,灰蒙蒙的云层像块吸饱水的海绵,随时准备给大地来个透心凉。没错,“梅姑娘”又来了,还带着她标志性的黏腻拥抱和24小时不间断的湿气spa。

📅 黄梅天“到岗”时间表

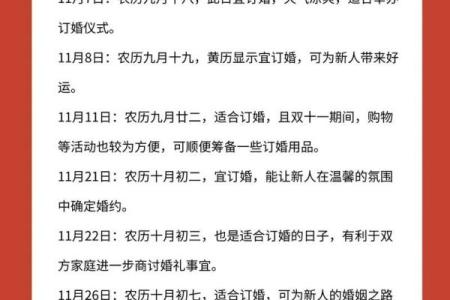

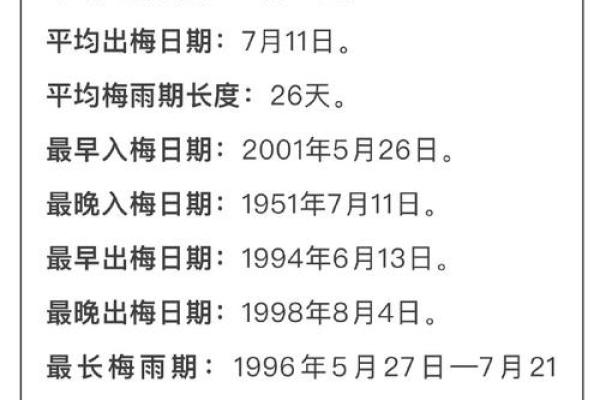

2023年的梅雨像是踩着闹钟冲进江浙沪的。6月17日这一天,上海、浙江、江苏淮河以南地区不约而同挂出入梅通知,比上海常年平均的6月19日还积极了两天。这位“梅姑娘”不仅准时,还格外长情——足足黏糊了24天才肯走,直到7月11日才宣告出梅。要知道,浙江人民往年通常在7月8日就能送走她,这次却多留了她三天客。

江苏的苏州、无锡虽然和全省同步入梅,出梅倒是步调一致,也在7月11日挥手告别。这场持续近一个月的潮湿马拉松里,上海徐家汇气象站记录的梅雨量比常年多出近两成,仿佛天空开了家免费洗车店,专攻行人、街道和晾不干的T恤。

⛈️ 当“暴力梅”遇上“高温刺客”

2023年的梅雨可不好惹,气象专家送它一个威风凛凛的绰号——“暴力梅”。它的必杀技是短时强降水+雷暴大风组合拳:

更让人崩溃的梅雨季本应清凉,上海却出现6天35℃以上高温日,比常年多出整整3天。浙田甚至在7月9日飙出41.1℃的“地狱模式”——早上防雨鞋,中午换凉拖,出门一趟像在玩天气主题的真人换装游戏。

🧺 民间生存智慧大作战

面对这位难缠的“梅姑娘”,长三角居民亮出祖传防潮秘籍:

超市货架也悄然变阵:膨化食品让位给真空包装的笋干、香菇,除湿袋销量翻倍,连宠物店都推出“狗狗专用吹水机”。最绝的是某宝爆款——可折叠烘干衣柜,广告词直戳痛点:“梅雨季,每天都能穿太阳味的衬衫”。

☔ 暴雨天的奇幻漂流

梅雨季出门堪比冒险游戏。东航地勤人员练就一套“行李防水大法”:接驳车盖遮雨布、垫塑料纸,保证行李箱不会变成移动鱼缸。机务人员则顶着暴雨给飞机静压孔戴“小帽子”,防止精密仪器进水——毕竟谁都不希望航班因“飞机感冒”而延误。

雷雨云里的飞行更是惊心动魄。航班若遭遇雷电,机身瞬间化身导体,全靠机翼末端的放电刷把电流导入空中。飞行员们绕着雷暴云“走位”,乘客紧握扶手体验“空中蹦床”——那可不是普通颠簸,是梅雨季特供版过山车。

🌞 出梅即入“火焰山”

7月11日,“梅姑娘”终于卷铺盖走人。别高兴太早——高温无缝衔接登场。上海气象部门紧急发布37℃-38℃高温预警,浙江直接开启“烧烤模式”,提醒居民防范旱情。江苏更上演魔幻切换:前脚暴雨洪涝警报未除,后脚节水通知已贴满小区公告栏。

这场持续24天的潮湿盛宴,最终以江浙沪集体晒被子收尾。阳台重现七彩“万国旗”,樟脑丸暂时下岗,而生石灰罐仍静静蹲守墙角——毕竟老辈人说过:“黄梅天最爱杀回马枪”。

梅雨冷知识:韩国人管它叫“Changma”(长毛),日本人称“Biau”(霉雨)。无论叫什么,这场年度湿身大戏总在提醒我们:人类再先进的科技,在自然节律前也要学会弯腰。记得下次见到邻居抱着发霉的相册哀叹时,递上一杯姜茶:“喝吧,这即是江南的滋味。