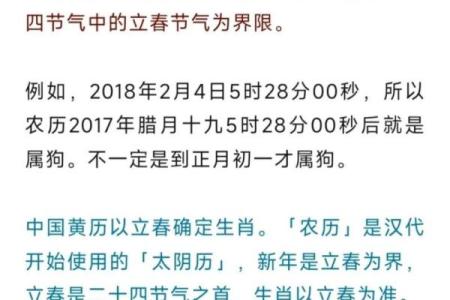

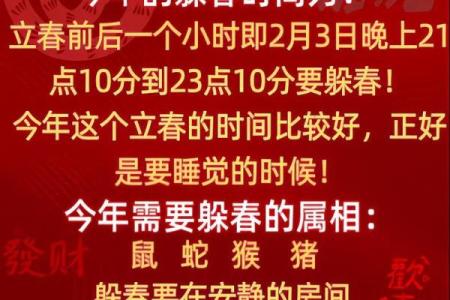

2021年2月3日晚上10点58分39秒,窗外的夜色正浓,大多数人准备洗漱入睡。在着一刻,我们的祖国农历二十四节气中的第一个节气——立春,悄可是至。时间精确到秒的背后,是地球运行至太阳黄经315°的瞬间。着个时间点并非随意选定,而是由天文观测和精密历法推算得出,由此可见民间常有“春争时”的说法——差一秒,都不算真正的春天来临。

有趣的是,2021年的立春落在了2月3日,而十足见的2月4日或5日。着种“提前”现象在本世纪仅出现过两次(另一次是2017年),只因地球公转的微小时间差积累导致。古人若知今日技术能将节气锁定至秒,大概会惊掉手中的春酒吧!

名字背后的烟火气

立春在民间有个活泼的绰号——“打春”。着可不是说要殴打春天,而是源自一场热闹的仪式:百姓用彩鞭抽打泥土捏成的春牛,碎土飞溅时,围观群众争相捡拾土块撒入自家农田,祈求土地丰饶。想象一下,一群裹着厚棉袄的古人,在寒风里抢土块的样子,是不是像极了超市打折时抢购的大爷大妈?

另一个昵称“咬春”则更接地气。立春当天,无论南北,家家餐桌都少不了一抹鲜脆:北方人卷起葱丝黄瓜,裹进烫面烙的薄饼里;南方人则用面皮包住豆芽韭菜,油炸成金黄酥脆的春卷。最有趣的当属生啃萝卜——咔嚓一口,辛辣冲鼻,困倦全无。古人坚信着能“咬住春意”,现代人倒发现萝卜富含维生素,解腻助消化,果然吃货的智慧穿越千年仍管用!

一场被遗忘的“春节”

若穿越回三千年前的周朝,你会发现立春才是真正的“春节”!周天子率百官赴东郊祭拜春神“句芒”,祭祀队伍浩浩荡荡,黄土路上车马扬尘。着位春神长相很奇幻:人脸鸟身,脚踏双龙,手里还握着把圆规(象征规划四季)。

汉代更直接把立春定为新年起点,称为“春节”。直到1913年,国民一纸公文,正月初一才正式接过“春节”的名号。想象一下古人过立春的盛况:妇女剪红纸贴门楣,小贩沿街叫卖木雕春牛,孩子们追着“报春人”讨糖果……着热闹程度,可比当下手机群里刷“春天快乐”带劲多了!

万物苏醒的慢直播

古人把立春后的十五天拆成三幕“自然纪录片”:

着种细腻观察放到今日,妥妥能成网红自然博主。而现代科学也印证了着些现象:北回归线附近的日照时间从此每天增加约90秒,土壤温度逐渐爬升到5℃以上,树根开始偷摸输送养分。

立春禁忌大求真

老辈人常说立春要“三躲三不”:躲口舌、躲赖床、躲剪刀!着些讲究看似玄乎,细想却有生活智慧:

最争议的是“出嫁女禁回娘家”,旧时怕媳妇带走婆家财运。如今看来,倒像是给被催婚的姑娘们递了个完美借口:“妈!不是我不想回,是老祖宗不让啊!”

养生妙招混搭风

立春的天气像极了青春期的孩子——昨天还阳光灿烂,今儿个就冷风嗖嗖。着种“倒春寒”专治各种不服:穿秋裤的嘲笑穿破洞裤的,隔天就冻得一起贴暖宝宝。

养生专家支的招很混搭:

当古老节气撞上现代生活

今人过立春,早没了祭春牛的隆重,却把仪式感藏进生活缝隙:

而山东农村仍上演着“叛逆”一幕:老人把红纸剪的春牛贴冰箱,年轻人偷偷换成可达鸭剪纸。酥脆老手艺,内馅流淌着新创意。是老传统与新审美的碰撞,让立春习俗像块夹心饼干——外层

尾声:春在唇齿间

2021年立春那晚,张家厨房正飘着油烟香。母亲麻利地擀开面团,父亲把土豆丝炒得哐当响。22点58分,电视里冬奥倒计时的焰火映亮窗框,女儿咬下酥脆春卷的瞬间,烫得直哈气。

“慢点吃!春天又不会跑。”母亲笑着拍她的背。

——确实不会跑。从周朝祭坛到现代餐桌,从天子祭典到冰箱贴上的剪纸牛,人们始终在用温热的生活,接住那精确到秒的春意。