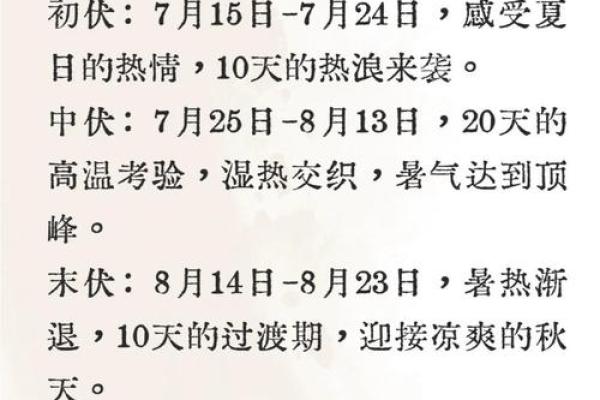

三伏天可不是日历上随便画出来的普通日子,它是古人用“干支纪日法”算出来的时间玄学。夏至后的第三个庚日,便是初伏的起点;立秋后的第一个庚日,则是末伏的开端。夹在中间的叫中伏,长度还能变戏法——10天或20天全看当年有几个庚日。2021年的三伏天直接上演了“超长待机版”:7月11日初伏热力开场,7月21日中伏接棒,结果中伏硬是撑了20天才把接力棒交给8月10日登场的末伏,直到8月19日才终于谢幕。整整40天,出门五分钟流汗两小时的日子,谁过谁知道。

🔥 为什么三伏天能热到怀疑人生?

1. 地球的“保温杯效应”:夏至时太阳最高,地表的热情会延迟发货。入伏后地面每天吸热多散热少,热量像滚雪球一样堆积,到三伏正好达到巅峰。

2. 湿度给闷热加buff:雨季的湿空气像一层保鲜膜裹住人,汗想蒸发?没门!南方朋友深有体会——35℃高温配80%湿度,走两步就像蒸笼里的包子。

3. 副热带高压的“烧烤模式”:七八月这位大佬控制我国大部分地区,天空万里无云,阳光直射地面,妥妥的天然烤箱。防寒!是

❄️ 反常识警告:三伏天要点竟

人体在夏天血管扩张毛孔打开,冷风冷饮一刺激,寒邪直接“偷袭”内脏,堪称养生界的特洛伊木马。

* 翻车案例:有位女士每天5根冰棍+空调续命,两年后得了硬皮病——皮肤变硬变黑,内脏还受损。

* 防寒三件套:

🌿 “冬病夏治”的玄机:夏天治冬天病

古人发现冬天发作的咳喘、关节炎等虚寒病,夏天治疗效率翻倍!原理很简单:三伏天阳气旺盛,身体像吸满气息的电池,此时温补驱寒,能把冬天作乱的“寒邪团灭”。

* 适用病症:老慢支、过敏性鼻炎、老寒腿、宫寒痛经。

* 外挂技能:

🏃 三伏生存指南:吃动平衡的智慧

运动篇:

“夏练三伏”不王道。是早晨10点前或傍晚5点后散步打太极,微微出汗才大汗淋漓?湿气反而会杀个回马枪。

饮食篇:

* 吃三肉:

* 啃三瓜:

* 隐藏菜单:

⏳ 从汉代到窑洞:古人的硬核避暑

汉代流行“伏闭”,三伏天集体躺平不上班。黄土高原居民更绝:垂直挖10米深窑洞,四季恒温15℃左右,三伏天睡觉还得裹棉被!什么空调电费?不存在的。

现代人倒被空调反向绑架——温度开太低,鼻塞腹泻排队报到。医生建议:26℃最安全,开3小时关1小时通风,否则你便是人形细菌培养皿。地球送给人类的年度“排毒课”。

💎 三伏终极哲学:热要接纳,寒要拒绝

三伏天与其对抗炎热,不如学古人“顺势而为”:晨起一碗羊肉汤发汗,傍晚散步感受微风,空调房里裹毯子看电影……接受热的洗礼,警惕寒的暗箭,才是穿越40天蒸笼日的通关密码。是

民间谚语云:“冬养三九,夏养三伏”。这40天像一次身体版本升级,冬天少生病还是躺病床,全看此刻的修行。