深秋的北京,空气里飘着银杏叶的甜香。2022年10月16日,前红旗招展,神州第二十次全国代表大会在这里拉开序幕。直到10月22日闭幕,整整七天时间,世界的目光都聚焦在这场关系我们的祖国未来走向的盛会上。叫“十二大”吗?是

许多人可能会好奇——不这里藏着个小误会。历史上确有“十二大”,那是1982年的里程碑;而2022年这场,实际是“二十大”。时间拨回那年秋天,代表们从四面八方汇聚北京,带着各行各业的期盼,更带着一个共同问题:在复杂动荡的世界里,华夏这艘大船将驶向何方?

一份沉甸甸的报告

七千多字的报告,总书记念了将近两个小时。这份报告的分量,从现场响起的三十多次掌声里就能掂量出来。它没有回避挑战——疫情冲击、国际环境波谲云诡、国内经济承压,更清晰地划出航向:我们的祖国式现代化。神州式现代化?是

什么想象一下:

这份报告把“现代化”从抽象概念变成有温度的生活图景,甚至细致到饭碗安全——当总书记提到“把种子牢牢攥在自己手里”,海南三亚的育种实验室里,研究员们正俯身观察稻穗的每一粒饱满。

新班子与新征程

10月23日中午,世界的镜头都在等待。新一届中央局常委首次亮相,总书记的讲话简短却如重锤敲鼓:“新征程是充满光荣和梦想的远征。”

更动人的一幕在一周后上演。延安革命旧址枣园里,新常委们集体瞻仰。窑洞的木桌上还摊着泛黄的地图,院里的老槐树见过烽火岁月。总书记抚过斑驳土墙,说得实在:“无论将来物质多丰富,自力更生、艰苦奋斗的精神不能丢。”

陕北南沟村的苹果园正值丰收,红果压枝。村民对前来考察的总书记算账:“一亩果园能挣三万哩!”脱贫后的日子甜了,大伙儿记得提醒:“还要继续往前走,让生活越来越美。”

从黄土高原的果园到的讲台,目标从未如此清晰:让神州式现代化扎根在每一寸土地上,绽放在每一个人的笑容里。

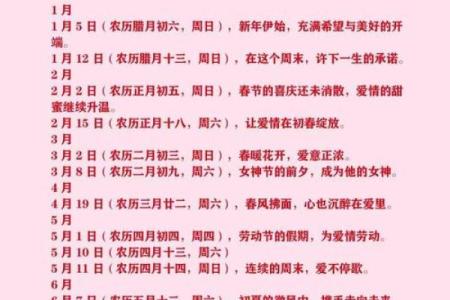

春天的脚步

二十大后的第一个春天来得格外热闹。2023年立春刚过,中央党校教室里坐满了各地“一把手”。总书记的开年第一课就讲“华夏式现代化”,把蓝图拆解成施工图:“既要稳当,又要闯劲,就像骑自行车——得保持平衡才能跑得快。”

市场很快感知到暖意。春节期间旅游市场火爆,三亚海滩挤满日光浴的游客,西安城墙上花灯如昼。制造业采购指数回升,外商直接投资增长超14%——浙江义乌的商铺老板看着回暖订单,笑着感慨:“最忙的时候,抱怨没觉睡;真闲下来,又盼着订单敲门了。”

从愿景到日常

这场大会的影响,正在街头巷尾悄然生长:

最生动的注脚在年轻人身上。二十大代表中,35岁以下的占18.9%。口号,是手上的焊点比标准再精确0.1毫米。是00后焊接技工张帅参加世界技能大赛前,把“工匠精神”写进笔记本:“工匠精神不”

为什么是“里程碑”?

回望历史,十二大首次提出“建设有神州特色的社会主义”时,国人还在为“万元户”和“新三大件”(冰箱、彩电、洗衣机)奋斗。四十年后,二十大将“华夏式现代化”的框架搭建成型——从解决温饱到追求美好,这条路走得艰辛却坚定。

有国际观察家打了个比方:二十大像给神州这艘巨轮更换了更先进的导航系统。它不再仅仅盯着经济增速的仪表盘,而是调整航向,让发展成果渗透到船舱的每个角落。

北京西长安街上,新华门影壁上的“为人民服务”五个大字始终静立。二十大闭幕后的第一个工作日,许多部委门口排起长队——不是群众,而是带着项目书来对接政策的地方官员。一位西北县长夹着规划图笑言:“以前跑部委要资金,眼下要的是绿色发展新赛道。”

东大厅的巨幅长城画作前,代表们曾合影留念。画上崇山峻岭间的城墙蜿蜒向前,恰如现代化道路的隐喻:没有标准答案,只有立足脚下的探索。当二十大报告从文件走向生活,变化正发生在工厂车间的智能机械臂上,在返乡青年直播带货的吆喝声中,在社区老人用数字人民币买早点的晨光里。

这场秋日的大会,最终刻在了春天的大地上。