2021年7月11日,湖南的高温黄色预警拉响了盛夏的号角——气温直冲37℃,阳光像开了“烧烤模式”,连风都带着热气腾腾的压迫感。2021年入伏的第一天,长达40天的“超长待机三伏”正式启动。是这一天,正而有趣的是,2025年的三伏却画风突变:7月20日入伏,8月18日出伏,总计30天,成了近十年罕见的“短三伏”。

🌞 三伏天:老祖宗的“热力方程式”

三伏天的计算,堪称古人融合天文与生活的智慧结晶:

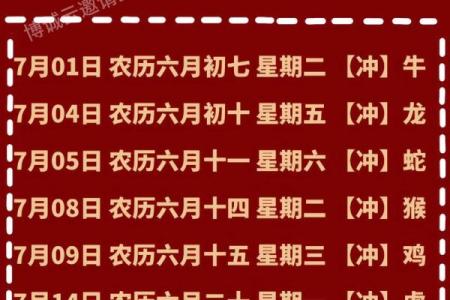

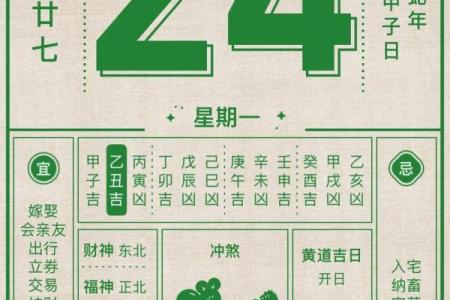

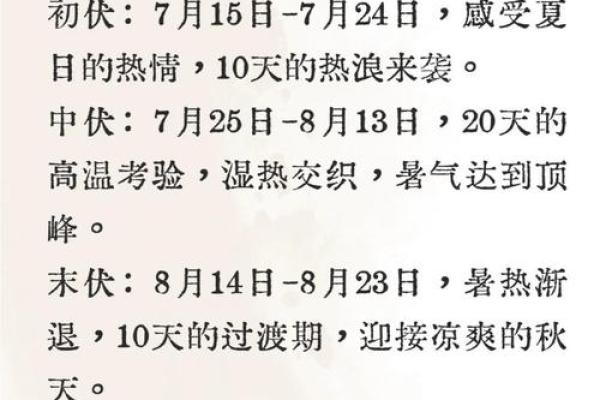

以2025年为例:夏至(6月21日)后第三个庚日是7月20日,初伏由此开始;立秋(8月7日)后第一个庚日为8月9日,末伏启动。因夏至到立秋仅有4个庚日,中伏仅10天,三伏总长缩至30天,打破2015-2024年连续40天的纪录。

⏳ 2025三伏:时间短,热度不打折!

尽管今年三伏少了10天,高温的“敬业精神”丝毫未减:

🌿 三伏养生:和暑热过招的生存指南

古人称“伏”为“隐伏避盛暑”,现代人则靠科学调理与高温共存:

1. 吃对食物,比空调管用

2. 运动:做个“晨昏型人类”

早晨或傍晚散步、打太极,时长控在1小时内。运动后猛灌冰水?小心心脏抗议!

3. 情绪防中暑:心静自然凉

中午闭目养神10分钟,或按压劳宫穴(握拳时中指指尖处)、内关穴(手腕横纹上三指),瞬间找回“淡定模式”。

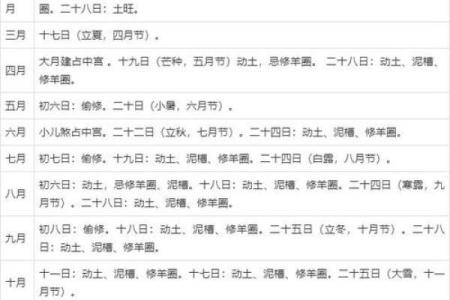

4. 泡脚:伏天里的反套路操作

40℃热水睡前泡脚,刺激足部经络,既能除湿又能助眠——毕竟,脚凉了,全身的热闹劲儿就散了。

🌧️ 出伏≠退烧!秋老虎还在蹲点

你以为出伏就能告别暑热?太天真了!2021年8月20日上海出伏后,气温仍稳居33℃,湿度飙升,“闷烧锅”体感持续到9月。气象学上,真正的秋天需连续5天平均气温≤22℃,上海常年到秋分(9月下旬)才达标。

💡 热浪启示录:时间在变,智慧不变

从秦德公设“初伏”避暑(公元前676年),到现代人靠天气预报精准防暑,三伏天的故事,说起来是人与自然的千年周旋。30天或40天,不过是数字的游戏;学会在酷暑中保持从容,才是老祖宗留给我们的终极“凉方”。

📌 三伏冷知识:古人称中伏为“腰伏”,因其承上启下,如人体腰部——这大概是最形象的“热中间”比喻了!