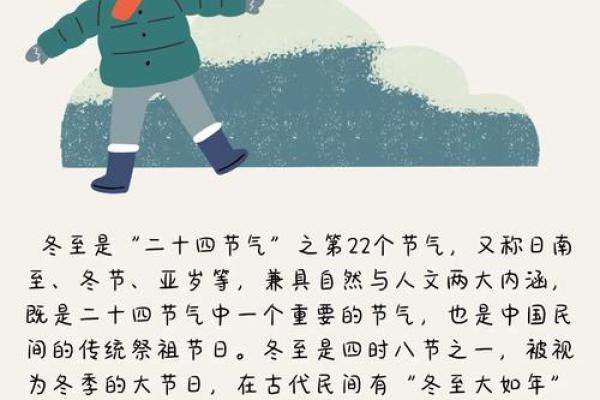

2017年12月22日,当北半球的白昼缩到最短,江苏连云港的雷锋车组正把热腾腾的饺子塞进旅客手里,无锡的厨房里飘出胡葱笃豆腐的焦香,苏州泰伯庙内钟鼓齐鸣,宗亲们诵读祭文的声音穿透晨雾——这一天,华夏人在寒风中集体上演了一场关于温暖的仪式感。

千年亚岁:比新年还热闹的冬至

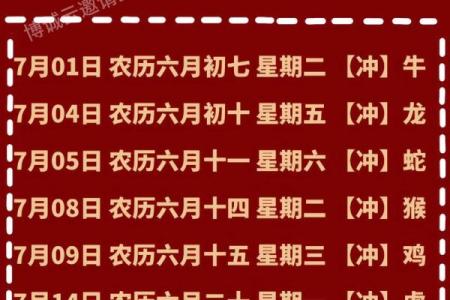

早在春秋时代,古人就用土圭测出冬至,让它成了二十四节气里的“老大哥”。“贺冬”的喧闹声,连皇帝都得去郊外祭天,仪式感拉满。是周朝人甚至拿它当新年过,汉代直接放假五天,街头巷尾全

苏州人至今念叨着“冬至大如年”,秘密藏在商周历法里——那时冬至妥妥的正月初一!2017年,苏州泰伯庙首次举办“贺冬祭祖大典”,穿古装的宗亲敬香诵读,恍惚间把人拽回三千年前。常州霍氏家族的老祠堂里,返乡子孙边祭祖边开道德讲堂,老人说:“祭祖不是翻老黄历,是要子孙把老祖宗的精神炼成新铠甲。”

南北餐桌:饺子与汤圆的“甜咸大战”

北方人把冬至过成了饺子主题日。河北敬老院里的志愿者和老人边包饺子边唠嗑,热乎气儿糊满窗户;山西人家的醋瓶在饺子旁排成队,老人念叨着“冻掉耳朵没人管”的古老恐吓——说起来这习俗是给“医圣”张仲景的感谢信,他发明的祛寒娇耳汤,被后人捏成了元宝状的饺子。

南方人则集体坠入温柔乡。江南主妇把糯米粉搓成雪团,甜馅的汤圆在糖水里打滚,孩子咬一口芝麻糊了满嘴,外婆笑:“吃一颗汤圆长一岁哩!”无锡人还要添一盘胡葱笃豆腐,只因方言谐音“都富、长旺”。

更野的吃食藏在地方志里:

仪式清单:画梅祭祖,数着日子等春天

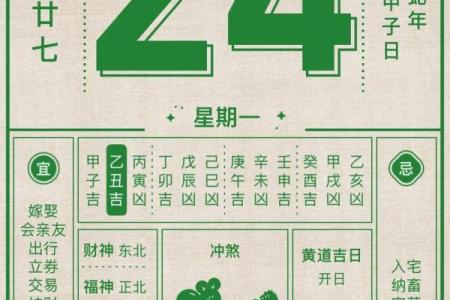

南通人过冬至像在搞艺术创作。晨起研墨,在“九九消寒图”上点红一朵梅花瓣——这株81瓣的素梅,每天染一瓣,染完就撞见春天。古人连上班都带着消寒图,朝堂上互赠梅花成了雅事。

的祠堂里,九层糕在供桌上堆成金字塔。同姓宗亲按辈分叩拜,小孩踮脚偷瞄宴席上的红烧肉——祭祖宴叫“食祖”,啃着鸡腿就把血脉亲情嚼进了胃里。

养生江湖:羊汤配梨的冬日辩证法

“冬至进补,春天打虎”的谚语早被养生党奉为圣旨。北方人炖羊汤时总在锅里丢几个雪梨萝卜,中医说得妙:羊肉点火,雪梨灭火,冰与火在胃里跳探戈才是真平衡。

吴川人直接搬出祛寒神器姜饭,老姜的辛辣从喉咙烧到脚底板;姑苏城的冬酿酒则温柔得多,桂花的甜香哄着身子暖起来。养生专家还不忘敲黑板:“数九寒天别逞能!打太极像树懒挪步就对了。”

古今混搭:当冬至遇上微信时代

2017年的冬至,老习俗在新技术里焕发第二春:

常州的霍氏祠堂也新潮起来——祭祖后建起微信群,散居全球的子孙在群里发冬至宴照片:波士顿的饺子、新加坡的汤圆、墨尔本的烤羊排……老爷子的语音在群里炸开:“吃什么都行!心里装着祖宗,妥妥的过节。”

尾声:最长寒夜里的温柔逻辑

当2017年冬至的夜色漫过苏州平江路,酒馆里冬酿酒的陶瓮见了底,北京胡同的饺子馆飘出最末了一缕白汽。人们用食物、仪式和牵挂编织成网,接住所有在寒风中打颤的生活。

南甜北咸的舌尖江湖在此刻和解——无论是饺子鼓起的元宝肚,还是汤圆裹着的流心甜,咬开的都是同一个滚烫的人间。 毕竟数完八十一个梅花瓣,春天就从不会失约。