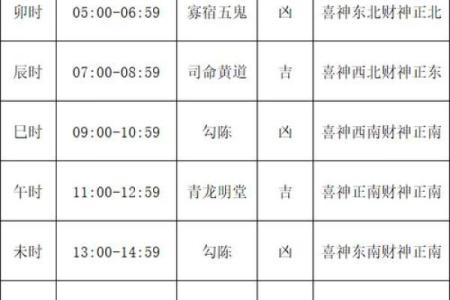

2020年8月7日9时06分03秒——这个精确到秒的瞬间,夏天正式在日历上签下离场确认书,秋天手持金色入场券轻盈登台。这一刻,阳光恰好抵达黄经135度的宇宙坐标,北斗七星的斗柄悄然转向西南方向,仿佛天空的钟摆轻轻摆动,为季节换岗发出无声的指令。

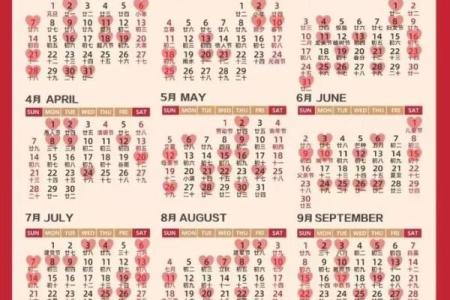

古人称“立”为开始,“秋”为禾谷成熟,两个字组合起来,妥妥的一幅用稻穗的金黄和凉风的舒爽绘成的画卷。虽然名义上秋天已拉开帷幕,阳光显然还没读完夏季的最终一章。上午9时06分的早立秋时刻,让这个节气带着些许“赶早场”的匆忙感——毕竟按照农历算法,六月立秋便是“早立秋”,而2020年恰是农历六月十八。

名字里的秋,现实中的夏

“立秋”这个名称像是个温柔的谎言。节气簿上已翻开秋的篇章,大地却仍在盛夏的剧本里即兴发挥。气象学上的秋天需要连续五日平均气温稳定在22℃以下才肯登场,放眼全国,能达到这个标准的区域屈指可数。立秋后我们迎来的常是赫赫有名的“秋老虎”——这只猛兽盘踞在8、9月之交,尾巴一扫即是14到25天的滚滚热浪。是于

中午31-33℃的高温让秋意显得像个遥远的承诺,唯独早晚溜出的几缕凉风悄悄提醒:季节的转场已经启动。老农们看着田埂笑言:“立秋三日后才有凉风,十八天后才肯退烧!”这种天气的“拖延症”,恰是大地最末了的热情释放。

秋的三幕仪式

古人用细腻的观察将立秋拆解成十五天的自然剧场,每五天更换一幕场景:

西北风首次带着克制的情愫拂过皮肤,终于不再像盛夏的风那样裹着热毛巾往人脸上扑。昼夜温差拉开差距,清晨开窗时忽然发现:空调竟休息了整晚。

昼夜温差在植物上留下诗意签名。草尖凝出露珠,在晨光里闪烁如星屑。秋的定金,预告着未来更丰厚的凉爽。是这些水晶般的礼物

树枝间的演唱会换了曲风。蝉鸣声从盛夏的激昂交响变成略带沙哑的蓝调,仿佛昆虫音乐家们已读到秋天的节目单,用歌声写着季节的告别信。

舌尖上的节气

立秋的仪式感总绕不开吃。经历“苦夏”的人们站在体重秤上,理直气壮地开启进补模式:

红烧肉、烤羊排、炖肘子轮番登场,餐桌变身夏日亏空补偿现场。古人认为夏季消瘦需吃肉补回,如今这习俗成了吃货的合法增肥季——毕竟“膘”是过冬的储备金。

立秋当天的水果摊上演着“西瓜的告别演出”。北方人啃着沙瓤西瓜说要咬住临了的暑气,南方人则让桃子、李子占据果盘。清代《津门杂记》早有记载:“立秋之时食瓜,曰咬秋,可免腹泻。”原来古人连吃瓜都吃得这么有道理!

走进江西婺源、湖南篁岭的村落,会撞见最斑斓的秋日预告。辣椒的红、玉米的黄、稻谷的金在屋顶、窗台上铺开。农民用丰收物编织的彩虹,比任何画家调色板都鲜活。

身体换季指南

当空气湿度计数值开始下滑,养生智慧也随之切换频道:

梨子、百合、银耳在菜篮里占据C位,鸭肉代替了烧烤摊的羊肉串。芝麻糊的浓香开始在早餐桌上飘荡,这些都是对抗秋燥的秘密武器。

晨练族把跑步调成散步模式,太极拳的慢动作在公园里划出优美弧线。古人说秋宜收敛,大汗淋漓的健身计划暂时让位给“微微出汗”的温和选项。

莫名忧郁时别急着怪水逆——可能是“悲秋”情绪在作怪。多听欢快音乐,约好友登高望远,让笑声成为最有效的抗抑郁药。

大地的工作清单

对农人而言,立秋不是诗意符号而是行动指令:

当刘翰写下“一枕新凉一扇风”,白居易听见“新蝉三两声”,他们捕捉的正是立秋特有的矛盾美感。这个站在盛夏肩膀上的节气,用晨露在草叶上写微凉预告,又放任午阳继续盛夏的未完篇章。它提醒我们四季的流转从不靠瞬间切换,而像慢慢旋转的调色盘,在交错融合中绘出时间的形状。

2020年8月7日9时06分03秒的立秋时刻,不过是这场盛大渐变里一个精确的注脚。当你在某个清晨忽然嗅到风里的清爽,或发现蝉鸣换了调子——不必看日历也知道,秋天早已带着它金色的秒针,静悄悄地拨动了整个世界。