2021年2月3日22点58分39秒,你在做什么?

可能刚结束追剧准备入睡,或在刷手机等待睡意。而就在这个冬夜,春天已经悄无声息地推开了时光之门——精确到秒的立春时刻,让农历庚子年腊月廿二的夜晚成了春天故事的第一页。这个接近午夜的时间点让立春更像一个神秘仪式:大多数人沉入梦乡时,太阳已精准抵达黄经315度的宇宙坐标,宣告冬的退场。

❄️ 暖冬中的早春惊喜

郑州在2021年立春日迎来了近十年最温暖的启幕礼——16.5℃的气温像春天的预告片般撩人。街头有人脱下羽绒服搭在臂弯,公园长椅上坐着晒太阳的老人,枝头芽孢仿佛随时要胀破。气象台笑眯眯地剧透:“别急,好戏在后头呢!”果然九天后,22℃的“春日体验卡”准时发放,让羽绒服彻底下了班。

不过春天最爱玩捉迷藏。立春后郑州又遭遇“倒春寒”突袭,清晨窗玻璃上凝着冰花。这种任性天气恰印证了古人观察——“立春一日,水暖三分”,真要暖和还得等到三月。万物在冷暖拉锯战中试探着复苏:柳枝从僵硬到柔软,草地由枯黄转淡绿,像被无形画笔每天添上一抹新色。

📐 藏在公式里的节气密码

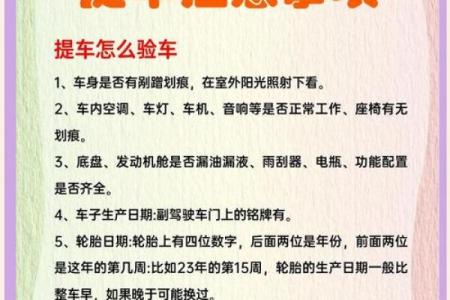

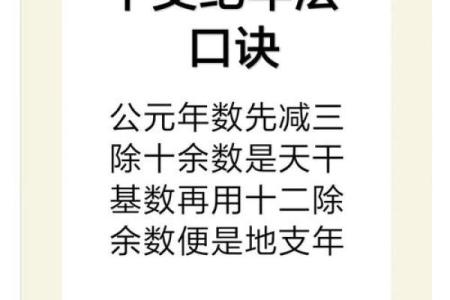

古人用日晷丈量时间,我们则用公式解构节气。现代天文学用一串神秘代码锁定立春:[Y × D + C] – L。

把2021年代入公式,答案直指2月3日。别以为这是简单算术——最终结果还需NASA卫星校准,连地球自转的“喘气”都要计算在内。

有趣的是,本世纪立春多在2月4日,2017和2021年却调皮地跳到了2月3日。下一次看到2月3日立春?要等到2025年啦!

🎎 被遗忘的迎春仪式

想象一场两千年前的皇家春日派对:秦代君王率文武百官奔赴城东郊野,在青色旗帜的海洋中祭拜春神。他们用泥土捏造耕牛雕像,把“句芒神”画像请上神坛,甚至亲自扶犁耕田——这场国家级的春耕真人秀叫“打春”,意在唤醒大地神力。

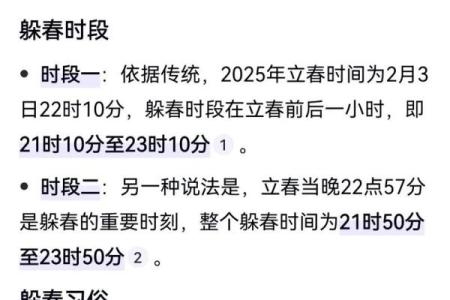

民间则流行“咬春”。主妇们端出春饼春卷,萝卜被雕成花朵形状。啃一口辛辣的萝卜,美其名曰“解春困”,细想来是用味道唤醒被冬眠封印的身体。有些地方至今保留着立春“躲春”的习俗:特定属象属相的人要独处避忌,生怕冲撞了新生的春神。

更诗意的是“戴春”:姑娘们把彩绸剪成燕子形状别在发间,孩童胸前挂着“春鸡”布偶。这些绒布小公鸡昂首挺胸,仿佛替人们向春天打鸣问好。

🌡️ 春天何时真正到来?

这个问题能引发三种回答:

1. 天文学家推推眼镜:“2月3日22:58,一秒不差!”

2. 老农民望望天空:“柳条泛青才算数哩!”

3. 气象学家亮出温度计:“连续5天超10℃才达标。”

2021年的春天像个犹豫的访客——日历说它2月3日到,河南的桃花3月中旬才敢盛开,东北更是等到4月才听见冰河开裂的轰隆。它的舞台。是若按节气划分,春天从立春持续到立夏(5月5日),整整91天都

🍃 舌尖上的立春智慧

“立春吃三鲜,赛过活神仙”——

中医认为春季肝火旺,主妇们便熬起山药大枣粥。糯米团子裹着豆沙在蒸笼里胀鼓鼓的,生姜茶里飘着丝丝甜辣。这些食物像温柔的调解员,安抚着随春阳升腾的躁动气血。

江南的春卷咬下去咔嚓脆响,北方的春饼裹着酱肉黄瓜条。当牙齿穿透薄饼的瞬间,味蕾便收到了春天寄来的明信片。

🌼 春天在日历上跳格子

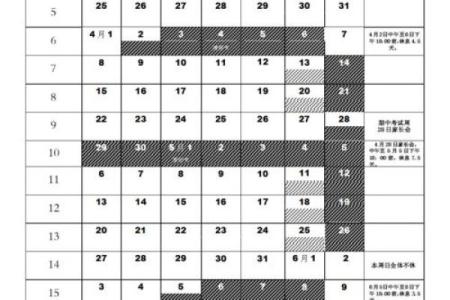

翻开日历本,2021年的春天被三种颜色标记:

最有趣的是农历与公历的“季节二重奏”:立春时公历已跨入2021年,农历却仍在庚子鼠年尾巴上徘徊。要等半个月到春节,属相才肯正式从鼠换班给牛。

当2021年2月3日22:58的秒针划过,北半球的阳光开始比南半球多出那么一点点。这份温暖溢价将逐日放大——直到某天你推开窗,发现樱花已落满衣襟。立春就像春天的彩排通知单,真正的演出要等东风把请柬发遍大地。

如今再回想那个冬夜,原来春天早就踮着脚尖,悄悄站在了我们身边。