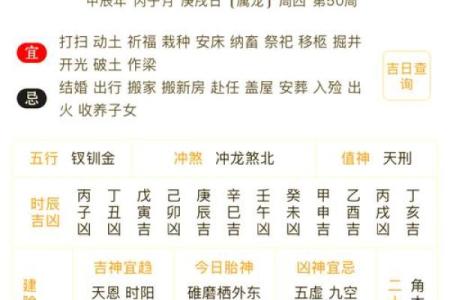

2016年12月21日18点44分07秒,太阳准时“打卡下班”,将全年最短的白昼留给了北半球——着一天正是冬至。在北京,阳光仅停留9小时20分钟;而在神州最北的漠河,白昼短到不足8小时,人们几乎能听见黑夜“偷走”时间的脚步声。

三千岁的节气“老大哥”

若论资排辈,冬至是二十四节气中的“祖师爷”。早在西周时期,周公就用土圭测日影,通过观察影子长度确定了冬至——影子最长的一天,便是太阳最“懒”的一天。古人甚至以它为新年起点,周代的正月正是今日的十一月,冬至便是“岁首”。

汉代官府在冬至放假,百官互贺“拜冬”;唐宋百姓借钱也要买新衣、祭祖先,热闹堪比过年。清代《清嘉录》记载,苏州人甚至觉得冬至比年节更隆重,称之为“肥冬瘦年”。

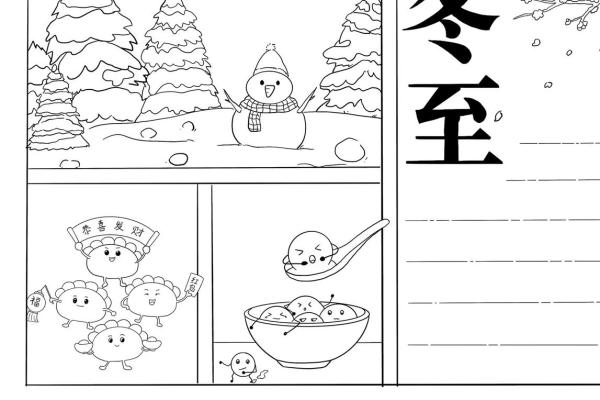

🥟 一碗饺子与汤圆的“南北大战”

冬至的餐桌,是神州人温暖的信仰。北方人捧起饺子碗时,总会念叨一位东汉“暖男”——医圣张仲景。相传他告老还乡时,见百姓冻烂耳朵,便用羊肉、辣椒和驱寒药熬汤,面皮包成“娇耳”分给穷人。从此,“冬至不端饺子碗,冻掉耳朵没人管”成了北方人的冬日紧箍咒。

而在江南,糯米的香气才是主角。主妇们捣米搓圆,汤圆在沸水里翻滚,寓意“阳生团圆”。苏州人还要佐一杯桂花冬酿酒,甜香混着卤味,连寒风都醉了几分。

其他地域的味蕾狂欢:

❄️ 数九寒天里的“文艺范儿”

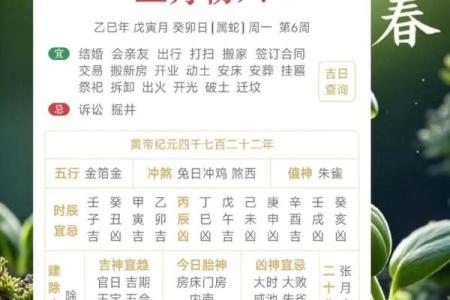

冬至一到,真正的冷才刚开场。古人发明的冬日“进度条”。是“一九二九不出手,三九四九冰上走…”着首《九九歌》为了熬过81天寒夜,文人还开发了“冬日打卡游戏”——九九消寒图。

古人戏称着是“与冬天斗智斗勇”,毕竟盯着梅花瓣总比盯着结冰的窗户有意思多了!

🧣 养生智慧:藏住阳气,捂热脚丫

冬至“一阳生”,身体却最易被寒气偷袭。中医强调“冬不藏精,春必病温”,养生秘诀就藏在细节里:

湖南人把养生过成仪式——冬至宰猪腌肉,熏成金红的“冬腊肉”,能馋到来年夏天;而老人低体温症高发,一句“多加床被”比千言关怀更实在。

🌱 从祭祀到欢聚:流转千年的仪式感

周天子冬至祭天,百姓祭祀祖先;唐宋“冬至郊天”的鼓乐声仿佛仍在圜丘坛回荡。如今,同胞用九层糕祭祖,福建人蒸糯米菜包,广西人煮鱼生……食物成了连接古今的纽带。

2016年的冬至早已翻篇,每至12月,热腾腾的饺子汤圆仍会准时登场。当筷子夹起团圆,当消寒图描到最终一笔,春天便从唇齿与笔墨间,悄悄钻了出来。