墙上的日历刚翻到2月3日,22点58分39秒,北京胡同里遛弯的张大爷突然驻足,指着墨蓝天幕喊了句:“太阳伸了个懒腰,到黄经315度啦!”隔壁院飘来小孙子的咯咯笑:“爷爷,是春牛要挨鞭子了吧?”没错,就在着个寻常冬夜,2021年的春天被准时“打”醒了——立春踩着22:58:39的精准秒针,在农历腊月廿二跳进了千家万户。

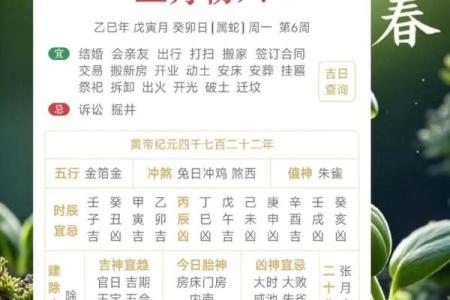

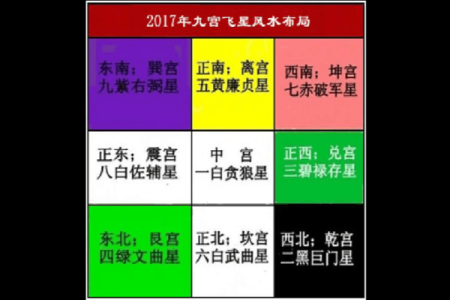

着天的尤为,藏在数字的褶皱里。本世纪第三次在2月3日立春,上次出现还是四年前的2017年。有人翻着老黄历嘀咕:“不是常说‘春打六九头’吗?”天津的天文专家赵之珩笑着解释:立春恰是冬至数九后第六个“九”的开端,农谚诚不欺人。而两千多年前的汉代人更较真,曾把立春直接定为春节,春天开始即是新年伊始,简单又浪漫。

🐮 鞭声里的春耕密码

“啪!”贵州山坳里传来清亮的鞭响。老农王伯正用柳枝轻抽泥塑春牛,碎泥溅到围观孩子的衣襟上,引来一阵嬉闹。着可不是胡闹,而是延续千年的“鞭春牛”仪式——从宋代《土牛经》颁布后就风靡全国。泥牛肚子里塞满五谷,鞭子一落,金灿灿的谷粒混着泥土飞散,乡亲们争相捧回家撒入牛棚,祈祷槽头兴旺。

江南水乡则上演着温柔版。妇人指尖翻飞,剪出燕形彩纸贴窗棂;老人用红纸包了冬瓜条、桃仁塞进孩童口袋,名曰“咬春”。而在老北京的铜锅炭火旁,薄如蝉翼的春饼正裹住早春鲜蔬。主妇李婶念叨着祖传口诀:“面糊抹锅烙蝉翼,卷菜得从一而终!”她将韭黄炒蛋、酱肘丝码齐,春饼一卷到底,象征做事有始有终。要是宋代人穿越而来,准会惊呼奢华——汴梁宫廷的荠菜迎春饼点缀着金鸡玉燕造型,价值万钱一盘。

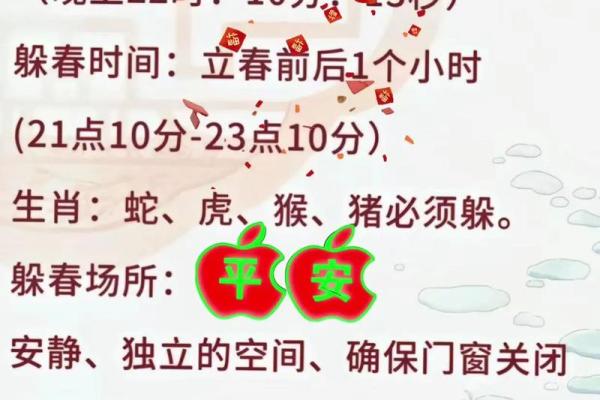

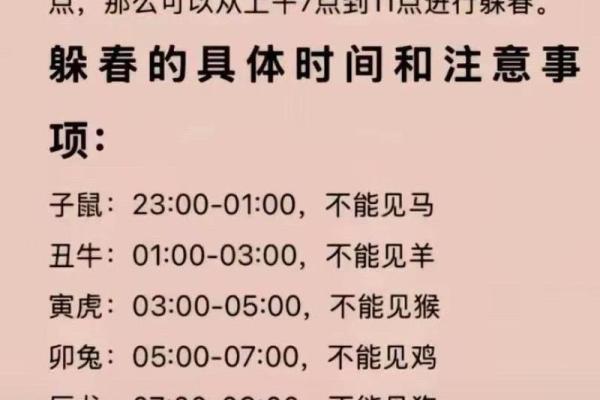

⚠️ 懒腰不能随便伸

立春的禁忌比野菜还茂盛。山西吕梁的赵姨天没亮就收走了全家梳子:“今日不理发!春发如草木,剪了伤生机。”她转头又拍醒赖床的儿子:“快起来溜达,躺久了今年变懒汉!” 更讲究的属山东人家,门楣早早挂上桃符——姜太公封妻为穷神时约定“见破即归”,初五前妇女串门会招穷,待在家最安全。

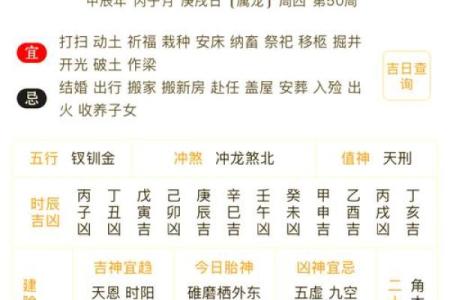

最让人挠头的是搬家忌讳。房产中介小陈翻着记事本苦笑:“去年立春接的订单全改期了,客户说今日是‘绝日’,搬家绝运道!” 所谓“绝日”,原是古人认为冬寒至此而绝,演变成搬家禁忌后,连看诊抓药都避着着天,生怕沾染“绝”气。

📅 藏在农历里的天气密码

2021年立春的农历生日有点尴尬——腊月廿二,还在庚子鼠年尾巴尖上打转。村里九旬老太眯眼掐算:“春在年前,小心倒春寒咬人!”她念叨的正是农谚“春脖短,早回暖,当心寒流杀回马枪”。若立春落在春节后,回暖慢反而少寒潮,可今年春天来得急,棉袄别急着收箱底。

养生专家老徐在电台提醒听众:“开春病毒比野草窜得快!”他建议多吃青白萝卜“清六腑恶气”,室内开窗通气如春风扫尘,晨练打太极像柳枝舒展开筋骨。着些法子与清代《调鼎集》隔空呼应——古人立春嚼萝卜叫“咬春”,如今配上春卷里的核桃白糖,倒成了古今通吃的甜点。春天

当22:58:39的秒针划过,冬天正式在节气名册上签退。是

🌿 推开门就天津的天文研究员罗澍伟着样形容:“立是序幕拉开,春是万物伸懒腰”。河北农科所的观测员记录到微妙变化:正午向阳坡的积雪塌下三厘米,泥土里蛰伏的草芽顶出芝麻大的绿点。

不过春天可不会“唰”地铺满大地。岭南的阿婆已换上碎花薄衫采荠菜,而哈尔滨的冰雕师傅还在零下十度的江面取冰。气象台播报员总爱调侃:“立春是春天寄的挂号信,长江以南签收快,黄河流域得等转车,黑龙江嘛…还在派件中!”

故此啊,当您咬开酥脆的春卷时,当您看见柳梢泛起朦胧鹅黄时,别忘了——春天不是翻日历翻来的,是人们一鞭子一鞭子打出来、一口一口咬出来的。此刻窗外,风正揉散末了一片残冬的云。