最近不少街坊在问:“2025年6月到底哪几天开工最吉利啊?”(笑)甭管是装修新房、工程破土还是店面开张,选个好日子讨个彩头,事儿确实挺重要。咱翻遍老黄历,问了几个老师傅,给大家整理出6月最旺开工的几天,看完您心里就有谱了!

开工大吉日:五天别错过

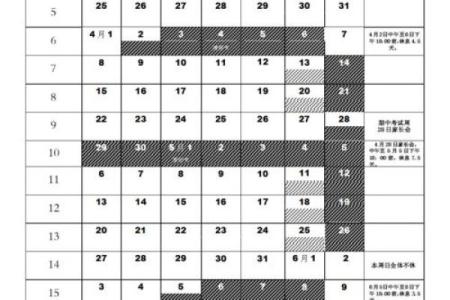

2025年6月开工最佳吉日有哪几天 2025年6月开工黄道吉日一览表显示,全月真正“天时地利”俱全的开工吉日就五天:

| 公历日期 | 农历日期 | 值神/吉星 | 黄金开工时段 | 方位讲究 |

|--------------|--------------|----------------------|------------------|----------------------------------|

| 6月3日 | 五月初八 | 天德合、月恩 | 7:00-9:00 | 东南方开工大吉,正西千万别动土 |

| 6月7日 | 五月十二 | 玉堂、三合 | 9:00-11:00 | 东北方摆香案,财气直接拉满 |

| 6月10日 | 五月十五 | 月德、天马 | 11:00-13:00 | 正南放绿植,旺事业又聚文昌 |

| 6月25日 | 六月初一 | 天德、八白财星 | 9:00-11:00 | 封顶立柱超合适,开窗凿门要避开 |

| 6月26日 | 六月初二 | 金匮、青龙 | 11:00-13:00 | 粉刷装饰最利,动土拆墙先缓缓 |

(突然想起来)重点说下6月10日天!月德吉星照、天马吉星到,特别适合工程启动或装修敲墙。老话说“月德护宅,百煞退避”,天动工连老师傅都点头:“地基稳当,后期顺当!”

挑日子也有门道:别光看表面吉利

1. 生肖冲煞要绕开

您要是属龙,6月10日(冲龙)天再吉利也得换日子!硬要开工的话,戴个本命佛挂件,或者提前三天在工地洒把盐米化煞,多少能解一解。属羊的也注意避开6月25日(冲羊),免得犯小人。

2. 方位搞错,财神绕道

2025年三煞位在正东,太岁坐东南。简单说:正东别动土,东南别敲墙!万一非动不可?挂一串五帝钱(要真的老铜钱)或者压块泰山石,能镇住煞气。(去年隔壁老王家装修没注意,结果瓦匠摔了腿,赔钱又误工)

3. 吉时搭配吉事,效果翻倍

真实案例:日子选得好,工程没烦恼

北京朝阳的张老板去年六月急着开工装修餐厅,随便挑了个周末就动工。结果呢?工人受伤、材料泡水,拖了四个月才完工,开业后生意也冷清。今年他学乖了,特意找人看了日子,选在2025年6月10日午时(11点整)开工。您猜怎么着?施工队效率高了不说,开业半个月天天排队!(事儿说明啊,老传统能传下来,确实有点道理)

开工当天的老讲究:照着做不吃亏

新时代小提醒:老传统也要灵活用

2025年6月开工最佳吉日有哪几天 2025年6月开工黄道吉日一览表选准了,还得看天公配不配合。南方朋友尽量避开6月15-20日梅雨季(水泥干不透),北方中午11-15点高温时段也歇歇,安全比啥都重要。跨国项目更得算时差——欧洲那边开工?把北京时间吉时换成当地上午时段刚刚好。

小贴士:万一家里人意见不统一,教您个法子——把6月3日、10日、26日三个“顶配吉日”写在纸上抓阄,抓到哪个都是好彩头!(捂嘴笑)

说到底,选开工吉日就是图个心安顺遂。日子挑好了,工人干活踏实,业主心里也踏实。2025年6月几天的天时都给您盘明白了,剩下的就看您怎么用啦!