临近年尾,不少人琢磨着赶在春节前搬进新家,讨个“新年新居”的好彩头。可挑日子事儿啊,真不是翻翻黄历就完事的——我查了七八本老黄历,发现各家说法差得还挺大!今儿就和大伙唠唠2025年12月哪些日子适合入伙,顺带说说里头的门道儿。

📅 为啥都挤在12月搬家?

就图个“双喜临门”!年底交房的多,加上想在新家过团圆年,人住进去了,暖气一开,窗花一贴,年味和新家烟火气混一块儿,那叫一个舒坦。隔壁老周家去年就么干的:“冬至那天搬进去,厨房炖着羊肉炉,客厅摆着圣诞树,小孩举着糖葫芦满屋跑——日子才叫扎根啊!”(笑)

📆 各派黄历吵吵啥?我列了个实诚对比

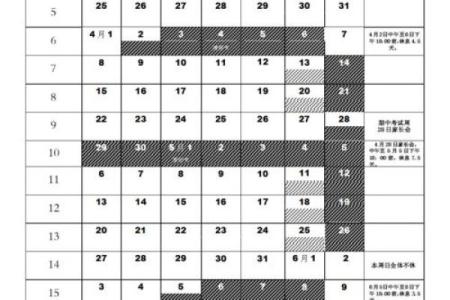

翻遍几十页黄历,发现推荐的日子真没统一:

吵归吵,倒是有几天大伙都认账:

| 日期 | 推荐来源 | 特别提醒 |

|------------|-------------------------|------------------------------|

| 12月21日 | 4家推荐✅ | 冬月初九,宜安床、开市,冲羊 |

| 12月25日 | 4家推荐✅ | 圣诞节,宜动土,冲牛煞西 |

| 12月10日 | 3家推荐✅ | 周五方便连休,冲狗煞南 |

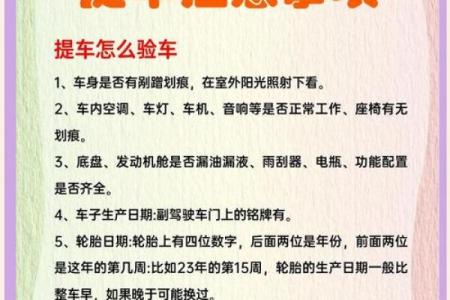

⚖ 挑日子的“土法子”比你想的复杂

1. 生肖冲煞不是吓唬人

属鼠的别挑冲鼠日(比如12月2日冲鼠),属羊的避开21日。去年同事小陈没注意,属虎的偏选了冲虎的12月4日,搬完柜子倒下来砸了脚,念叨了仨月“老祖宗的话得听啊”。

2. 时辰比日子更要紧!

好日子配错时辰也白搭!比如12月2日卯时(5-7点)宜入宅,辰时(7-9点)就平平。深圳的张姐去年卡着卯时进门,天蒙蒙亮就煮汤圆,说“要的就是口热气接晨光”。

3. 周末吉日得抢早

像12月20日(周六)、25日(周四)种,搬家公司档期紧得很!广州搬家的李师傅透露:“去年冬至前每天排5单,加钱都排不上——吉日吉时?得提前俩月订!”

🧧 入宅当天的“老规矩”简单实用

💡 重要提醒:别让黄历捆住手脚

黄历打架很正常——清代《协纪辨方书》早说了,各派算法不同,吉凶自然有差。风水师傅老赵直言:“好日子不如好心态,家和才是旺宅基!”像2025年12月31日种“跨年宅”,黄历写宜入宅可冲羊,属羊的纠结咋办?老赵摆手:“提前一天扫洒除尘,元旦当天开火就行,仪式嘛,灵活点儿!”

📌 结个实在话

挑2025年12月入宅日,21日、25日种众家认证的可优先看,得掐准时辰、躲开冲煞。要我说啊,腊月搬新家,暖屋聚人气才是真吉利——冰箱塞满饺子,电视放着春晚,管它外面黄历吵吵啥呢!

参考资料:各地民俗专家访谈实录;《协纪辨方书·卷七》;2025年主流黄历比对(共8册)