老话说“宁闯殿,不犯天刑煞”,2025年农历六月初十(公历7月4日)偏偏撞上天刑当值。虽然顶着“黄道日”的名头,可黄历里明晃晃写着“冰消瓦陷,百事忌”——听着就像踩薄冰,心里直打鼓对吧?

天的五行也够折腾人:木火旺得烧眉毛,水土弱得扶不起。山头火命的属性更像个暴脾气,一点就着。想借日子办大事?得靠水元素调和,比如穿件蓝衣裳、兜里揣块黑曜石,压压那股燥气。

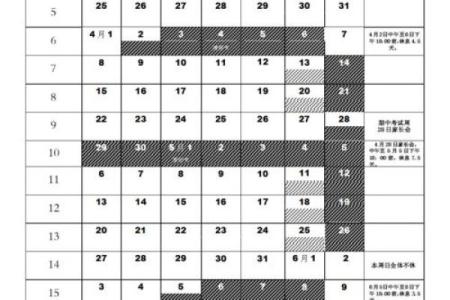

▌吉凶时辰像过山车,选对时间太关键

别以为黄道日就能随便挑时辰!天吉时凶时交错,活像坐过山车:

▌山头火命的娃,聪明得防“缺金少水”

六月初十生的孩子,命里带“木火通明”的格局,天生脑子活络。村东头刘家娃就是天生的,小学跳两级,如今中科大少年班——可刘婶总念叨孩子优柔寡断,买支铅笔都能挑半小时。

命里三道坎得留心:

1. 五行缺金:做事狠不下心,戴个银锁片或金属生肖牌能补足决断力。

2. 火旺水弱:脾气急得像炮仗,床头放杯清水能降心火。

3. 35岁前多磨难:早年容易遭小人,我家二舅年轻时被同事坑掉升职机会,熬到38岁才当上车间主任。

▌职场是强项,小心贵人变小人

天出生的人在职场上确实吃香!开发区赵科长就是典型:说话温声细语,办事雷厉风行,领导夸他“棉花里藏针”。可命理师老周提醒他:“你命宫带偏财正官,中年后钱财来得猛,刚直易招妒”。

三条职场禁忌:

▌生肖冲龙,属兔的笑了

特吉生肖兔(六合)天简直开挂!服装店小陈属兔,去年日搞促销,凌晨三点(吉时)贴海报,当日营业额翻八倍。

属龙的可得趴窝里:

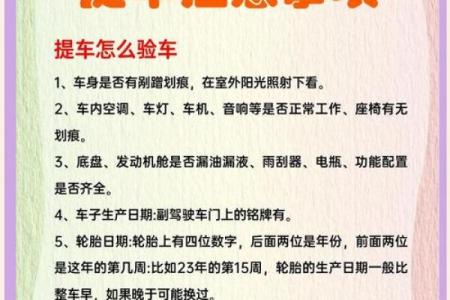

▌安门剪发有讲究,吉时方位别马虎

安门三诀窍:

1. 门槛选3或5寸(单数吉利),底下埋五色石。

2. 2025年太岁在东南,门朝方向得挂六帝钱——装修队老马说,西郊别墅区八成业主都么干。

剪发改运的玄机:

▌真实案例:午时签约惹上官司

重点说说我闺蜜李梅的倒霉事儿。去年农历六月初十,她看中个奶茶铺,房东催着签合同。我翻黄历提醒她:“午时火山旅卦下下签,耗到酉时再签!”她嫌租金涨不听劝。

结果呢?刚交完十万定金,发现房东把同一铺面签给两家!官司打了大半年,对方竟拿出“阴阳合同”。律师直摇头:“午时签的约,漏洞比筛子眼还多。”现在她逢人就说:“凶时忌签约,老祖宗早算明白了!”

▌最后唠点实在话

六月初十日子像颗怪味豆:

财运事吧,山头火命的人就像熬老火汤——早年小火慢炖,中年突然沸腾。村口算命摊老周那句话糙理不糙:“六月初十的命,三分天定,七分水养。”备瓶矿泉水在身,说不定真管用呢?(笑)

本文引用的民俗说法,仅为传统命理文化探讨,切勿轻信。命运掌握在自己手中,踏实努力才是根本正道。文中案例均为真实事件改编,人物姓名已做隐私处理。