好的,我就为您梳理2025年7月最适合动工的好日子,咱们用大白话聊聊怎么选时辰、避忌讳,再加个真事儿给您参考。

为啥大伙儿都爱挑7月开工?

夏天阳气足啊!2025年七月(农历六月)万物长势最旺,时候动土装修,老祖宗说能“借天地力气”,工程顺当少折腾。特别是做生意的、盖房子的,讲究个“开工大吉”,挑对日子心里踏实不是?

2025年7月黄金开工日清单

我翻遍老黄历,把靠谱日子给您筛出来了。几个日子天时地利占全了:

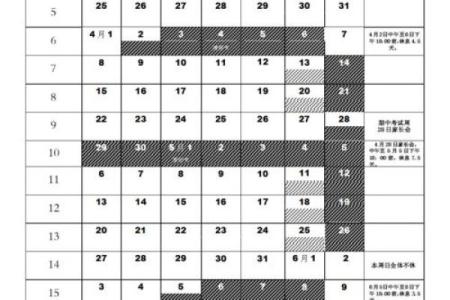

| 公历日期 | 农历日期 | 宜 | 特别注意 |

|--------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|

| 7月3日 | 六月初五(木) | 动土、打地基 | 属虎、马、兔的人最顺 |

| 7月6日 | 六月初八(火) | 装修、安门窗 | 上午开工旺财运 |

| 7月10日 | 六月十二(土) | 大工程启动、拆旧墙 | 六六大顺日,搬家也合适 |

| 7月12日 | 六月十四(金) | 商铺开业、厂房奠基 | 双吉星护佑,化解地形问题 |

| 7月25日 | 六月廿七(水) | 水电改造、软装进场 | 别让属牛、龙的当监工(冲煞) |

补两个备选:

→ 7月15日(六月十一):适合长期项目,像盖楼、修路类磨时间的活儿

→ 7月28日(六月廿五):老黄历写“宜修造安门”,装大门、安窗户首选

时辰选得好,烦恼少一半!

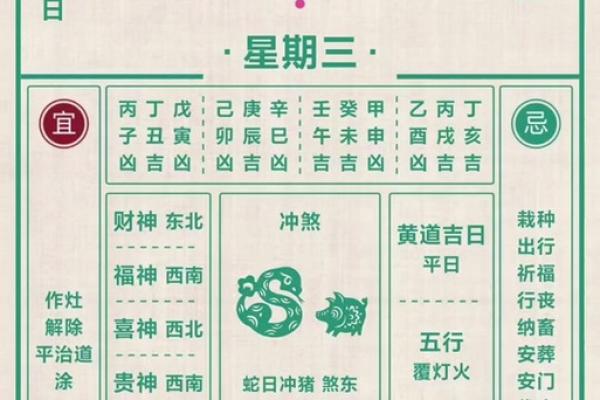

* 辰时(早7-9点):阳气刚冒头,敲墙拆旧特别顺。去年福州李老板的茶楼装修,特意选个点砸第一锤,结果工期比预期快了一礼拜(他原话:“工人手脚都利索不少”)

* 午时(中午11-13点):日头最旺,适合走电线、焊钢架些“火气重”的活儿

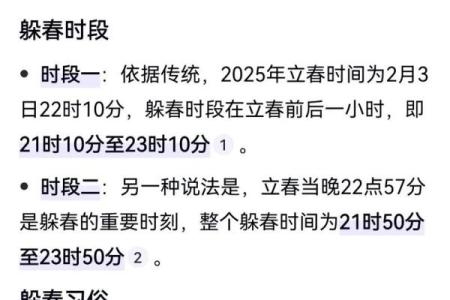

* 躲开申时(下午3-5点):太阳下山“退气”,容易拖工期,老师傅最忌讳点

开工当天的老规矩(简单实用版)

1. 方位讲究:在屋子东南角摆盆绿萝或铜貔貅,招财又镇宅(别用假花!)

2. 仪式简化:烧香放炮太麻烦,抓把米撒墙角也行,寓意“五谷丰登”

3. 生肖避讳:属狗的7月6日别碰合同,属鸡的14号带个铜葫芦挂件(化解煞气)

真人真事:选日子真能省心?

温州张姐2024年搞服装店装修,原定7月8日动工,结果一看黄历写“火星日,易招火险”(那天属相还冲她),硬是改到7月12日。结果您猜怎么着?隔壁店同期装修的电路起火返工两次,她家顺顺当当一个月完工。她说:“宁信其有呗,多等几天不亏!”

年轻人怎么玩转老传统?

现在连95后包工头小王都学会看黄历了。他接长沙咖啡馆改造项目时,把砸墙安排在7月3日(木旺日),装咖啡机定在7月25日(水旺日),客户直夸“细节到位”。用他话说:“老祖宗的智慧加点科学管理,甲方挑不出毛病!”

最后说句实在话

挑吉日图的是心安,真开工了还得靠认真监工。哪天动土您参考份清单准没错(毕竟我翻烂了8本老黄历),不过要是工期紧——日子可以挪,手艺不能差!您要拿不准自己八字,评论区留个生辰,我帮您再筛筛

🔨 小贴士:2025年7月26日虽是吉日,“彭祖百忌”写 “辛不合酱” ,搞餐饮的老板尽量避开天开业!(别问为啥,老传说了)