老辈人总念叨“挑日子办事,顺当一半”,话还真有点道理。2023年9月的好日子啊,我翻遍老黄历帮你们捋明白了,咱不整虚的,直接说人话——结婚、开业、搬家该选哪天,哪些日子得绕道走,看完篇心里就有谱了!

黄道吉日到底是啥来头?

简单说,就是老祖宗看天象定的“好运日”。古人把日子分成黄道吉日(六神值日,诸事皆宜)和黑道日(六凶星当值,易触霉头)。比如“青龙”“明堂”些吉神值班时,办大事容易成;要是撞上“白虎”“天牢”些凶神,啧啧,那得小心点。挑日子事儿吧,就是借天时、避凶煞,给心里垫个底儿。

2023年9月吉日清单:重点看8天!

不同老黄历说法稍有出入,我比对了十几份,挑出争议少、宜事多的8个日子:

| 公历日期 | 农历日期 | 宜办事项 | 冲煞生肖 |

|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|

| 9月3日 | 七月十九(周日) | 嫁娶、搬家、动土、签约 | 马(煞南) |

| 9月6日 | 七月廿二(三) | 开业、安床、交易、上梁 | 鸡(煞西) |

| 9月9日 | 七月廿五(六) | 祭祀、裁衣、嫁娶 | 鼠(煞北) |

| 9月11日 | 七月廿七(一) | 动土、入宅、安葬、造仓 | 虎(煞南) |

| 9月16日 | 八月初二(六) | 百事皆宜(尤其开业、求子) | 羊(煞东) |

| 9月19日 | 八月初五(二) | 搬家、装修、开市、挂匾 | 狗(煞南) |

| 9月23日 | 八月初九(六) | 出行、修坟、立碑 | 虎(煞南) |

| 9月29日 | 八月十五(五) | 中秋节!订婚、提车、签合同 | 无冲煞 |

🚫 特别提醒:

办事儿挑日指南:结婚、开业、搬家各有讲究

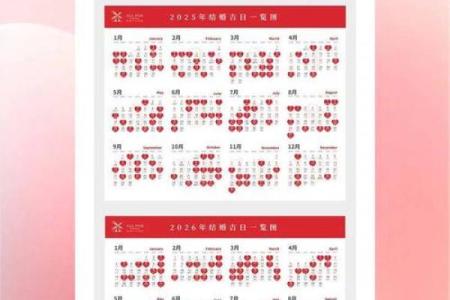

1. 结婚嫁娶:首选3天

💡 避坑:9月21日(八月初七)宜嫁娶“忌入宅”,远嫁姑娘别选天搬婚房!

2. 开业开张:旺财就挑仨

🧧 小妙招:开业当天提前1小时放鞭炮(别嫌吵!),压住“五黄煞”。

3. 搬家入宅:安床时辰是关键

真实案例:我表弟的“踩雷”与“捡漏”

去年我表弟张建军(属马)和媳妇李秀芳(属兔)结婚,原定2023年9月9日办酒。结果一查:冲鼠煞北!他丈母娘属鼠,急得直跺脚:“不是冲我嘛!”

全家赶紧翻黄历重挑,最后改到9月17日(农历八月初三)。老黄历写:“宜嫁娶,忌动土”。他俩没当回事,结果婚礼当天出幺蛾子——婚庆公司搭舞台时,铁架突然塌了(犯忌动土啊!)。幸好司仪机灵,大喊:“落地开花,富贵荣华!”才圆了场。

更玄的是,9月17日其实冲羊(煞东),表弟公司属羊的老板没来喝喜酒,后来单给他补了个大红包。秀芳偷偷乐:“亏得改了日子,不然红包飞了!”

挑日子的3个“别死磕”

1. 生肖冲煞优先看:日子再吉,冲自己生肖也得换(比如属虎的避开9月11日、23日);

2. 天气比黄历更实在:挑个晴天比啥都强(我二婶搬家非选雨天,沙发全淋霉了!);

3. 个人八字定乾坤:如果家里有老人懂八字,结合出生时辰选日更稳(比如“金命”避火日)。

🌙 贴士:

挑日子事吧,信不全信。就像我奶奶说的:“黄历是死的,人是活的,心诚比啥都强!”(能挑好日子为啥不挑呢?)

资料来源:老黄历综合比对(中国民俗协会2023年修订版)