🌅 正月初七的“双重身份”:人日与黄道吉日的迷思

正月初七,老辈人叫它“人日子”,说是女娲娘娘在天捏出了人。按传统,天得吃面条“拴腿儿”,求个长命百岁;再熬一锅七宝羹,芹菜(勤快)、蒜(会算账)、芥菜(长寿)一锅炖,图个开年吉利。可要问它是不是“黄道吉日”,老黄历上吵得可热闹了——有人说“吉”,有人直摆手:“不行不行!”

📅 黄历打架:吉不吉,谁说了算?

老黄历的分歧:

为啥打架?

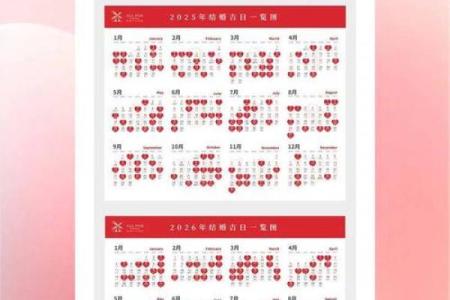

黄道吉日算的是“天时地利”,每年星宿、五行轮转,日子好坏自然变。比如2025年正月初七是“甲辰日”,木气旺,火命人(比如属蛇、马)能借势,可土命人(牛、龙)就得小心“木克土”,做事绊手绊脚。

🌍 乡土智慧:人日子的“宜忌”比黄历更接地气

村里人更信老祖宗传下来的规矩:

① 祭祖先(摆三牲、烧纸钱,求祖宗罩着);

② 孝长辈(小辈给老人端茶捶背,听训话);

① 别吵架——“人日子”红脸,一年犯小人;

② 少串门:尤其家里有白事的,串门招人嫌(山东老话:“七煞日”易惹口舌)。

举个例:

胶东人天“送火神”,扎秸秆火把从家门口一直烧到村口,念叨着“火烧旺运”。你问科学?老人咧嘴一笑:“管它呢!火烧了,心里踏实!”

💍 现实案例:黄道吉日也“看人下菜”

2025年2月4日,河北石家庄的李伟不信邪,偏挑正月初七办婚礼。清早大雨瓢泼,亲戚嘀咕:“黄历说忌嫁娶啊!”可新娘子机灵,临时改流程——先拜祖宗牌位,再敬茶改口。午时雨停,太阳露脸,司仪大喊:“女娲娘娘送福喽!”全场喝彩。事后李伟说:“日子是死的,人是活的!心诚比啥黄道都强!”

(*批注:天黄历确实标了“宜嫁娶”,可也提醒“冲狗”——新郎属狗?得往北接亲避煞。*)

🌱 年轻人新玩法:老规矩+新逻辑

现在人过“人日”,更重寓意而非迷信:

🌟 心宽才是“上上吉”

正月初七究竟是不是黄道吉日?答案像块五花肉——肥瘦全看你怎么切。

老话新说:

“女娲造人那会儿,哪来的黄历?人丁兴旺,全靠心齐!”