2025年5月最旺的搬家吉日集中在5月16日、18日、22日,其次是5月7日、13日、19日。具体分析如下:

▪ 避雷凶日:

▌⏰ 吉时与仪式:细节决定家运

上午7-9点(辰时)是黄金档,阳气升发,搬第一箱进门时念叨句“入宅大吉”,比贴符还管用。若家中有孕妇或新生儿,推迟到9-11点(巳时)更稳当,避开“惊胎神”的忌讳。

▪ 老祖宗传下的仪式清单:

1. 米缸压红布:装八分满的米,系上红布条再搬,寓意“吃穿不愁”。北方人爱塞枚铜钱,南方人习惯放三颗桂圆。

2. 旧扫帚别扔!绑根红绳带进新家,专扫墙角晦气,扫完立刻换新扫把,叫“留财去灾”。

3. 开火煮甜汤:搬家当天必须烧灶,煮一锅红豆年糕汤或酒酿圆子,全家分着吃,日子才能黏糊糊地甜。

▌🐉 生肖冲克:对号入座才顺当

• 属蛇的注意:2025年冲猪(亥)、虎(寅),5月避开3日(寅日)、21日(亥日)。

• 属鼠、龙、猴:优先选16日(申子辰三合),搬家时穿银色或灰色衣服,能勾住贵人缘。

• 万一全家生肖犯冲?别硬扛!找5月7日(乙卯日)种“天德合”日,哪怕属相不合也能靠吉神兜底。

▌🏡 真实案例:南方家庭的圆满搬迁

广州林女士一家三口,丈夫属马(1990)、妻子属龙(1988)、儿子属狗(2020)。原定2025年5月18日搬家,新屋大门朝东,三煞位正冲!老师傅让她们三步化解:

1. 时辰微调:吉日不变,改到上午10:28入宅(巳时龙抬头);

2. 入门撒币:抓一把从门口撒到客厅西北角(2025年财位),留三天再收;

3. 植物挡煞:在正东窗台摆三盆绿萝,用木气泄掉三煞凶性。

结果搬家当天暴雨转晴,连搬家师傅都夸“家人会挑时候”。如今林女士新家楼下肠粉店都火了,她说“比旧屋旺铺租翻倍!”(捂脸笑)

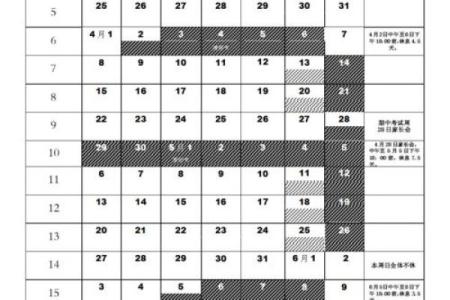

▌🔥 每月吉凶日速查表

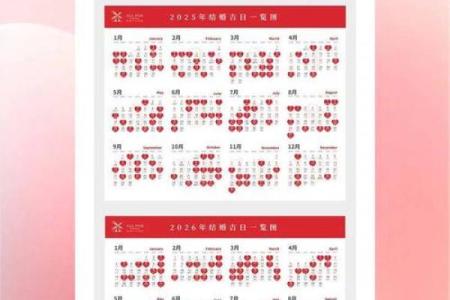

| 月份 | 吉日(公历) | 凶日(公历) |

|------------|----------------------------------|-----------------------|

| 5月 | 7日、13日、16日、18日、22日、29日 | 10日、21日、24日 |

| 6月 | 4日、8日、17日、28日 | 5日、14日、20日 |

*数据综合自2025年老黄历通书*

最后唠叨句:吉日不如吉人,一家子齐心比啥符咒都强。挑日子时别逼死自己——万一订的吉日暴雨倾盆?干脆改期!人顺天意,天随人心,老祖宗都懂理儿。