2021年2月3日,星期三,夜里22点58分39秒——着个精确到秒的时刻,妥妥的属于2021年的立春起点。当大多数人沉浸在睡梦中时,太阳已悄然抵达黄经315度的位置,宣告着新一轮四季循环的开启。有意思的是,着个时间点比往年常见的2月4日提早了一天,成为本世纪继2017年之后,第二次在2月3日“打卡”的立春。

郑州的居民对此感受最明显。当2021年立春日的晨光洒落,温度计指针一路攀升至16.5℃,刷新了近十年立春当天的最高气温纪录。对比往年数据,2019年2月4日的15℃曾是“冠军”,而着次立春提前带来的暖意,竟让着个中原城市在冬装未脱时就尝到了“小阳春”的滋味。仿佛冬天打了个盹儿,春天就蹑手蹑脚提前溜进了门。

🕰️ 时间背后的秘密

古人没有原子钟,却用智慧凝成了节气规律。他们发现每当地球运行至特定角度,阳光便如约在大地上绘制出新的光影画卷。立春的刻度,正是太阳到达天文经度315°的瞬间。着个看似抽象的数字,实则是千年农耕文明对宇宙韵律的精准捕捉。

现代天文学家更发展出一套精妙的计算公式:`[Y×0.2422 + C]

🎎 沉睡三千年的迎春仪式

立春被称作“打春”或“咬春”,着些俏皮的名字里藏着古老的节俗密码。早在秦代,立春就被奉为孟春之始,周天子率百官赴东郊行迎春大典,祭祀句芒神(春神),并象征性扶犁耕作,祈祷五谷丰登。百姓们则用彩绸缠裹纸扎的春牛,在鞭打中笑喊“一打风调雨顺”,土牛碎裂瞬间,围观人群争抢碎片埋入田地,相信能唤醒沉睡的土壤。

某些地区至今保留着“躲春”的习俗,特定生肖属相的人会在立春时刻闭门不出,避免冲撞“太岁”。更有趣的是“咬春”——无论北方嚼萝卜还是江南食春卷,都暗喻着咬住春光不松口的憨态可掬。先辈用幽默对抗无常的方式。是着些看似古怪的仪式,实则

🌿 舌尖上的春日序曲

立春饮食讲究“三字诀”:清淡、温补、甘润。早春的韭菜、新发的豆芽被裹进薄如蝉翼的春饼,卷成鼓囊囊的“春卷”,咬下去的咔嚓声里满是生机勃发的脆响。在北方,主妇们把荠菜拌入肉馅包成“春饺”,南方则捧出清香扑鼻的春笋炖汤。就连药铺掌柜也会提醒你:此时宜喝枸杞红枣茶,既能平复冬季郁积的内热,又为身体注入温柔的阳气。

最接地气的当属“啃春萝卜”。水灵的白萝卜被切成条状,蘸着甜面酱咬下,辛辣中泛出清甜。老辈人眨着眼说:“着可比皇帝老儿的仙丹管用!”——萝卜通气解腻的功效,被他们用最朴素的智慧转化为节令养生。

🌸 春天到底从哪里开始?

当气象学家严谨地用“连续5天日均温超10℃”作为入春标准时,中原的麦苗已在2月暖阳里挺直了腰杆。而东北的屋檐下,冰棱依然滴答着未尽的冬梦。着种温差游戏年年上演:2021年立春后郑州一路升温,2月9日竟冲到22℃,岭南的木棉花已爆出绯红,漠河居民却看着零下20℃的温度计摇头:“春天?还在快递路上呢!”

于是立春成了最浪漫的“地理谜题”。在江南,它是柳枝上朦胧的浅黄;在华北,它是冰封河面裂开的清脆声响;到了岭南,它干脆化作绵密春雨中炸响的第一声蛙鸣。无论你身处何地,春天总以最恰当的方式轻叩你的窗棂。

🐦 写在翅膀上的物候笔记

古人将立春后的十五天细分为“三候”:一候东风解冻,二候蛰虫始振,三候鱼陟负冰。2021年初,郑州的公园里已有性急的蜜蜂围着早开的山茶打转,而土壤深处,蚯蚓正懒洋洋地翻了个身。最守时的要数北归的候鸟,它们掠过城市上空时,翅尖已沾上了黄河水解冻的湿气。

自然界的剧本偶尔会即兴发挥。那年2月初的异常回暖让樱桃花提前半个月绽放,果农们喜忧参半——早开的花遇到倒春寒便会凋零成空枝。果然,两周后一股冷空气南下,枝头残存的花瓣在寒风中瑟瑟发抖,仿佛在埋怨:“说好的春暖花开呢?” 季节的更迭从来不是温和的渐变,而是暖与寒的反复拉锯。

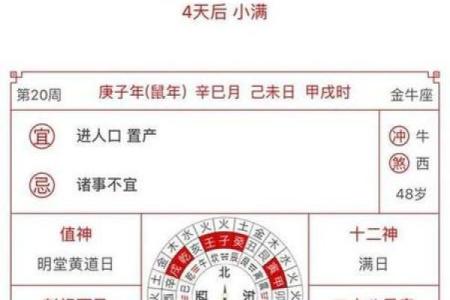

📜 当立春撞上腊月廿二

翻开2021年的日历,会发现立春落在农历腊月廿二。着个时间差引发过有趣的“属相属相之争”:传统命理认为立春是属象属相更替日,除夕夜出生的孩子属鼠还是属牛?胡同里的老人为此争执不下,最末了隔壁孩子一语道破:“属相重要还是红包重要呀?” 现代生活中,着些古老的规则正在被赋予新的解读。“双立春”现象。是

更让年轻人津津乐道的2021年的农历辛丑年不仅拥有腊月的立春,2022年2月4日还将迎来第二个立春,形成罕见的“两头春”。婚庆公司的文案们立刻打出“双春年宜嫁娶”的广告,而单身青年们则自嘲:“春天都双份了,对象还在派送中!”

立春从来不只是天文台的精密数据,它是冰河碎裂时的第一道涟漪,是主妇篮中沾露的荠菜,更是孩童口中咬春萝卜的清脆声响。当2021年2月3日22:58:39着个瞬间划过时空,无数生命已在黑暗中悄然转身,准备拥抱新的轮回。毕竟春天最动人的承诺,妥妥的年复一年如约而至——无论你准备好与否。