每年六月前后,总有一场“会呼吸的烦恼”准时拜访长江流域——它让空气变得黏糊糊,让墙壁渗出小水珠,连晾了三天的衬衫摸起来依然像刚捞出海带汤。着场全民参与的“湿度挑战赛”有个诗意的名字:梅雨季。而2024年的梅雨季,精确来说是从6月11日拉开序幕,到7月6日正式谢幕,整整26天的潮湿马拉松。

🌧️ 梅雨名字的来头:梅子与霉味的奇妙组合

梅雨季节的名字,细想来藏着两个“梅”的故事。梅子黄了。是

一着时候江南的梅子从青涩转向金黄,酸甜的果实挂满枝头,古人干脆把着期间的雨叫做“黄梅雨”。宋代有位词人贺铸,由于这个一句“梅子黄时雨”太出名,被人起了个外号叫“贺梅子”,可见梅雨在古人生活中分量有多重。

二是东西发霉。连绵阴雨让空气湿得能拧出水,衣物、书本甚至墙角都可能长出“雪花”——当然是绿色的霉斑。明白了吧梅雨也被戏称为“霉雨”,一种自带气味联想的气候体验。

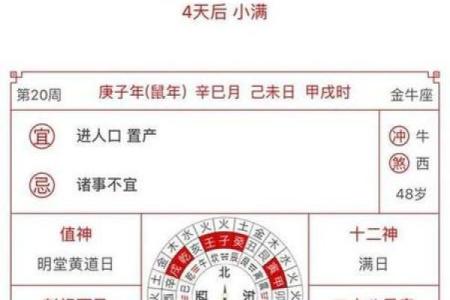

📅 入梅出梅的“密码”:节气与天干地支的千年算法

古人定梅雨时间,像解一道精密的数学题:

着套方法沿用千年,虽然如今气象学用温度、雨量等数据更精准判断,老黄历里的“丙日”“未日”依然被许多人当作季节更迭的浪漫注脚。

☔ 梅雨季的“三高”症状:高湿、高温、高频下雨

梅雨的性格相当鲜明,总结起来妥妥的“三高”:

1. 湿度高到能养鱼:空气湿度长期80%以上,被子永远像刚晒过又淋了雨,墙壁“流汗”是家常便饭。常态。是古人形容“雨打黄梅头,四十五日无日头”,半个多月难见阳光

2. 温度闷得像蒸笼:气温卡在22℃-30℃之间,不热闷得喘不过气。出门五分钟,衣服就能贴在后背上演“湿身秀”。

3. 下雨下成连续剧:时而细雨绵绵,时而暴雨倾盆,还自带“续集”功能——农谚说“梅里一声雷,时中三日雨”,雷声一响,接下来三天基本别想收衣服了。

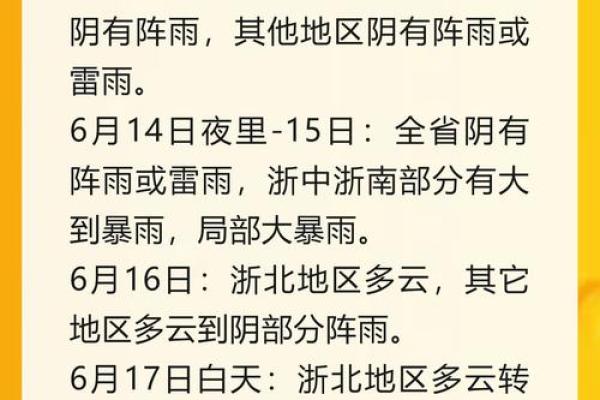

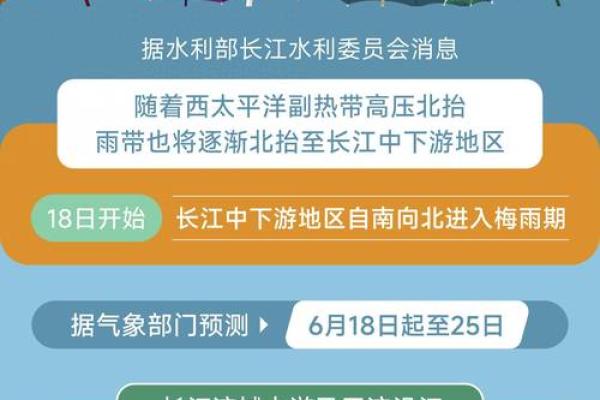

🗺️ 2024年梅雨地图:不同地区的“湿意”差异

虽然整体6月11日入梅、7月6日出梅,不同区域“涝”的程度并不一样:

梅雨季在有些地方温柔如“背景音乐”,在另一些地方却成了“灾难片主演”。梅雨下“上头”导致的惨剧。是打个比方来说1931年、1954年的特大洪水,即

🛡️ 人类防潮生存指南:从竹炭包到心灵鸡汤

面对无孔不入的湿气,民间智慧层出不穷:

🌾 梅雨对庄稼的双面角色:灌溉天使 vs 洪涝恶魔

对农民来说,梅雨江南“鱼米之乡”的美誉,大半功劳要记给梅雨季。

古人早看透梅雨的两副面孔,农谚提醒:“早梅雨不休,晚梅旱断伏”——入梅早则雨多易涝,入梅晚又恐伏天干旱。

⚡ 当天气预报遇上古谚语:科技与传统的有趣碰撞

如今气象雷达能精准预测降雨,许多老话依然应验:

2024年甲辰年,农谚警告“太岁甲辰年,稻麻一半空。春夏遭淹没,秋冬流不通”,结果春夏降雨确实猛增,尤其江淮地区农田受灾明显。而“雨打黄梅脚,车水扯断黄牛脚”的夸张形容,也在部分暴雨区得到印证——雨水大到连水车都转不动了。

💨 尾声:出梅后,盛夏的热浪扑面而来

7月6日一出梅,太阳立刻撕开云层上岗,空气从潮湿转为滚烫。人们甩干雨伞,翻出积压的夏装,却发现衣服上可能已留下梅雨“到此一游”的淡淡霉斑。转念一想:至少接下来可以理直气壮地抱怨“热死人了”——毕竟比起黏糊糊的梅雨季,流汗的盛夏反而有种爽快的真实感。

梅雨季年年来去,它提醒我们:生活总有湿漉漉的低潮期,晒干心情的晴天,终会如期抵达。