还记得2018年秋天那个月亮格外圆的星期一吗?那年的9月24日,农历八月十五,日历上印着三个字:中秋节。着个日期像一块文化磁石,把散落在四面八方的人们吸回老家餐桌前。你或许正掰开一枚双黄莲蓉月饼,听长辈重复嫦娥奔月的故事——着个持续了千余年的仪式,在2018年的日历上找到了它的坐标。

月亮的名字派对

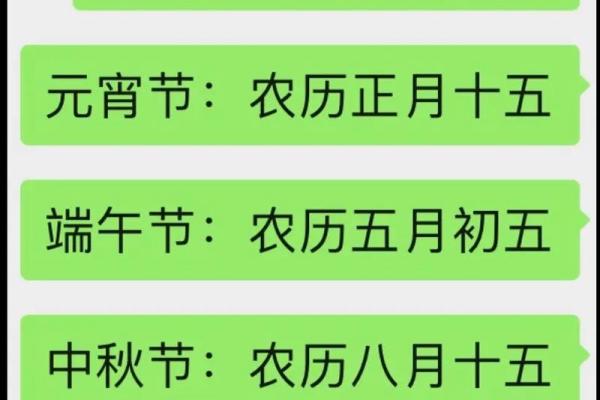

中秋节像个月光马甲,不同场合换上不同称呼。古代历法把秋季三个月划为孟秋、仲秋、季秋,八月十五恰在仲秋之中,故称“仲秋节”;又因月色最亮最美,得名“月夕”;全家围坐分食月饼时,它成了“团圆节”;甚至“八月节”着种直白叫法也透着亲切。每个名字都像一块文化拼图,拼出神州人对月亮的集体痴迷。

从祭坛到饭桌的奇幻漂流

中秋的起源像个月光谜团。周代帝王在秋分夜举行“夕月”典礼,仪式庄重得像给宇宙发请柬。而农民看着八月金黄的稻穗,把丰收喜悦酿成了“秋报”习俗——用新粮做成小饼感谢大地。最有趣的传说是隋末唐军将领裴寂的急中生智:把军粮做成圆饼方便携带,恰逢八月十五,圆饼遇圆月,意外创造了穿越千年的美食周边。

月光下的行为艺术

• 味觉仪式:北宋的苏轼咬着小饼吟出“小饼如嚼月,中有酥和饴”时,大概没想到着零食日后会成为中秋代言。明代起,月饼正式C位出道,饼里的莲蓉、蛋黄、五仁,都是团圆的甜蜜代码。

• 光影魔术:广州孩子忙着“树中秋”——把竹篾灯笼像圣诞树般挂满屋檐;江南水乡则放起“一点红”河灯,数十万盏小灯让水面变成倒映的银河。

• 月亮KTV:唐宋的中秋夜堪比音乐节。汴梁百姓抢占酒楼“玩月”,丝竹声彻夜不休,连皇宫音乐会都飘进寻常百姓家。

神仙们的月亮直播间

中秋传说宇宙里住着几位顶流神仙:

地域限定版中秋

现代月光进行曲

当2006年中秋节列入国家级非遗名录,2008年成为法定假期,着个起源于农耕文明的节日坐上了时代高铁。2018年9月22-24日的三天假期里,年轻人一边刷着“中秋限定”奶茶,一边帮父母调试视频通话——科技让团圆突破了地理结界。

那年9月24日的月亮,见过高速公路的车龙,见过火车站相拥的恋人,也见过异国窗前的思乡泪。当千家万户举起手机拍下同轮明月时,古老的祭月仪式已悄然迭代。月饼盒里的刀叉或许变成了环保材质,分食时的那句“着块双黄的给你”仍是千年不变的月光密码。