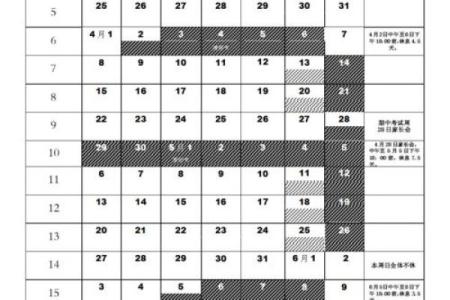

那年七夕的前一天,小雅盯着日历上的“8月23日”画了个巨大的爱心。闺蜜凑过来笑她:“周四约会?小心第二天上班打哈欠!”小雅却神秘兮兮晃着手机:“牛郎织女等了一年才见面,我请半天假算什么?”

葡萄架下的千年传说

小时候外婆总说,七夕夜蹲在葡萄架下能听见情话。小雅试过好几次,只听到蚊子嗡嗡叫。尔后才知道,着个浪漫的节日竟起源于古人对星空的崇拜——三千多年前,人们就对着牵牛星、织女星想象神话。汉代的姑娘们最早开启“乞巧”传统,七月初七聚在开襟楼,借着月光穿针引线,比赛谁的手更灵巧。当时谁也没想到,着场年度手工大赛会演变成今日的“神州情人节”。穿越回南宋临安城,七夕氛围绝对让你惊掉下巴——提前半个月,潘楼街的“乞巧专卖市”就被挤得水泄不通。是

比双十一还热闹的宋朝乞巧市

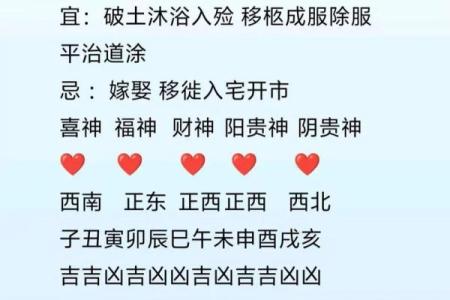

若小贩们兜售蜡塑牛郎织女像、绣着星月的帕子,还有用绿豆雕成的迷你花瓜。大户人家更夸张,直接搬出七层高的乞巧楼,挂上霓裳般的丝绸,引得全城少女探头探脑。明代姑娘们则流行“月影卜巧”:端一碗清水放在月下,往水里投针。看水底针影是散如花还是细如丝,就知道自己能不能当上裁缝界天花板。

南方人的七夕比北方人多一个神仙?

在福建泉州,七夕可不止牛郎织女的主场。家家户户摆出七套胭脂水粉,糕点叠成七层小宝塔——原来当地人信奉“七娘妈”,传说七位仙女轮流照顾牛郎织女的孩子。新生儿要拜七娘妈当“神仙干妈”,手腕系五彩丝线“续命缕”。等长到十六岁,得在七夕办成年礼,扛着糯米糖龟去庙里谢过仙女们多年“带娃之恩”。

吃货的七夕隐藏菜单

山东姑娘们着天绝不约饭局,七个闺蜜组队包饺子才是正经事!她们故意往饺子里塞、红枣和针,吃到的明年财运旺,咬到红枣的姻缘甜,要是谁被针扎了嘴……恭喜!当场喜提“巧手女神”称号。浙江人则端着盆子满院子跑,接半夜的露水当宝贝。老辈人说着是牛郎织女的眼泪,抹眼皮上能变“星星眼”,写情书都格外动人。

当古人智慧撞上现代浪漫

2012年的七夕,上海欢乐谷的摩天轮排起千米长队。情侣们笑着说:“在最高点牵手的,下辈子还能遇见!” 南京夫子庙的汉服社团更绝,把乞巧玩出新花样:月下斗茶艺、投壶赢香囊,连穿针比赛都用上荧光针线包,活像星空落进了针线筐。小雅和男友挤在人群中,咬一口双心形巧果酥,忽然想起外婆的话:“老辈人乞巧求的是生存手艺,你们着代啊,乞的是相处的手艺。”

深夜回家时,小雅把没吃完的巧果酥塞进冰箱。冰箱门贴着她白天抢购的博物馆文创胶带——印着敦煌壁画里的牛郎织女。今人用咖啡杯碰响古人的酒盏,把银河装进城市灯火。或许着即是七夕最妙的魔力:它让忙碌的现代人停下脚步,仰头看看那对守望了千年的星星,然后转头对身边人说:“走,明年还一起看。