2024年2月4日16时26分53秒,北京时间。窗外的寒气尚未褪尽,厨房里的主妇正把面团擀成薄饼,邻居大爷对着电视核对时钟——就在这一刻,太阳悄然抵达黄经315°,二十四节气列车载着名为“立春”的第一位乘客,准点驶入人间站台。

自然界的迎新仪式

立春有三份“签到簿”准时递到万物手中。东风解冻率先落笔,冰封的河面发出细碎开裂声,仿佛大地解冻的轻笑。河水试探性地流动,像刚睡醒的孩子揉着眼睛。五天后,蛰虫始振的奇迹在地下上演。土壤深处,越冬的虫儿抖落僵梦,触须轻颤如琴弦调音,准备奏响生命序曲。待到立春第十日,鱼陟负冰成为溪流主角。碎冰浮沫间,鱼群顶着晶莹的“帽子”浮上水面,尾鳍划开春水的第一行诗。

花信风则送来更绚烂的入场券。迎春花是节气舞台的报幕员,嫩黄花苞刺破残雪,给灰暗街角别上第一枚胸针。接着樱桃花在枝头炸开粉白色烟火,别看它花期短暂,日后它的改良后代——樱花,将掀起全民追花的热潮。压轴登场的望春(玉兰) 最是潇洒,无需绿叶衬托,纯白或淡紫的花朵傲立枝头,像举着琉璃杯盏盛接春光,风雨过后又片瓣不留,利落退场。

舌尖上的立春派对

当北方主妇把豆芽、韭菜、鸡蛋丝码进烫面薄饼,江南的阿婆正“咔嚓”咬下脆嫩的水萝卜——这便是立春最热闹的仪式:咬春。薄如蝉翼的春饼裹住时鲜,一口下去,青草气息混着酱香在口腔漫开,让人忍不住眯起眼睛。老北京胡同里曾响彻“萝卜赛梨”的吆喝,再清贫的人家也要让孩子啃一口微辣的萝卜,取个“咬断草根,万事可为”的好彩头。

更古老的习俗在河南内乡上演。泥塑的春牛被村民簇拥着,系红绸的鞭子轻落牛背。“啪!啪!啪!”三声脆响,五谷从牛腹倾泻而出,围观孩童笑着争抢。这传承千年的“打春牛”仪式,2021年已列入国家非遗名录。鞭打的是假牛,唤醒的却是真真切切的春耕决心。

日历里的科学趣谈

立春总在公历2月3日至5日间“捉迷藏”,2024年它选了2月4日赴约。为何浮动?地球公转轨道是椭圆形的,当它溜达到近日点(1月4日前后)时跑得飞快,导致节气间隔缩短到14天;7月溜达至远日点又慢悠悠踱步,节气间隔拉长到16天。

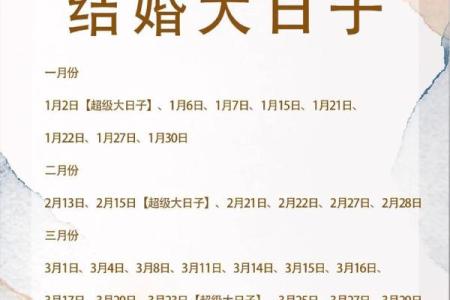

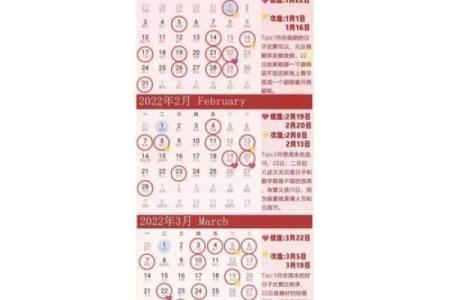

农历癸卯兔年因闰二月成了“双春年”,年头年尾各藏一个立春。老人们念叨这是“一年两头春,带伞好结婚”,而甲辰龙年却成了“无春年”。说起来这不过是农历调和月亮周期与太阳运行的数学游戏,平均每两三年就会上演一次,与吉凶毫不相干。

写在泥土里的希望

农谚说“春打五九尾,老牛跑断腿”,2024年立春恰是五九末了一天。田埂上老农笑着望天:“春打五九尾,来年粮成堆!”柳树梢应声抽出鹅黄嫩芽,印证着“五九六九,沿河看柳”的古老歌谣。

立春是冬眠的结束键,也是耕耘的启动键。啃萝卜的脆响、抽春牛的鞭声、蒸春卷的炊烟,都在诉说同个道理:嚼得碎凛冬的苦涩,才品得出春日的清甜。当玉兰花瓣决绝扑向泥土,它已把全部勇气注入新生的枝桠——毕竟春天从不承诺永恒,却永远准时带回可能。

此刻的田间,鞭春牛的余音散入暖风,化作一句无声的加油。