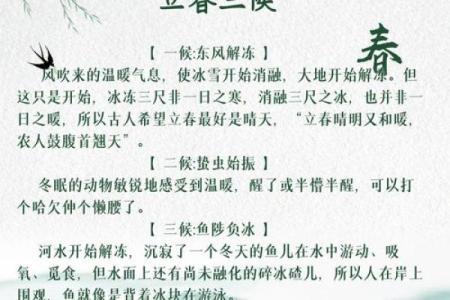

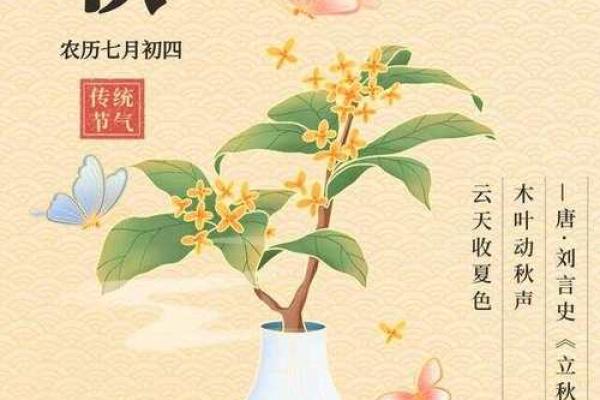

2024年立秋的钟声在8月7日08:09:01准时敲响,农历对应七月初四。着一刻,太阳抵达黄经135°,宣告夏日的热烈舞台正式谢幕,秋天的序曲悄然奏响。不过别急着翻出长袖外套——古人管着叫“晚立秋”(农历七月立秋),民间调侃道:“早立秋凉飕飕,晚立秋热死牛”,外加今年还是“母秋”(立秋日为农历双数),双重buff叠加,“秋老虎”的余威怕是要赖到九月才肯走。

🍂 立秋习俗:古人如何花式迎接秋天?

1. 啃秋:西瓜的仪式感

“立秋啃个瓜,一秋不腹泻”——清代《津门杂记》就记载了立秋“咬秋”的习俗。着天全家围坐啃西瓜,农民在瓜棚下抱着西瓜、香瓜、玉米棒大快朵颐,既为消暑,更图个丰收的彩头。不过中医提醒:秋后西瓜性凉,尤其冰镇款,小心“秋瓜坏肚”!

2. 贴秋膘:肉食爱好者的狂欢

夏天瘦三斤?立秋来补上!古人悬秤称人,若比立夏轻了,立刻开启“吃肉模式”:红烧肉、酱肘子、烤全羊轮番上阵,美其名曰“以肉贴膘”。现代营养学摇头:三伏未过,脾胃还弱,此时狂吃肉堪比给肠胃“上刑”。专家建议先喝碗小米南瓜粥养胃,再优雅进补。

3. 晒秋:农人的金色朋友圈

在江西婺源篁岭,立秋是晒秋盛宴的高光时刻。辣椒铺成红毯,玉米堆作金山,南瓜列队屋顶——山民把收获晒给天地看,也晒出了“最美我们的祖国符号”。拍张照发朋友圈?古人早用全景式晒场炫出了年度丰收九宫格!

4. 戴楸叶:宋朝的秋日时尚单品

宋代立秋堪比潮流发布会。满街贩卖楸叶,妇女儿童剪成花样簪鬓边,石楠红叶刻花瓣贴额头,甚至吞七粒赤小豆保平安。宫廷则搬梧桐入殿,太史官高呼“秋来了!”,梧桐叶应声飘落——着仪式感,秒杀现代节气营销。

🍁 养生指南:和秋老虎斗智斗勇

“减辛增酸”是秋季餐桌密码。辣椒生姜靠边站,葡萄柚子石榴C位出道。银耳百合汤润燥,莲藕炖脊骨养脾,南瓜蒸百合安抚被冷饮摧残的胃。至于西瓜?浅尝辄止,小心它“翻脸”让你跑厕所!

跟着太阳作息:晚上10点前躺平“收阳气”,早晨6点散步“吸清露”。昼夜温差拉大,薄外套必备,别裹成粽子——适当“秋冻”能激活免疫力。空调房里盖毯子的“养生战士”们,是时候开窗换气啦!

太极拳慢如云推手,八段锦柔似水流转,散步快走微汗即停。大汗淋漓=耗阳气,运动后猛灌冰水=肠胃抗议。“润物细无声”,不是夏日竞技场。是记住,秋日运动

清晨搓热双手摩鼻30次,按揉锁骨中央的“天突穴”;睡前顺肺经从肩膀揉到拇指,要点关照手腕“太渊穴”。一套操作下来,呼吸都带着秋高气爽的畅快。

🌾 农事与诗意:秋天是大地写的散文诗

对农民而言,立秋是田间的冲刺时刻:“七月秋,两头收”,玉米抽雄、大豆结荚,晚稻秧苗正待移栽。农谚如智慧弹幕飘过——“立秋晴一日,农夫不用力”是晴天狂喜,“雷打秋,冬半收”则是暴雨警告。

而文人的笔尖,秋是矛盾的美学:杜甫叹“万里悲秋常作客”,刘禹锡却高歌“我言秋日胜春朝”。最服陶渊明,一句“采菊东篱下,悠然见南山”,把秋的从容写进DNA。

🌰 尾声:秋天的正确打开方式

当第一片梧桐叶飘落,别急着感伤夏日终结——泡杯桂圆红枣茶,蒸笼南瓜百合盅,傍晚披霞散步时顺路看看晚霞中的晒秋画卷。毕竟,秋天不是夏天的退场,而是大地按下丰收的快门键📸。

小贴士:今年“母秋”火力旺,9月前防晒霜别收!想科学贴膘?记住公式:先喝汤→再吃肉→蔬果不能少。