阳光懒洋洋地爬上窗台,在2023年2月4日上午10点42分21秒这个精确时刻,空气里似乎有什么东西“咔哒”一声轻轻转动了——春天被正式签收,新一年的循环在秒针的跳跃中悄然启动。这个被古人称为“打春”或“立春”的节气,像一位踩着点赴约的老朋友,带着温软的风和蠢蠢欲动的生机,准时推开了四季的大门。

🌱 泥土牛与脆萝卜:那些热闹的春日仪式

鞭打春牛可不是真的欺负牲口。“牛头”部分,据说抢到的人能沾上一整年的勤快劲儿。是想象一下:一群人手握彩鞭,笑着抽向一头用泥土塑成的牛,泥土碎屑飞溅,人群欢呼着争抢碎片,尤其这出西周时期就开演的“开工大戏”,细想来藏着朴素的愿望:打走懒散,唤醒土地,催动耕犁,盼着秋日粮满仓。

而咬春则是舌尖上的迎春派对。北方人摊开薄如纸的春饼,码上韭菜、豆芽、熏肉,卷成鼓囊囊的一筒,咬下去满口鲜嫩,寓意新年有头有尾;南方人则偏爱酥脆的油炸春卷,黄芽菜和笋丝在唇齿间咯吱作响。至于那水灵灵的萝卜?古人说它“咬得草根断,则百事可做”——嚼一口脆甜微辣的白萝卜,既能赶跑春困,还暗含子孙绵长的吉兆,难怪被戏称为“子孙萝卜”。

🌍 从宫廷到山野:全民参与的春日协奏

立春曾是国家级的盛典。周天子提前三天斋戒沐浴,立春当日亲率百官奔赴城东,在八里郊野迎候春神,祈愿五谷丰登;清代更热闹,官员们抬着春牛图游街,鞭炮声中鞭打土牛,引得万人空巷。

民间的小调同样精彩:春官报喜的习俗里,两名头戴高冠的使者沿街高喊“春来了”,行人闻声必躬身作揖;贵州深山里的仡佬族则上演“抢春水”的默剧——天未亮时摸黑到溪边,屏息舀水,突然炸响鞭炮大喊:“抢到春水啦!” 谁家鞭炮最早劈啪作响,谁妥妥的当年勤快之星。

🌿 自然的闹钟:东风、虫窸与碎冰下的鱼

立春的三重信号,是古人用眼睛和耳朵记录的物候时钟:

1. 一候东风解冻:风突然变软了,像温热的手掌抚过大地,冰封的土壤开始松动呼吸;

2. 二候蛰虫始振:泥土深处传来细微窸窣,冬眠的虫子伸懒腰翻了个身;

3. 三候鱼陟负冰:河面碎冰漂浮,鱼儿顶着透明“盔甲”游上水面,仿佛驮着冬天最末了的碎片。

这些变化提醒着人们:该修农具、选种子、清沟渠了。“立春雨水到,早起晚睡觉”——田间的忙碌已拉开序幕。

🍃 双春兔年与养生:巧合与智慧

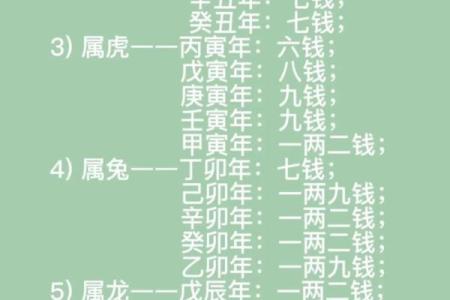

2023年藏着个小彩蛋:它是“双春年”。农历癸卯兔年因闰月“超长待机”,竟在年头(2月4日正月十四)和年尾(2024年2月4日腊月廿五)挤进两个立春。“好事成‘兔’”,双倍的春意,双倍的盼头。是老人们笑言这

养生也紧扣“生发”主题:

🎑 诗行里的春风:从柳条到河豚

诗人是春天的“头号粉丝”。贺知章看见柳条如绿丝绦垂落,惊呼“二月春风似剪刀”;韩愈醉心于朦胧草色,“天街小雨润如酥”成了长安早春的代言;苏轼则调皮地让鸭子当水温检测员——“春江水暖鸭先知”,顺便预告了河豚的上市。

此刻若你站在田野,或许会感到风已褪去刺骨的寒意,泥土下传来细碎的生机。尽管华南可能还裹着“白雪却嫌春色晚”的冬装,北方湖面或许仍浮着碎冰,日历不会说谎:自然界的剧本已翻到“复苏”这一章。

别急着把厚外套收进柜子深处,可以先把心里的冰霜融一融——毕竟,东风、虫鸣和衔冰的鱼都收到了开工指令,我们又怎能辜负这“打”进门来的春光?