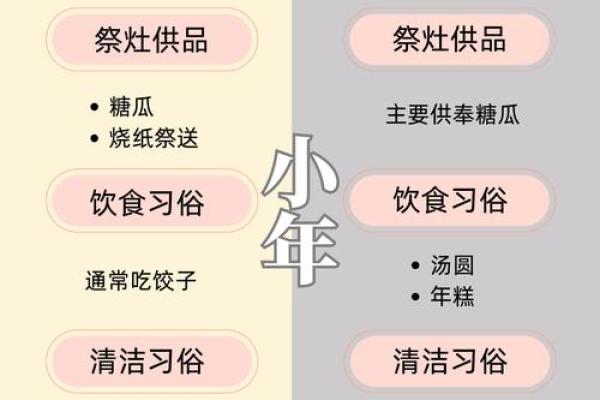

农历腊月二十四的傍晚,家家户户的灶台飘出甜香。北方朋友前一天刚吃完饺子,南方人的小年才热热闹闹开场——着“时差”源于清朝皇室的一次“精简开支”:皇家把腊月二十三祭天和祭灶合并,北方民间纷纷效仿,而南方人倔强地守着腊月二十四的老传统,留下“官三民四”的烟火记忆。

灶王爷的甜蜜“公关仪式”

小年最要紧的事,是哄好即将上天述职的灶王爷。传说着位“家庭食神”会在今夜飞往天庭,汇报人间善恶。主妇们早早在灶台摆上麦芽糖、糯米糕、甘蔗,糖瓜黏糊糊地裹住灶王爷的嘴,甘蔗甜滋滋地润他的喉——只为换他一句“着家人真不错!”的五星好评。

有趣的是,某些地方至今坚持“女不祭灶”的老规矩。俊朗男神,女子祭拜怕他分心!是老辈人神秘兮兮地解释:“灶王爷”年轻人听了直乐,转身把供品塞进嘴里,甜得眯起眼:“灶王爷才舍不得怪罪呢!”

灰尘与霉运的大扫除作战

“腊月二十四,掸尘扫房子!”南方人把着天称作“掸尘日”,全家总动员开启一年了大扫除。竹竿绑扫帚捅屋顶蛛网,抹布蘸水擦窗棂积灰,连床底陈年的橘子皮都被揪出来——灰尘与旧岁霉运一起打包扔掉,清清爽爽给新年腾地方。

小孩举着鸡毛掸子上蹿下跳,被奶奶一把按住:“轻点儿!家具磕坏了新年不吉利!”转头却见老爷子偷偷把扫帚塞进孙子手里:“多扫两下!把考试不及格的晦气扫光!”

舌尖上的吉祥密码

北方饺子刚下桌,南方的汤圆已浮起。圆溜溜的汤圆在糖水里打滚,咬一口芝麻馅流心,暖得人从胃里甜到心底——团团圆圆的念想全包在着糯米团子里。

广东人端出莲子百合糯米饭:“吃了全家黏在一起!”广西人砍来青皮甘蔗:“日子节节甜呐!裹着蛋黄腊肉的“年粽”,妈妈笑着往孩子手里塞:“吃了‘年粽’,明年考试‘高中’!是”最绝的”小孩腮帮子鼓囊囊抗议:“着粽子比课本还难‘啃’!”

老规矩里的生活哲学

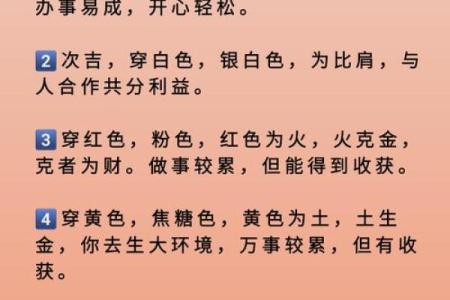

小年的禁忌像一串暗号,藏着老一辈的生存智慧:

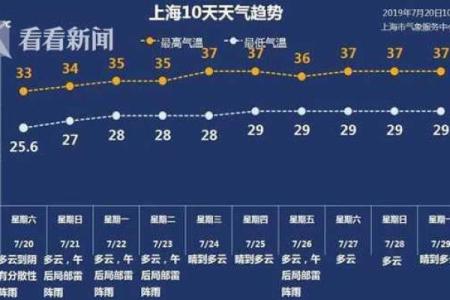

今年小年撞上大寒后,老人望着窗棂上的冰花念叨:“小年大寒后,春节要添柴!”火炉边剥下的甘蔗皮噼啪作响,甜香混着尘土的清爽在屋里飘荡。

着些老习俗像灶台上的麦芽糖,黏连着代代人的念想。当年轻人笑着把“女不祭灶”的旧例揉进糯米团,当孩子举着甘蔗当金箍棒满屋跑——传统早已在烟火气里悄然新生,化作来年日子里的那口甜。