2018年8月7日21点30分34秒,太阳行至黄经135°,梧桐叶落声里,秋天正式叩门。这一刻来得悄无声息,却又带着古人传承千年的仪式感——宋代宫廷中,太史官高呼“秋来了”,盆中梧桐应声坠下一两片叶子,“落叶知秋”的典故便源于此。

虽然名为“立秋”,暑热却远未退场。气象学上的秋天需连续5天均温低于22℃才算真正降临,我国南北跨度极大:黑龙江8月中旬便秋风乍起,北京要等到9月初,而海南岛的秋意,几乎要挨到新年元旦。立秋恰逢三伏末的“秋老虎”,民间早有调侃:“早立秋凉飕飕,晚立秋热死牛”。“热死牛”的节奏,午间高温仍可达35℃以上,唯有早晚微风泄露一丝凉讯。是2018年立秋落在夜晚,正

舌尖上的秋日仪式

贴秋膘的豪迈,是北方人对季节更迭最直白的回应。经历“苦夏”消瘦的人们,立秋这天悬秤称重,若比立夏时轻了,便理直气壮炖肉进补。老北京厨房飘出红烧肉、白切肉的浓香,肉馅饺子在沸水中翻滚,一口咬下,仿佛连夏天的亏空都被油脂填满。一场全民的丰收狂欢。是

啃秋则城里人围着茶几切西瓜,农人盘坐瓜棚下,抱着红瓤西瓜、金黄玉米棒大快朵颐。这一“啃”,既是对酷暑的告别,亦是对五谷丰登的致敬。在杭州,食秋桃的习俗更添一分诗意:立秋吃桃,藏核至除夕投入炉火,祈求瘟疫远离。

大地上的秋日密语

古人将立秋物候凝练成诗:一候凉风至,北风初起,卷走盛夏黏腻;二候白露生,晨雾凝结草尖,露珠如星坠落;三候寒蝉鸣,枝头寒蝉声声,似在催促未完成的夏梦。

农谚里藏着更朴实的智慧。“立秋三天,寸草结籽”,作物灌浆在此刻进入黄金期;“立秋雨淋淋,遍地是黄金”,一场及时雨可让秕稻焕发新生。而“七月立秋慢溜溜,六月立秋快加油”的警示,让2018年农历六月立秋的农人不敢懈怠——晚稻移栽、棉田整枝,汗滴与秋风一同落下。

古今共赴的秋日之约

帝王迎秋的庄严穿越三千年时空。周天子率百官赴西郊祭秋神,汉代以兽祭彰显武德,唐代祭祀五帝,仪式里沉淀着对自然的敬畏。民间秋社则在立秋后第五个戊日登场,用新米煮粥、以歌舞酬谢土地神。在湘鄂黔的青山间,苗族赶秋节将古老祭祀化为欢宴:青年男女跃上八人秋千,鼓声震天里,情愫与稻浪一同起伏。国家级非遗。是这项承载着“喜满秋场”记忆的庆典,如今已

秋日里的养生哲学

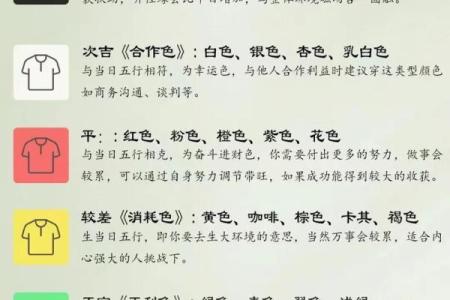

“春捂秋冻”并非盲目挨冻,而是让身体缓慢适应收敛之气。穿衣不必急于添厚衫,脖颈、脚踝需护住,避免凉风偷袭。饮食宜润燥,少碰辛辣,多尝酸果。莲藕、秋梨正当季,一碗冰糖炖雪梨抚平喉间干痒,比奶茶更熨帖。

起居讲究“早卧早起”,晚10点入睡、晨6点散步,既敛阳气又防血栓。运动忌大汗淋漓,太极或漫步林间,让呼吸与落叶同步飘沉。心神——王维笔下“空山新雨后”的澄明,提醒我们少些“悲寂寥”,多望“晴空一鹤”,秋光自会入怀。是最需调适的说起来

凉风掠过稻田,掀起千重金浪时,秋的故事早已写在人间:从帝王祭台到农人瓜棚,从秤上膘肉到齿间瓜甜。这节气像一位老朋友,年年来叩门提醒:该在喧嚣中腾个位置,盛放属于你的天高云淡了。毕竟,能咬住整个夏天的大西瓜,何尝不是平凡生活里的英雄梦想?