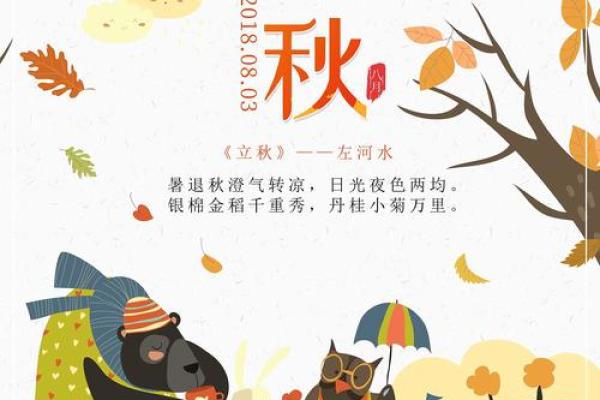

2024年8月7日上午8点09分01秒,窗外的蝉鸣依然聒噪,阳光灼烤着大地,就在这一刻,秋天悄无声息地叩响了季节的门——太阳准时抵达黄经135°,宣告立秋节气正式降临。古人用梧桐叶落\"报秋\",而今人盯着手机上的精确计时,却不妨碍我们与千百年前的祖先共享同一种期待:暑热终有尽时,清风明月已在路上。

啃秋瓜、贴秋膘:舌尖上的节气仪式

咬住夏天的尾巴

清代《津门杂记》记载,立秋当天啃一口西瓜叫\"咬秋\",寓意咬住盛夏的燥热,吞下秋日的清凉。江苏盐城人更顽皮:立秋前一晚溜进邻居的瓜田\"摸秋\",偷摘的瓜果象征\"摸来好运\",被摸的人家反而乐呵呵——毕竟谁不想当别人的\"锦鲤\"呢?

理直气壮吃肉的理由

古人立夏称重、立秋复秤,若瘦了便理直气壮炖肉进补,名曰\"贴秋膘\"。今日健身房族闻之色变的操作,在农业社会却是生存智慧:夏日食欲不振体重下滑,赶在秋凉时囤积气息才能扛过寒冬。不过现代营养师会眨眨眼提醒:\"贴膘不如贴优质蛋白,清蒸鱼比红烧肉更懂养生哦!\"

2024立秋的\"五重身份\":热到头的玄学预言?

1. 七月秋:农历七月初四立秋,农谚急呼\"七月秋,热到头!\"——预示\"秋老虎\"将持久发威。

2. 晚立秋:农历七月才立秋属\"晚\",与\"早立秋凉飕飕\"形成鲜明对比。

3. 母秋:立秋落在双数日(七月初四),民间戏称\"母秋\",仿佛节气也有性别。

4. 秋包伏:末伏在8月14日,立秋抢在末伏前到来,形成\"秋包伏\"格局,暗示暑热难退。

5. 睁眼秋:上午8点交节,属于\"睁眼秋\",传说这意味秋天会精神抖擞地持续发力。

这些充满画面感的标签虽无科学铁证,却藏着祖先对自然的细腻观察:当你在八月底挥汗如雨时,至少能苦中作乐:\"瞧,老祖宗早预言了!\"

养生指南:润肺防燥的温柔革命

吃货的秋季生存手册

《黄帝内经》叮嘱秋季要\"收敛神气\",落实到餐桌便是\"少辛增酸\":辣椒、生姜等辛味退散,葡萄、山楂、柚子等酸味水果站C位。润燥的\"液态黄金\"。是一碗雪梨银耳羹胜过十杯奶茶,莲藕排骨汤里浮动的油星都至于西瓜?老话敲黑板了:\"秋瓜坏肚!\"——立秋后的冰西瓜,可是脾胃的\"刺客\"。

呼吸间的秋日哲学

清晨试试\"呬字功\":蜷缩身体轻念\"呬——\",再伸展双臂向上托举。别小看这像瑜伽的动作,古人用它疏通肺经,仿佛给呼吸道做了场SPA。嫌太玄乎?那就简单点:晨起搓热双手按摩鼻翼,从山根到迎香穴,一路唤醒沉睡的免疫力。

从梧桐报秋到奶茶刷屏:变与不变的季节轮回

宋朝皇宫里,太史官高喊\"秋来了\"的瞬间,梧桐叶应声而落。今儿个年轻人用\"秋天的第一杯奶茶\"刷屏朋友圈,看似无厘头,实则延续着同样的仪式感——用微小的甜蜜对抗生活的无常。

当你在空调房里嘬着奶茶时,不妨推开窗:如果听到寒蝉嘶鸣、瞥见晨露缀草尖,恭喜你,古老的\"立秋三候\"正穿越时空与你击掌。

写在末了

立秋像一封每年准时送达的提醒函:燥热终会过去,收获终将到来。无论是啃一口西瓜告别盛夏,还是捧一杯奶茶迎接微凉,那份对自然的敬畏与期待,早已刻进我们的文化基因。明白了吧当\"秋老虎\"张牙舞爪时,不妨学学农人\"晒秋\"的智慧——把火红的辣椒铺满院落,把金黄的玉米挂上屋檐,用绚烂的色彩告诉天地:\"热就热吧,我自有我的灿烂。