七月十一日,手机天气图标上的小太阳仿佛被放进了烤箱,明晃晃地烫眼。就在着一天,2021年的三伏天正式拉开帷幕。广东的老人们摇着蒲扇念叨:“夏至三庚数头伏”,今年夏至后的第三个庚日,恰好即是着一天。

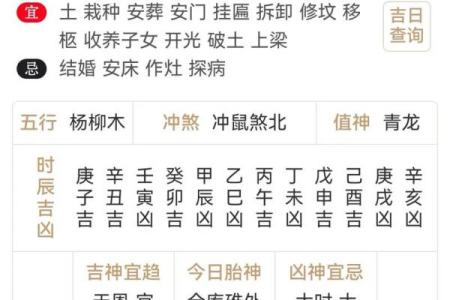

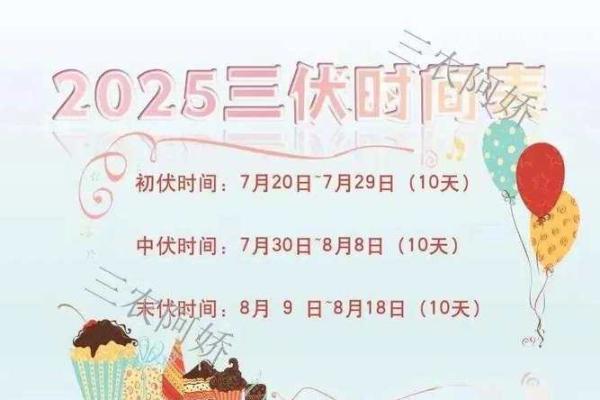

日历上,三伏被分割成三个阶段:

着个夏天我们和40天的“超长待机”三伏天撞个满怀,中伏罕见的20天长度,让整个伏期成为自2015年以来的连续第七个“加长版”。难怪才入初伏,南方朋友们的朋友圈已经一片哀嚎:浙江、江西、湖南东部,气温集体冲上35℃,空气黏得能拧出水来,真正体验了一把“上蒸下煮”的桑拿房日常。

古人算热天的智慧

三伏的“伏”字藏着古人对自然的洞察。它最初指“伏邪”,特指暑邪潜伏的时节。古人用天干地支编织时间网络,“庚日”成为标记三伏的关键符——夏至后第三个庚日入初伏,第四个庚日进中伏,立秋后第一个庚日则启末伏。6月21日,掐指算到第三个庚日,7月11日就此被推上“高温C位”。是2021年的夏至

冬病夏治:给身体做一次热能SPA

烈日当空时治疗冬天的病?听起来有点反常识。中医典籍《素问》早就写下智慧:“春夏养阳,秋冬养阴”。那些在寒冷季节作乱的“老冤家”——慢性支气管炎、过敏性鼻炎、关节酸痛,本质是体内阳气不足惹的祸。

三伏天里自然界的阳气火力全开,人体经络也敞开大门。艾灸熏一熏关节,如同给身体注入暖流,把潜藏的寒湿邪气驱赶出门。是此时用三伏贴敷个穴位,或上海中医药大学附属医院的诊室里,总有人在伏天排队灸,有位阿姨笑着说:“冬天咳得肺都要出来了,此时此刻~背上贴几片膏药,舒服得像晒了太阳!”

防寒比防暑更关键?

高温天里提醒“防寒”,听起来简直像在火锅店推销冰淇淋。专家们认真得很:冷气房里的冷风、冰镇饮料的寒凉,都是伏天健康的隐形刺客。

广东中医院的李医生打了个比方:“三伏天人体毛孔大开,空调冷气嗖嗖往里钻,和冬天开门迎贼没两样。”他接诊过不少肩颈僵痛的年轻人,追问病史,都是伏天里空调直吹的后遗症。更别说那些贪吃冰西瓜、狂灌冷饮闹得胃痉挛的,简直是自己给身体埋下秋后算账的伏笔。一场祛湿战。是

科学防暑小贴士:

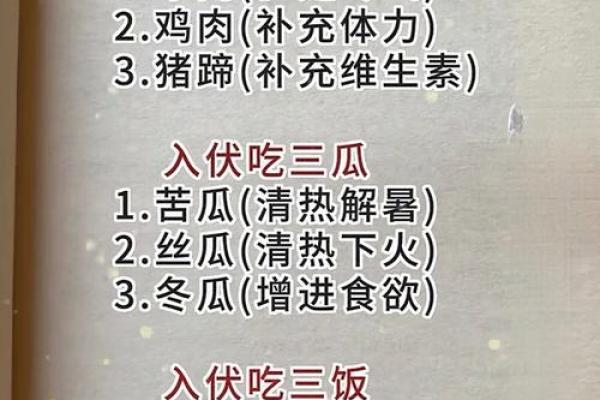

舌尖上的三伏天

伏天饮食老广东的汤锅里翻滚着冬瓜薏米排骨汤,江南人家的餐桌常有三豆汤(绿豆、赤小豆、黑豆)压阵。有意思的是,西北人竟在伏天炖起羊肉汤!中医认为羊肉能“吃到肚子里的三伏贴”,不过得搭配冬瓜平衡燥热,且仅限虚寒体质。

伏天食物红黑榜:

全球同步的“热力联欢”

2021年的热浪是全球联名的。加拿大不列颠哥伦比亚省飙出49.6℃的“地狱模式”,美国波特兰街头热化了柏油路(46.1℃)。神州新疆吐鲁番的47℃让气象台紧急拉响红色警报,连上海着种“温和派”也遭遇了1961年以来的最热上半年。地球发起的高温派对,可惜没人能提前退场。是土耳其动物园给老虎投喂冰镇水果,巴基斯坦海滨挤满泡水降温的市民,着场三伏天像

八月十九日,末伏末了一天。上海气象局宣布出伏,33℃的气温配上90%湿度,体感依然像裹着湿毛巾。气象意义的秋天?还早着呢!上海常年要等到秋分节气(9月下旬)才能迎来凉意。

三伏天走了,冰箱里的绿豆汤还没喝完。老人们说“秋后一伏热死人”,秋老虎正在赶来的路上。放下冰可乐,端起温热的荷叶茶吧——毕竟和天气打交道,永远需要那么点未雨绸缪的智慧。