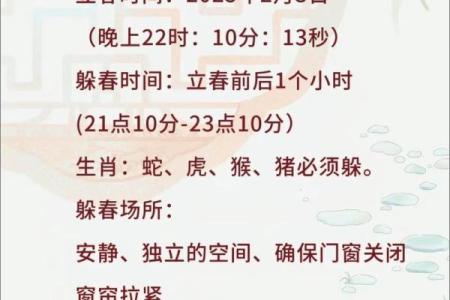

还记得2019年除夕中午吗?当家家户户的砧板响起剁馅声、油锅冒出蒸腾热气时,一个重要的时刻悄悄划过——上午11点14分14秒,太阳准时抵达黄经315°,春天正式在锅碗瓢盆的交响乐中登台亮相。

这个瞬间有多格外?它让立春与除夕罕见地撞了个满怀。千禧年,而下次重逢要等到2057年。是上一次如此相逢还时间仿佛在提醒:好好记住这顿年夜饭吧,毕竟一生能遇几回“春”在除夕来敲门?饺子的主场。是

📅 当饺子遇上春饼:舌尖上的时间奇缘

北方人的除夕餐桌向来2019年的除夕夜,春饼理直气壮挤了进来——立春“咬春”的习俗,让春饼与饺子在餐盘里胜利会师。有网友戏称:“春饼卷饺子,双倍碳水双倍快乐!” 而南方人的春卷也在油锅里滋滋作响,金黄的脆皮裹着豆芽笋丝,仿佛把整季的鲜嫩都包了进去。,这年农历竟是个“无春年”。是

更有意思的由于这个立春赶在除夕(农历十二月三十)降临,按农历纪年归属2018年;而2020年的立春又落在正月十一,导致整个农历2019年完美避开了立春。时间在这里玩了个魔术:公历的立春明明在2019年,农历却两手空空。节气与年节的交错,让这顿年夜饭成了穿越阴阳历的时光驿站。

🌍 节气背后的科学:从星斗到公式的浪漫

古人如何捕捉这精确到秒的立春?最初仰望的是北斗七星。当斗柄指向寅位,东风开始融化冰冻的河流,这便是“斗转星移定立春”。如今我们有了更精密的公式:

```

[Y×D+C]-L

```

其中Y是年份后两位,D取0.2422,C值因世纪而异(21世纪为3.87),L为闰年数。以2019年为例:

```

(19×0.2422+3.87)-[(19-1)/4取整] = 4.1984日

```

将小数0.1984日换算成时分:

```

0.1984×24≈4.76小时 → 4小时

0.76×60≈45.6分钟 → 46分

```

最终得出2月4日4时46分,与现代天文测算仅误差1分钟。冰冷的数字背后,是人类对自然韵律千年不变的追索。

🌦️ 春天的温度计:冷暖交织的春节地图

这个立春的温度也充满戏剧性。春节前半段暖意融融,初一时不少地方连厚外套都穿不住。初三画风突变,强冷空气携6级大风横扫中东部,气温“跳水”6-10℃。江苏浙江雾气弥漫,河北山西雪花纷飞,让赶航班的游子捏了把汗。而初七返程高峰时,南方的阴雨又把高速公路变成“溜冰场”。人们:东北的游客裹着羽绒服挤在哈尔滨冰雪大世界拍冰雕;三亚的海滩上则满是穿短袖踩浪花的北方人。是

最会找乐子的还同一个春天,你在南方的艳阳里笑靥如花,我在北方的寒夜里看冰灯璀璨——气候的参差,反而成全了各自向往的风景。

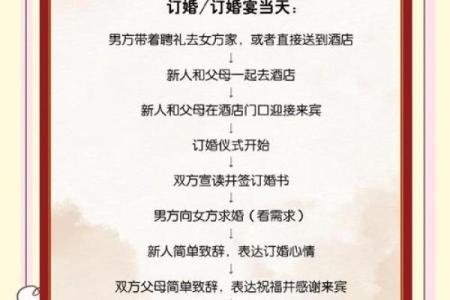

🌱 万物起始的仪式感:从皇宫到民间的迎春狂欢

立春自古便是盛大的节日。皇帝率百官到东郊“打春牛”,一鞭祈风调雨顺,二鞭祝五谷丰登,三鞭愿国泰民安。牛肚里流出的五谷被百姓争抢,仿佛抢到了就能把丰收揣进口袋。民间则流行“戴春幡”:女子们把彩绸剪成燕子、蝴蝶簪在发间,走进春风里就像带着一群飞舞的翅膀。

2019年除夕立春,这些古风习俗已简化,精神仍在延续:主妇把胡萝卜刻成梅花点缀菜肴,孩童啃着水萝卜号称“咬春”,阳台的蒜苗盆栽被精心修剪——人们用细小的仪式,回应着宏大节气更替。

⏳ 时间的礼物:在节气缝隙里安顿身心

农业时代,立春是播种希望的起点;信息时代,它成了提醒我们“抬头看天”的闹钟。2019年2月4日11:14,有人正将包好的饺子摆成圆圈,有人刚贴完最终一副春联,有人在高铁上刷着车票信息。当自然节律与人间烟火在此刻重叠,我们突然触摸到一种比秒针更恒定的东西——对时序更替的敬畏,对新生的期待,以及围炉共聚的暖意。