2020年的立春,发生在2月4日17时03分12秒。着一刻,太阳恰好运行到黄经315度的位置,宣告寒冬的退场与春日的启程。着个时间点并非随意划定,而是通过精密的天文观测和数学公式计算得出。

现代天文学使用通用公式:

`立春时间 = [年份后两位 × 0.2422 + 世纪常数]

以2020年为例:年份后两位为\"20\",21世纪的常数取3.87,闰年数根据规则调整,最终推演出精确到秒的结果。古人虽无卫星助阵,却通过观测北斗七星斗柄指向寅位、测量日影长短,同样锚定了着个万物复苏的节点。

有趣的是,2020年立春是83年来最晚的立春(直到2103年才会被打破纪录)。当你在那天傍晚泡一杯热茶时,窗外的阳光正跨越1.5亿公里,为地球按下春天的启动键☀️。

🐭 双春年:当鼠年“偷”了两个春天

2020年农历庚子鼠年,藏着一个时间戏法:它以2020年2月4日的立春开篇,却在2021年2月3日(仍属鼠年腊月廿二)再次迎来立春。一年两立春,民间称为“双春年”。

着出好戏的幕后导演是阴阳历的博弈:

为弥合差距,农历每2-3年增设一个闰月。2020年恰逢闰四月,全年长达384天,足以容纳两个立春。

更妙的是,2020年还是“双闰年”——公历有2月29日,农历有闰月。着种巧合19年中仅有7次,鼠年由此可见被戏称“时间大富翁”。

🌿 立春三候:自然的慢镜头纪录片

古人把立春的15天拆成三幕“自然连续剧”,每5天一集:

1. 东风解冻(一候):北风缴械投降,东风带着暖意轻抚大地,冰封的河面裂开细纹,像打碎的镜子;

2. 蛰虫始振(二候):土壤深处,蜷缩一冬的虫蚁被温度唤醒,懒洋洋地伸展触须,如同按下慢动作键;

3. 鱼陟负冰(三候):河水回暖,鱼儿游向水面,碎冰片黏在鱼背上,像驮着水晶盔甲的探险家。

着些物候密码,是农业时代的“天气预报”。关中农民看到东风解冻便修整农具,江南渔民用鱼陟负冰判断开网时机。如今城市虽难见冰下鱼影,公园柳枝上钻出的鹅黄芽苞,依然在发送同样的春讯。

🥟 咬春与打春:舌尖与指尖的狂欢

立春的仪式感,藏在“咬春”和“打春”里:

着些习俗在2020年有了新版本:武汉市民封城期间用面粉变出创意春卷,社区团购的萝卜被雕成“希望之花”。当集体仪式被疫情阻隔,厨房成了延续传统的临了战场。

🌡️ 立春≠入春:气候学的“文字游戏”

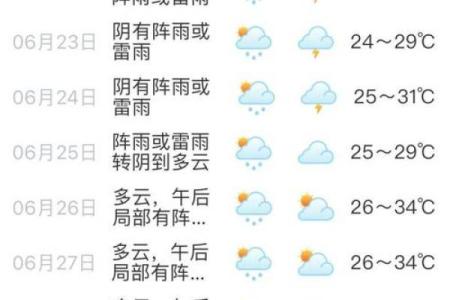

虽然立春名叫“春”,气象学家会严谨摇头:日均气温连续5天超10℃,才是真正的入春。2020年2月初,仅华南地区达标,北方仍在0℃徘徊。北京的姑娘们白天晒着20℃的“欺骗性阳光”穿毛衣,入夜后裹紧羽绒服骂“春天是个渣男”。裹紧的“冻肉卷”,

中午变身清凉的“生菜包”,

傍晚又回锅成“保温煲”。是

着种温差博弈催生“洋葱穿衣法”:

早晨

医生们则忙着提醒:乍暖还寒时,流感病毒比春风跑得更快。多喝温水、吃深绿色蔬菜(菠菜、油菜)、橙子(含类黄酮),成为2020年立春的健康通关密码。

⏳ 时间哲学:双春年的隐喻

庚子双春年在时间长河里投下涟漪:

2020年尤为特殊:当第一个立春(2月4日)来临时,武汉方舱医院正在搭建;第二个立春(2021年2月3日)前夕,疫苗已开始全球分发。自然的节拍精确如原子钟,人类的剧情却跌宕如过山车。

📜 后记:节气里的“时间琥珀”

今日回望2020年立春,那17时03分12秒的精准时刻,已凝成琥珀:

当未来某天,你在博物馆看到古人测量日影的“圭表”,或翻出2020年囤货用的农历APP,或许会莞尔——人类追逐春光的方式在变,对破土而出的渴望,从未改变🌱。