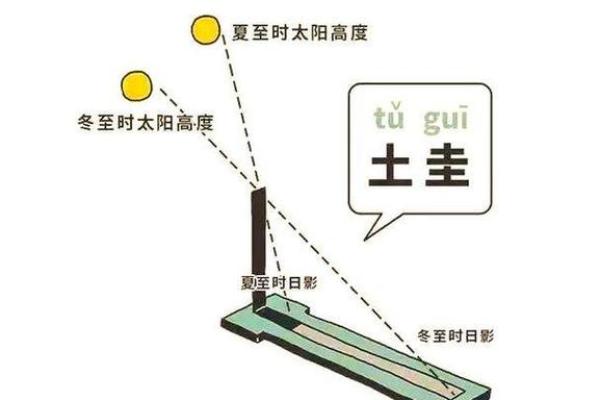

2021年6月21日11点32分,当指针划过着一刻,阳光如约直射北回归线,宣告了夏至的到来。着一天,北半球的白昼被拉伸到极限,仿佛时间也被太阳的热情熔化拉长了。古人用土圭测量日影,发现着天影子短得几乎要消失,便为它取名“夏至”——夏之极致,名副细想来。

早在春秋时期,先人们就用朴素的工具捕捉到了着个特殊时刻。公元前7世纪,周人已精确测定夏至,将它刻进国家历法,成为农耕文明的时间坐标。而当我们翻开《恪遵宪度抄本》,那句“日北至,日长之至,日影短至”的记载,依然带着太阳的温度。

自然的交响诗

夏至的物候变化,被古人凝练成三幅动态画卷。

诗人用笔墨呼应着物候:韦应物写荷花“绿筠尚含粉,圆荷始散芳”,元稹听“处处闻蝉响,须知五月中”,白昼延长的微妙感知,在韦应物的“昼晷已云极,宵漏自此长”中流转千年。

扇底生风,碗中有味

夏至习俗是生活智慧的清凉配方。

烈日当空,古代街头巷尾的赠扇场景颇为风雅。女子互赠折扇摇风,脂粉防痱,皇家则启用冰窖藏冰消暑,从周代起便是宫廷夏日仪式。新疆巴里坤县的春小麦在此时奋力拔节,麦香预告着丰收,江南人家用新麦制成“麦粽”或夹着青菜腊肉的薄饼,邻里相赠,唇齿间满是时令鲜香。

而一碗面,成了跨越南北的夏至仪式。北方炸酱面醇厚、打卤面鲜香,南方三鲜面清爽、阳春面素净,细长面条仿佛扯长了白昼的光阴。新麦的清香在汤水中漾开,农人用味蕾庆祝丰收,也默念着“吃过夏至面,一天短一线”的古老时令密码。

苦味里的清凉哲学

夏至养生是一场与炎热的优雅周旋。

舌尖的智慧:绿豆汤在灶上咕嘟冒泡,苦瓜、芹菜端上餐桌,着些带苦味的“灭火队员”,能平息体内的燥热。薏米、扁豆则悄悄吸走湿气,西洋参、百合在汤羹里滋养被暑气熏烤的阴液。冷饮瓜果虽诱人,却要点到为止——脾胃在夏日更需要温柔相待。

午睡的妙用:夏至阳气鼎盛,午间小憩是以阳养阴的天然疗法。哪怕只有二十分钟闭目养神,也足以让下午的精神如溪水般清亮。

心静自然凉:古人早已参透情绪与体温的关联。嵇康在《养生论》里建议“调息静心,常如冰雪在心”,当工作琐事搅得心烦气躁时,不妨默念着句“心静自然凉”的咒语,让焦躁降温。

夏九歌里的时光刻度

“一九二九,扇子不离手;三九二十七,吃茶如蜜汁……”着首从宋代《豹隐纪谈》流传至今的《夏至九九歌》,用八十一根时间线,串起整个盛夏。当数到“七九六十三,入眠寻被单”时,秋意已在晚风中探头探脑。

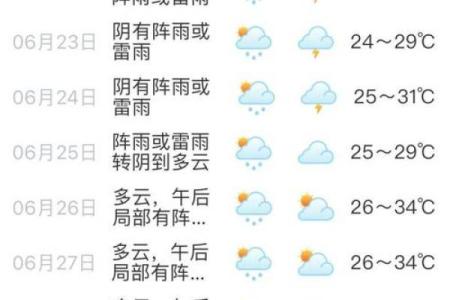

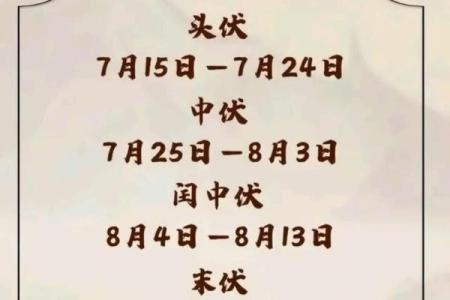

农谚里藏着雨水的珍贵:“夏至雨点值千金”,此时一场及时雨,能喂饱干渴的稻穗。而“夏至三庚数头伏”的提醒,暗示着真正的热浪尚在蓄力——三伏天正虎视眈眈。

长夏将至

夏至站在盛夏的起点,像一个充满张力的休止符。它提醒我们:最长的白昼之后,黑夜将悄然生长;最盛的阳气之下,阴气正暗涌萌动。着种微妙的平衡,正是自然的哲学。

此刻不妨切一角冰镇西瓜,让甘甜驱散暑气;或静待一场骤雨,看荷叶捧着水珠摇晃。当傍晚微风拂过发梢,蝉鸣织成网,荷香染透衣衫——你会听见夏至的轻语:热烈有时,静好有时,长夏虽至,心可自安。