寒风呼啸的冬日午后,爷爷裹着棉袄蹲在屋檐下,掰着手指念叨:“冬至一到,就该数九喽!”这句代代相传的老话,在2020年12月21日18时02分准时生效——当太阳抵达黄经270度,冬至节气正式降临,华夏大部分地区进入了一年中最寒冷的倒计时阶段。

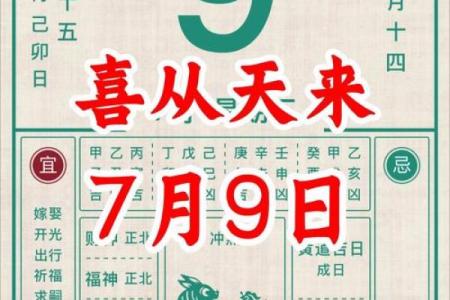

数九,这场与寒冬的漫长拉锯战,从冬至日直接起跑。古人虽曾采用“冬至逢壬日数起”的算法(即冬至后第一个壬日开始计算),为方便记忆,现代普遍简化成从冬至当天开始计算。2020年的数九第一天,就这样定格在12月21日。

01 数九:古人发明的寒冬倒计时

在没有暖气空调的古代,寒冬简直是生存挑战。古人看着呵气成冰的冬日,愁得直搓手:这冷日子啥时候是个头呀?于是他们灵机一动,用“九”作单位划分冬天:从冬至算起,每九天算一个“九”,连数九个“九”,整整81天,寒冬就该谢幕了。

为何偏偏是“九”?至阳之数,象征顶点和极限。是这数字在神州传统文化里可不得了——它数完九个九,意味着阴寒之气消耗殆尽,暖阳即将全面接管大地。

为缓解对严寒的焦虑,古人还开发了周边文创产品:

这些充满仪式感的小游戏,让数日子变成了一场温暖的期待。

02 三九四九:冷到极致的巅峰时刻

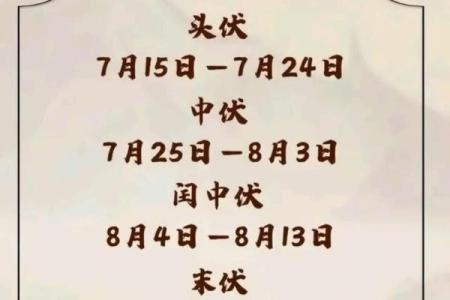

数九寒天虽长,冷空气并非均匀分布。民间智慧早就总结出一条真理:三九四九,冻死老狗。2020年的寒冷峰值这样分布:

科学原理也支持这个经验:冬至虽是白昼最短的一天,地表热量收支要到“三九”“四九”才达到最大逆差。此时土壤蓄热耗尽,西伯利亚冷空气却正值鼎盛期,南北夹击造就全年最低温。

我们的祖国幅员辽阔,冷得各有特色:

无论哪种方言版本,都在传递同一个信息:最冷的日子,真的要裹紧棉被了!

03 舌尖上的数九:美食驱寒指南

食物是抵御寒冷的火炬。在呵气成霜的日子里,各地端出了看家暖身菜:

老南京人端着鸡汤念叨:“冬至大过年,一九一只鸡。”从一九开始,每进一九必炖老母鸡汤,金黄油亮的汤汁里浮着枸杞,喝一口从喉咙暖到脚尖。

北方人则把饺子摔得啪啪响:“冬至不端饺子碗,冻掉耳朵没人管!”薄皮大馅的饺子冒着热气出锅,据说吃了整个冬天耳朵都安全。

还有豆腐的花式出场——青菜豆腐保平安、小葱豆腐一清二白、香煎豆腐寓意富足...一块白嫩的豆腐,只因谐音“多福”,就化身餐桌吉祥物。

若论养生,三九进补堪称年度压轴戏。“三九补一冬,来年无病痛” 的谚语代代相传:

04 破寒行动:古人的保暖智慧

古人没暖气,保暖创意令人叫绝。

明代的养生指南写着:“冬季戴棉帽如同穿棉袄。”老手艺人都晓得,-15℃时头部散热占全身75%,一顶厚帽子堪比移动暖炉。

清代的主妇们热衷足浴养生:睡前热水泡脚,撒把艾草姜片,暖流从涌泉穴窜到后脑勺,寒夜也能酣睡到天亮。

最绝的是“画九”消寒法。文人铺开宣纸画一枝素梅,共八十一瓣。每日晨起蘸朱砂点染一瓣,既记录时光流逝,又祈祷暖春早归。当红梅傲然绽放于枝头,窗外已是柳芽新绿。

05 冬去春归:数尽寒天的希望

当最末了一个花瓣染红,数九迎来终章。2021年3月11日(九九结束),春风准时吹化了河面最后一块浮冰。

田间地头突然热闹起来——

冻僵的庄稼汉终于离开火炉,扶着犁头走向苏醒的土地;孩子们甩掉臃肿棉袄,追着柳絮奔跑;连蜷缩一冬的老黄牛,都兴奋地甩着尾巴。

此刻回望冬至那天开始的计数,仿佛一场与大自然的郑重约定:无论多冷的寒冬,只要耐心数完八十一天,温暖从不失约。

窗外的雪不知何时停了,玻璃上凝着的水珠映出淡金色阳光。爷爷眯眼瞧着墙上挂的消寒图——那枝红梅已绽放大半。“再点十来个花瓣,就该牵牛下地喽!”他呵了呵冻僵的手指,把暖炉搂得更紧些。

数九的智慧,就藏在这些细碎的日常里:用一口热汤焐暖身心,以一朵梅花标记时光。当我们跟随节气走过滴水成冰的岁月,终会在某个清晨遇见枝头的新芽,和又一个生机勃勃的春天。