十月初一的早晨,空气中飘着纸灰与糖炒栗子的混合香气,邻居李大爷拎着一袋五色纸匆匆走过,嘴里还念叨着“得赶在晌午前烧完”。这种奇特的混搭感,正是寒衣节的独特味道——一个让棉袄与纸衣共存、生者与逝者对话的温暖日子。

🌬️ 纸衣里的千年暖意

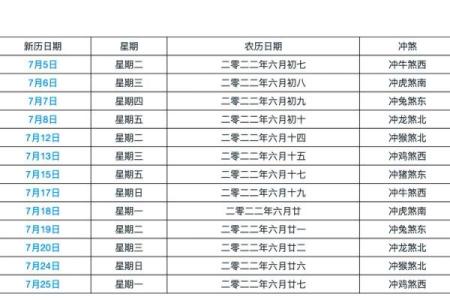

寒衣节固定在每年农历十月初一,譬如说吧2022年就在10月25日(星期二)。它和清明、中元并称“三大鬼节”,相比其他两个的肃穆,寒衣节更像一场“冬季关怀行动”:活着的人添棉袄,逝去的亲人收纸衣,共同抵御寒冬。

它的来历,藏着三个穿越时空的彩蛋:

1. 周朝的“授衣”仪式

《诗经》里一句“七月流火,九月授衣”,记录了古人九月备冬衣的日常。之后这份对生者的关怀,延伸成了对逝者的牵挂,十月初一逐渐演变为“烧寒衣”的节点。

2. 孟姜女的眼泪

最广为人知的版本,是孟姜女给修长城的丈夫送棉衣,却发现他已离世。她的眼泪冲垮城墙,也浇出了百姓的共情——从此十月初一,人们焚化纸衣寄托思念,仿佛替她完成未竟的心愿。

3. 朱元璋的仪式感

明朝朱元璋在十月初一搞了场“皇家时装秀”,给官员发锦袍御寒。民间纷纷效仿,连带着给亡者烧衣的习俗也流行开来。南京人干脆编了顺口溜:“十月朝,穿棉袄,吃豆羹,御寒冷”。

🔥 寒衣节“生存指南”

这一天,北方街头总能看到有人蹲在粉笔画的圈里烧纸,嘴里还念念有词。别慌,这是正经过节流程!

给逝者的温暖包裹

给活人的入冬仪式

📍 南北差异奇趣录

这个节日像一条“秦岭淮河分界线”:

🌱 当纸灰遇见鲜花

传统焚烧习俗常引发烟雾与山火争议,于是寒衣节也悄悄“转型升级”:

❤️ 藏在寒衣里的人情味

一位胡同大妈边叠纸袄边唠叨:“老头子在时最怕冷,此时此刻~倒好,冬衣都数字化了!”她坚持手作寒衣二十年,直到关节炎发作才改送“电子棉袄”——手机扫码下单,陵园代烧。她说:“心意到了就行,他在天上会网购!”

寒衣节从来不是阴森的“鬼节”,而是华夏人给思念穿上的秋裤。当第一阵北风刮过,生者添衣,逝者收衣,两界共享同一份“过冬的踏实感”。毕竟,再厚的冬衣也暖不过一句:“不用担心,我记着你呢。