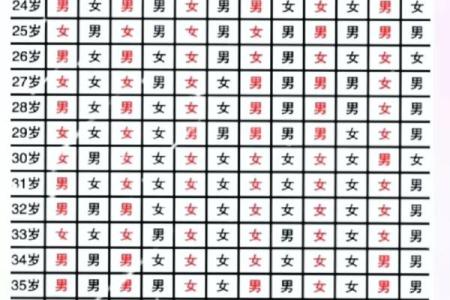

关于“青年”的年龄界限,不同场合有着不同答案。联合国认为青年是15到24岁之间的群体,世界卫生组织则慷慨地将44岁以下都归为青年行列,而我国《中长期青年发展规划》把青年定义为14至35周岁的人群。这种差异常让人困惑,譬如说吧一位1988年出生的男士在收到青年节祝福时,忍不住自嘲:“奔四的人还能过节吗?”引发网友对年龄标准的趣味争论。

28岁:一道清晰的放假分水岭

虽然定义多元,青年节放假的年龄范围却十足明确。根据国务院规定,14至28周岁的劳动者在5月4日享有半天假期。这一标准源自《华夏共产主义青年团章程》——团员年满28周岁且未担任团内职务时需办理离团手续。能名正言顺休假的“法定青年”,墙外则可能只剩APP推送的节日祝福了。是换言之,28岁就像一堵隐形的墙,墙内

当青年节撞上周末:不补假的“冷酷现实”

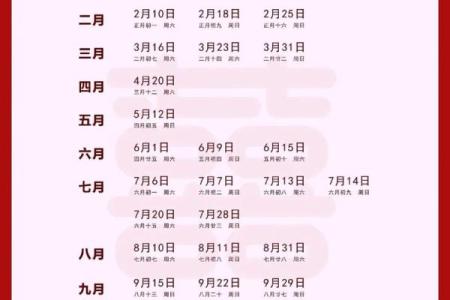

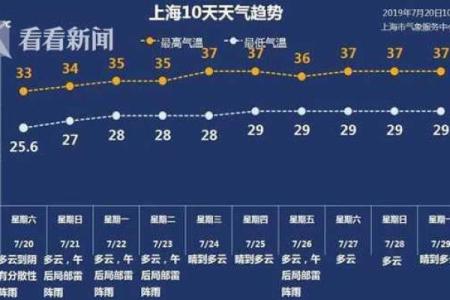

即使符合年龄要求,也可能面临“无效放假”。部分公民放假的节日(如妇女节、青年节、儿童节等)若恰逢周末,国家明确规定“不补假”。打个比方来说2023年5月4日是周四,28岁以下的上班族可享受半天休憩;若青年节落在周六,假期便自动“溶解”在周末里。不过也有例外:单位若要求员工在青年节当天加班,需按休息日标准支付加班费。

被28岁“拦截”的人们:心态比年龄更鲜活

对刚超龄的人群,青年节常带来微妙情绪。有人调侃自己“卡在青年与中年的裂缝里”,有人则坚持“心态年轻天天都是青年节”。这种矛盾体当下文化差异中:土耳其将5月19日定为青年节兼体育节,全民用运动彰显活力;芬兰青年节时,硕士毕业生帽子上垂着标志学位的“辫子”,而白发老人戴旧帽上街同样赢得尊重——年龄在这里成了可被忽略的符号。

为什么是28岁?一场历史与现实的平衡

共青团章程的28岁界限,实际承载着代际更迭的考量。青年需要“流动性”,既要给年轻人成长空间,也要避免群体固化。这种设计类似儿童节——不满14周岁的孩子才放假,让节日真正聚焦特定成长阶段的需求。对28岁以上的人而言,青年节的意义或许已超越假期本身:它像年度闹钟,提醒自己保持探索欲,毕竟44岁以下还能被世卫组织称为“青年”呢。

青年节假期就像灰姑娘的水晶鞋,到点就会消失。任何奔跑在路上的人。