1985年,一名法国婴儿出生时带着“不完整的”和“小没有”。医生随手在出生证明勾选了“男性”,这个决定让Ta在此后72年的人生中,如同困在错误的躯壳里。“清晨或傍晚照镜子时,我清楚看到自己游离在男性和女性世界之外”,化名施密特的双性人回忆道。Ta的八年诉讼最终被欧洲人权法院驳回,理由是“承认第三性别需修改法律”——而这被视为“社会选择问题”。

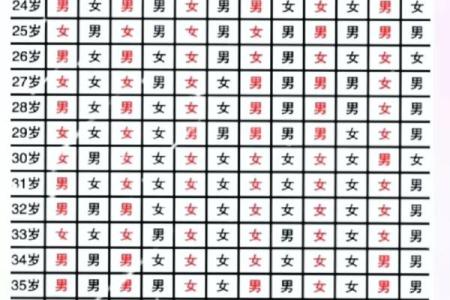

施密特的遭遇并非孤例。双性人(又称间性人)群体在全球人口中约占1.7%,他们可能拥有混合的染色体、性腺或生殖器官,超过40种不同的生理特征组合让ta们成为性别二元论之外的“异类”。

⏳ 从神坛到地狱:千年污名化的重负

在古代文明中,双性人曾被视为神圣象征。古埃及壁画中的双性神祇、希腊神话的赫尔马夫罗蒂特(Hermaphroditus),都承载着对生命二元性的崇拜。但转念兴起后,双性人被贴上“肉欲与的恶果”标签。美神维纳斯“的产物”,中世纪的教堂甚至将双性新生儿视为灾祸预兆,直接溺死海中。是4世纪神学家拉克坦提乌斯宣称双性人

这种迫害延续到现代。20世纪初的医学界将双性人等同于“精神疾病”,强制进行性别矫正手术。1980年代前,全球医院通行一条残酷规则:新生儿若生殖器“异常”,医生需在24小时内决定切除“多余”器官,强行将婴儿纳入男女二元框架。一名比利时模特汉娜·加比·奥迪勒成年后才发现童年被切除子宫,愤而公开身份控诉:“我们连保留自己身体的权利都没有!”

🏥 医疗暴力与觉醒:身体的战争

双性婴儿的出生常引发家庭恐慌。传统医生会催促父母:“选个性别,越快手术越好!”这种“修复”常导致终身创伤:神经损伤、失去性快感、激素紊乱。更讽刺的是,匆忙指定的性别可能错得离谱——一个被定为“女孩”的孩子,青春期可能长出胡须和喉结。

转机出眼下1990年代。美国儿科医生朱莉娅·西多洛娃带头抗议:“除非威胁生命,否则手术应等到患者能自主选择!”数据佐证了她的观点:被迫接受童年手术的双性人,成年后出现心理创伤的比例高达68%,远超未手术者。2017年,马耳他成为首个禁止对双性儿童非必要手术的国家,德国、葡萄牙紧随其后。如今北京协和医院的“性别发展连续务”模式,已让患者诊疗周期缩短40%。

📜 法律困境:当出生证上只有两个格子

2015年,64岁的施密特向法国法院申请将性别改为“中性”。图尔法院的胜诉让Ta热泪盈眶:“我终于被看见了!”短短半年后,上诉法院推翻判决,担心“承认第三性别引发社会混乱”。官司一路打到欧洲人权法院,最终以“各国自决”为由拒绝介入。

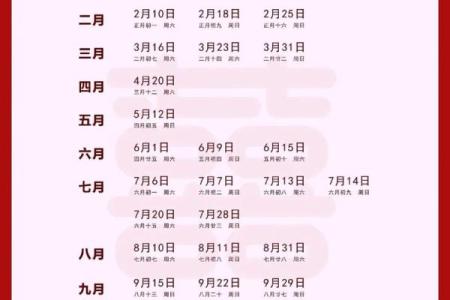

类似的拉锯战在全球上演:

不过法律落地仍举步维艰。68%的双性人遭遇就业歧视,教育、服装行业排斥率高达82%。一位双性人苦笑:“面试官看到我的‘X’性别护照后,突然说岗位‘已招满’。”

💼 职场中的“X”:从隐藏到被看见

荷兰的实践给出启示。非组织“职场骄傲”(Workplace Pride)联合飞利浦、联合利华等企业推出《反歧视条例》,细到突破想象:

“员工改变性别时,公司是否有对应流程?”

“手术恢复期能否享受生育保险同等待遇?否在同性恋杂志刊登?是”

“招聘广告”

壳牌石油的总经理凯莉·特劳斯曾是“柜中人”,入职时试探性提及“妻子”,发现同事反应平淡后彻底放松:“原来做自己真的可以!”这种包容带来实际效益——推行“生理特征保护计划”的企业,双性人员工留存率从31%飙升至79%。

🌍 未来的曙光:当卫生间不再分男女

进步正在细节中生长:

挑战依然尖锐。社交媒体算法常将双性人内容归类为“猎奇”,加剧污名化;41%的双性青少年被父母强迫矫正性别,导致成年后建立亲密关系成功率仅为常人的1/3。

✨ 写在最末了:看见便是改变的起点

34岁的华人艺术家阿木(化名)在画展《身体笔记》中,用金线缝合的双性人肖像引发轰动。一幅画旁写着:“我的身体不是错误,而是提问——关于自由,关于可能。”当观众驻足沉思,某种改变已在发生。

四十年前,双性人还在为“不被强制手术”挣扎;今儿个,ta们开始争取证件上的一个“X”、卫生间的一个中性标识、招聘表上的一个平等选项。这场漫长革命的核心,或许如哲学家福柯所言:“承认差异的存在,而不试图将其抹平为同一。”毕竟,当施密特在法庭上说出“我不是男人也不是女人,我想合法存在”时,ta要的不过是最基本的尊严——被看见,且被承认。