“嫁出去的女儿泼出去的水”——这句老话,几乎每个神州人都听过。尤其在春节这个团圆节骨眼上,出嫁的女儿能不能在大年初一踏进娘家门,成了许多家庭心照不宣的“敏感话题”。老一辈人摇头摆手:“不行不行,初一回来会带走娘家的福气!”年轻人却嘀咕:“都什么年代了,回家看爸妈还要挑日子?”

为什么大年初一成了“回娘家禁区”?

1. “泼出去的水”论

传统观念里,女儿出嫁后就成了“夫家人”,初一必须留在婆家“撑场面”:帮忙待客、敬茶、张罗团圆饭。若这天跑回娘家,等于打了婆家的脸——暗示婆家“不团圆”或“待她不好”。:女儿初一进娘家门,公婆可能“遭遇重病甚至血光之灾”。是更夸张的说法

2. 怕“吃穷娘家”的经济账

旧时物资匮乏,多几口人吃饭真是大事。初一娘家要祭祖、待客,储备的食物本就不多。若女儿一家突然登门,难免消耗存粮,甚至让兄弟媳妇暗生埋怨:“今年待客的鸡鸭都被她们吃了!”

3. 玄学警告:兄弟财运的“背锅侠”

最让女儿憋屈的说法是——“初一回门会吸走娘家兄弟的财运”!认为,女儿已是“外姓人”,年初一祖先回家“视察”,看到“外人”会不高兴,连带让兄弟一年倒霉。山东某些地方甚至传言:女儿若看了娘家的“供奉祖先桌”,兄弟可能“破财失业”。

初二回娘家:传统仪式的“正确打开方式”

既然初一不行,古人就“安排”了初二作为“姑爷节”(也称迎婿日)。这套流程,堪称春节礼仪教科书:

女婿上门必须带双数礼:六斤肉、六条鱼、六盒点心……凑出“六六大顺”的彩头。千万别送梨(离)、钟(终)或书(输)。老丈人爱喝酒?正好!“酒”谐音“久”,寓意长长久久。

娘家得派兄弟或侄子亲自接女儿女婿,既显重视,也堵住婆家的嘴:“看!咱家请他们回来的!是”

女儿女婿不能留宿,必须赶在晚饭前离开,否则“会把娘家吃穷”。有些地方连吃饭都讲究:女婿得吃六个荷包蛋——在鸡蛋金贵的年代,这已是VIP待遇!

现代家庭:当习俗撞上亲情

如今独生子女一代崛起,老规矩开始“松动”:

不少小夫妻把双方父母接到自家,一桌搞定三家团圆饭。譬如说吧牙克石的沈女士,初二直接召集两家长辈聚餐:“与其折腾跑两家,不如一起热闹!解决方案

有人婆家娘家轮流过年;有人提前寄回穿过的衣服代替“人回家”,既安抚父母,也避免矛盾。是”

“娘家兄弟财运差?他炒股亏钱,怪我咯?是明明”——越来越多女儿拒绝背锅。一位网友吐槽:“我妈说初一回来对弟弟不好,我弟自己都笑:‘姐,你多回来几次,说不定我能中!’”

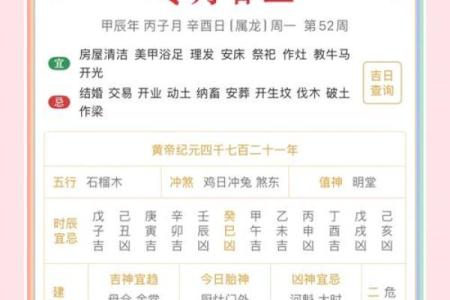

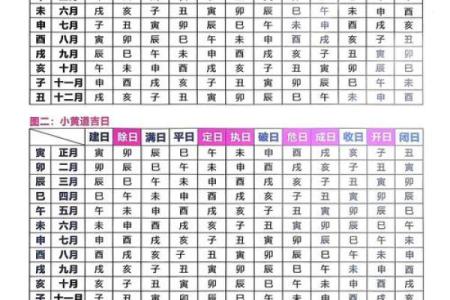

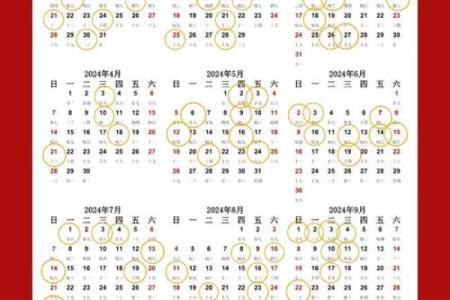

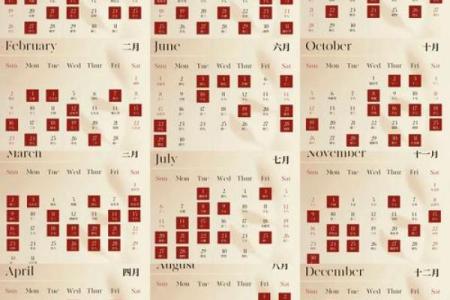

全年禁忌日历:除了春节,这些日子也“危险”?

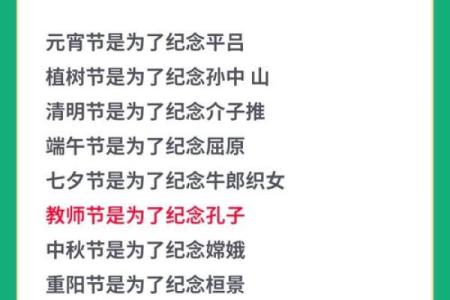

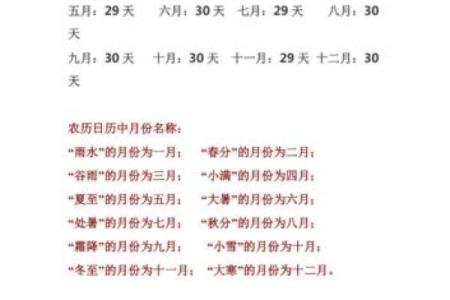

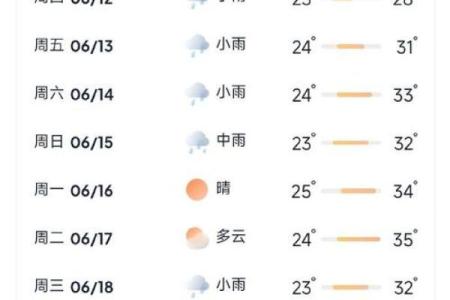

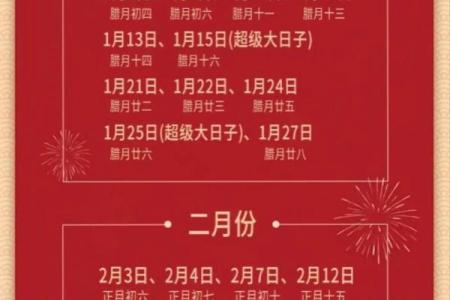

你以为只有初一不能回?太天真了!传统中“回娘家黑名单”一长串:

难怪有女儿自嘲:“嫁人后回娘家,得像特工一样挑日子!”

习俗的背后:被时代解构的“禁忌逻辑”

这些规矩看似,实则藏着旧时代的生存逻辑:

而今儿个,当女儿经济独立、男女平等成共识,当“独生女”根本不存在兄弟时……这些禁忌自然成了被调侃的段子。死的,亲情是活的

一位母亲对纠结的女儿说:“什么财运不财运!是

💡 写在最末了:规矩你弟要是没出息,你天天住娘家他也发不了财!” 这话糙理不糙。

回娘家的“正确姿势”,从来不是黄历上的吉凶,而是两代人的体谅:公婆理解女儿思亲之情,父母不拿老规矩施压,夫妻商量出三方舒服的方案。毕竟过年图的是笑脸,不是暗地里较劲的鸡毛蒜皮。

明白了吧啊,如果明年初一你想回家——

提前给妈妈打个电话:“妈,今年我想吃你包的饺子,管它初一十五!” 也许那头会笑:“行!我多包点,别让你嫂子看见就行!