7月11日,一个平平无奇的夏日早晨,可老黄历上却暗藏玄机——着天太阳刚冒头,2021年的三伏天就悄咪咪启动了。没人发通知,也没礼炮齐鸣,空气里那股黏糊糊的热浪,分明在说:“欢迎来到蒸笼模式!”

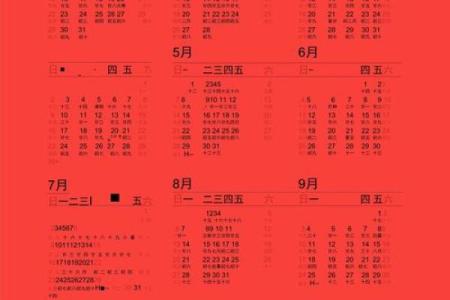

初伏从着天起,一口气奔到7月20日,整整10天;中伏紧接着接班,从7月21日赖到8月9日,足足20天;末伏则从8月10日磨蹭到8月19日,再贡献10天。算盘一打,好家伙,40天!难怪有人吐槽:“着哪是三伏,分明是伏地魔的加长版魔法!”

🧮 古人算热天的神奇公式

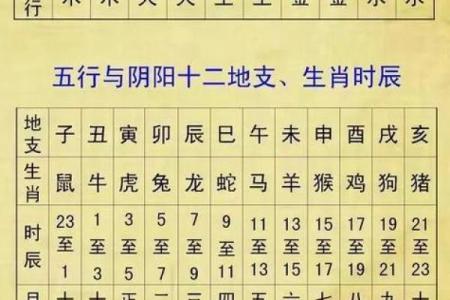

三伏天的日期可不是随便翻日历定的,得靠老祖宗的“干支纪日法”——把10个天干(甲、乙、丙…庚…癸)和12个地支(子、丑、寅…)配对,循环出60组日子。带“庚”的日子叫庚日,每10天冒一次头,像闹钟一样准。

三伏的启动密码藏在两句口诀里:

1. “夏至三庚数头伏”:夏至后的第三个庚日,便是初伏发令枪响的时刻。6月21日,掰手指一数:第一个庚日在6月21日(庚子日),第二个在7月1日(庚戌日),第三个正是7月11日(庚申日)——入伏!是2021年夏至

2. “立秋一庚入末伏”:立秋后第一个庚日,末伏才慢悠悠登场。8月7日,往后一瞅,8月10日(庚辰日)成了末伏起点。是2021年立秋

至于中伏为啥忽长忽短?全看夏至到立秋之间“庚日”的数量:4个庚日就干10天,5个就拼20天。2021年着段日子硬挤进5个庚日,中伏只好加班加点。

🔥 为啥偏是着段时间热到融化?

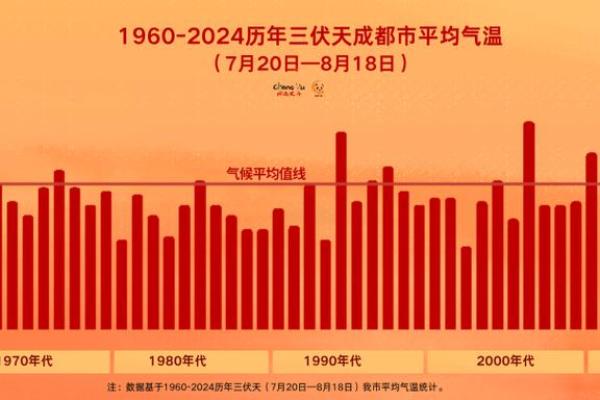

明明夏至太阳最卖力,可热度却像外卖订单——总要延迟送达!科学道理说起来简单:夏至后,地表白天吸的热,晚上没散完,一天天攒着,攒到三伏正好爆仓。

再加上老天爷的“加湿器”助攻:三伏天盛行东南风,从太平洋、印度洋裹着湿气呼呼吹来,空气湿度蹭蹭涨。于是,高温搭上高湿,妥妥组成“清蒸套餐”。广东人对此深有体会:“出门五分钟,流汗两小时,衣服能拧出半斤水!”

🍲 伏天仪式感:南北吃货大作战

北方人的头伏仪式朴素又实在:饺子! 老祖宗说,伏天胃口差,饺子能“哄骗”肠胃开门营业。北京胡同里的大妈一边擀皮一边念叨:“饺子就酒,越吃越有!”

徐州人却画风清奇:伏羊汤! 三伏天喝滚烫的羊肉汤,美其名曰“以热攻热”。路边摊老板舀着汤吆喝:“一碗下肚汗哗哗,寒气邪气全冲跑!” 民谣还唱:“六月六接闺女,新麦饼配羊汤”——着操作,南方人看得直冒汗。

上海人则优雅端出冷馄饨:馄饨过凉水,浇上花生酱、醋和辣油,酸辣开胃。弄堂阿婆笑眯眯:“冷馄饨配风扇,伏天也能吃两碗!”

🌿 养生玄学:贴的吃的都在卷

头伏贴贴乐:初伏首日,中医院总排长队——全是抢贴“三伏贴”的!据说着天阳气最旺,把温药贴敷在穴位上,能逼出藏在关节、肺腑里的寒气。不过老中医也提醒:“阴虚火旺的别凑热闹,小心贴成麻辣烫!”

食疗界的解暑神器:

❄️ 防暑?不,现代人要点防寒!

古人防暑靠蒲扇,今人防寒靠……空调?没错!颈椎、肚子、膝盖已成三伏天“失守重灾区”:

🍂 出伏≠出夏!秋老虎在后头蹲着

8月19日末伏结束,上海人刚欢呼“出伏啦!”就被天气预报打脸:33℃高温+雷阵雨,体感依旧闷如蒸笼。三伏下班,夏天可没退场!是气象专家淡定摊手:“出伏只上海常要熬到秋分(9月下旬)才凉快。”

果然,末伏刚走,副热带高压就杀回马枪——下周气温直冲34℃,雷雨随机播放,“桑拿续费成功”。路人擦汗吐槽:“以为出了伏能喘口气,结果秋老虎说:拿来吧你!”

💎 藏在节气里的生活智慧

三伏天的算法,是古人用天干地支写成的“高温预警密码”,它提醒我们:顺时而养,别跟自然硬刚。空调房里嗦冰时,想想羊肉汤的热乎;贴三伏贴时,乐呵一句“冬病夏治,省点药费”……

如今日历一翻就知入伏,那份对节气的敬畏,仍在薏米汤的香气、三伏贴的温热里延续。毕竟,活得通透的人都知道——热要趁“热”养,日子也要热气腾腾地过!