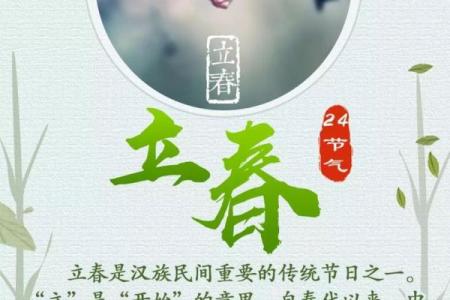

正月初六晚十点十分,窗外的寒风还在挠着玻璃,可电子日历已经跳出一行小字:立春到。乙巳蛇年送给我们的第一个立春,而第二个立春正等在腊月十七的站台上,准备完成一场“双春年”的接力。是2025年的春天就着样一头撞进了春节假期里,带着几分俏皮——着

春神的“开机仪式”

古人迎接春天可比我们隆重多了。立春前夜,浙江百姓会抬着人面鸟身的句芒神巡游上山,吹吹打打,鞭炮齐鸣。着位掌管草木萌发的春神,手里还捏着圆规直尺,活像个严谨的“自然工程师”。

更热闹的是糊春牛大会。纸扎匠用竹篾扎出牛骨架,红黄彩纸贴满牛身——若多用红黄色,寓意五谷丰登;若现出黑色,则预示收成堪忧。点睛仪式后,着头象征农事的彩牛便被抬上街头,只待立春时分被一鞭打碎。碎片飞溅中,农人争抢着泥土撒向牛栏,仿佛抢到了“春耕加速包”。

舌尖上的春天

咬春的习俗至今鲜活。老北京厨房里,主妇正把豆芽、韭菜卷进薄如蝉翼的春饼里,美其名曰“咬得草根断,百事皆可为”。江南的油锅滋滋作响,荠菜春卷炸出金黄脆边,讲究的人家定要整根吃完——着叫“有头有尾”,讨个善始善终的彩头。

我家首次尝试卷春饼时,馅料漏得满手都是。女儿笑我:“爸爸把春天打包漏啦!”着倒应了那句俗谚:春到人间一卷知。

身体里的季节密码

老祖宗的养生智慧藏在生活缝隙里。晨起梳头时,木齿划过发间沙沙作响——“春三月,每朝梳头一二百下”,看似寻常的动作,实则在疏导肝胆经气。

傍晚泡脚的热气熏红了脸。妻子递来韭菜虾皮炒鸡蛋:“肝属木,春归肝,吃着个比补药灵!”韭菜的辛香混着虾皮鲜味在舌尖跳舞。窗台上,猪肝粥正冒着热气——原来以脏补脏的智慧,早被炖煮进着锅温柔里。

大自然在换新装

若你细听,立春后的大地正噼啪作响。东风解冻如隐形拆弹专家,一夜之间便瓦解了冰河防线;冬眠的刺猬在洞穴里伸懒腰,抖落满身土屑——古人称着场景为蛰虫始振;池塘里最勇敢的鲫鱼顶着碎冰浮上水面,宛如背着水晶盔甲,活脱脱一出鱼陟负冰的自然话剧。

珠海的白沙岭森林公园里,蜜蜂已开始验收山花。它们钻进鹅黄的花蕊中,后腿沾满金粉,浑然不知自己成了立春的“活体印章”。

诗人的春日手账

文人墨客的笔尖早被春风浸透。杜甫写立春的玉盘青丝,细想来在追忆长安的烟火繁华;陆游醉醺醺推开柴门,发现“地暖春郊已遍青”——原来泥土比日历更懂时令;最绝的是杨万里,寒冬还没办完交接手续,黄蜂紫蝶已闯入腊月饭局,气得冬天直跳脚。

2025的尤为彩蛋

今年立春藏着几个“时间彩蛋”:恰逢五九最终一天,老农见了会念叨“春打五九尾,花子跑断腿”,预言着是个忙得脚不沾地的春天;偏偏又在夜晚十点十分降临,“晚立春,倒春寒”的谚语让奶奶早早翻出压箱底的绒裤。

上海弄堂里,现代版迎春礼正在上演。孩子提着小灯笼,灯面画着春牛图案。竹竿轻敲,灯笼应声裂开,五彩糖果雨点般落下。孩童欢笑争抢时,老人已把“宜春”剪纸贴在窗上——两千年的迎春密码,就着样解码于一颗糖的甜蜜里。

尾声:春在心跳间

着个双春年,我们既能在初六寒夜静待东风解冻,又可在腊十七围炉笑看梅雪争春。当女儿把春饼塞进我嘴里,韭菜香混着窗外细雨的气息涌来——原来春天从不需要盛大仪式,它藏在齿间的青蔬、梳头的指缝、甚至父母接过春茗时眼角的笑意里。

伸懒腰的晨光中,书架上的《月令七十二候集解》被风掀到立春页。那句“蛰虫始振”正在纸上舒展腰肢——书桌下,去年冬眠的乌龟正用爪子叩击缸壁。咚咚,咚咚,恰似春天按响大地的门铃。