小时候,我最盼过年。奶奶总在除夕夜变魔术似的掏出一顶虎头帽,红布金线,两颗圆溜溜的虎眼瞪得像铜铃,额头上绣着歪歪扭扭的“王”字。她一边往我头上扣,一边念叨:“小虎崽戴虎帽,妖魔鬼怪全吓跑!”之后才知道,这毛茸茸的“护身符”,竟是从唐朝就传下来的宝贝——西安一座唐墓里,还挖出过戴着虎头帽的陶俑娃娃呢。

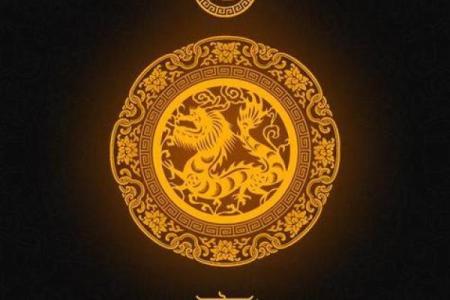

虎年春节的“虎”,可不止在帽子上撒欢。

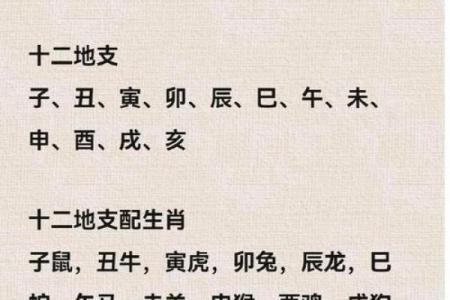

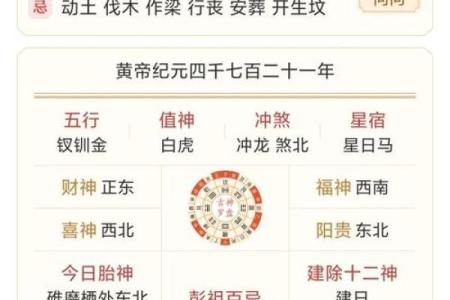

虎年从哪儿来?玉帝的“换岗大戏”

古人说虎年有四百多轮了,最早的属象名单里可没老虎。传说玉帝嫌弃狮子太凶残,决定撤职换人。天宫里谁最威猛?殿前卫士老虎啊!这位“虎侍卫”师从猫师傅,十八般武艺样样精通,连神仙都打不过它。

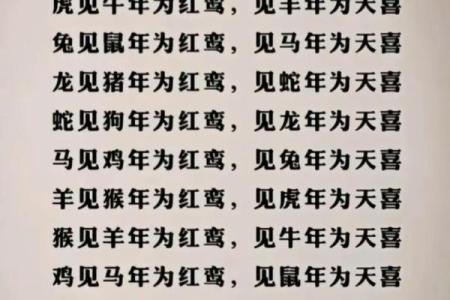

可老虎刚升职,人间妖兽就集体造反。玉帝急派老虎下凡镇妖,只见它左扑右咬,连胜四方,打得群兽跪地喊“大王”。从此,狮子的生肖属相属相位换成了虎,人间也多了位“保安队长”。至今陕西华县结婚还挂“老虎馍”——舅舅蒸一对老虎馒头,红绳捆着挂新娘脖子上,进门后夫妻分吃。公老虎馍绣“王”字,寓意“爷们当家”;母老虎馍绣飞鸟,象征“比翼双飞”,脖子上还趴只小老虎,分明在催生:“早生贵子呀!”

春节变“虎戏台”:民俗里的虎威

虎年一到,家家户户都成了“虎周边”展览馆。

周代人就在门上画虎镇宅。东汉《搜神记》记载:除夕夜挂虎图、点虎灯,妖怪见了连夜逃跑。福建人更绝——挂《五福图》,五只老虎围聚宝盆转悠(虎谐音“福”),寓意长寿富贵、平安吉祥全到碗里来。清代的漳州年画上,老虎叼着铜钱扭腰摆臀,尾巴翘成问号,直勾勾盯着聚宝盆里的金元宝,仿佛在说:“招财?我专业!”

虎头帽一戴,熊孩子秒变“镇宅神兽”。唐代的虎头帽襁褓陶俑,证明这习俗少说热闹了上千年。旧时母亲们还绣虎头鞋,鞋头“王”字霸气侧漏,盼孩子“脚踩妖邪,虎虎生风”。五月“毒月”易生病?别怕!穿上绣着蝎子蜈蚣的虎肚兜——正中央老虎怒目圆睁,毒虫们当场吓破胆。

山西、陕西人过年捏“老虎礼馍”:面团搓成小老虎、小鱼,祭祖或送亲友,念叨“虎护家宅,年年有余”。江浙人则扎“老虎柏子花”,柏叶配绿绒布老虎,再挂几只“子孙虎”,暗戳戳祝福:“多子多福,虎娃满堂!”

虎气冲天:刻进骨子里的精神图腾

虎在中华文化里,妥妥是“力量代言人”。《周易》说“风从虎”,龙飞天,虎撼地,龙虎合体妥妥的吉祥顶配。古人夸猛将“气吞万里如虎”,赞地盘“虎踞龙盘”,连中医针灸都叫“龙虎针法”。

革命年代,徐海东大将身中十七伤,毛主席赞他“满身虎气”;抗战时美国“飞虎队”冒险穿越驼峰航线,虎威震敌胆。改革开放后,东莞、顺德等地勇当先锋,闯出“广东四小虎”威名——虎精神,早融进了国人逆流而上的骨血里。

少数民族的“虎啸山河”

彝族直接自称“虎族”,历法从虎日开始,孩子起名“虎生”“虎妹”,云南一些地方还过“老虎节”:正月初八到十五,男女老少扮虎神跳虎舞,锣鼓震天驱邪祟。白族更认定自己是“虎儿虎女”,纳西族专挑虎日出门办事——“虎神保佑,干啥都成!”

当传统撞上现代:虎年的新烟火

奶奶的虎头帽还在箱底,2022年的虎元素却玩出了新花样:博物馆办起“虎笑寅年”特展,清朝年画和日本青花瓷虎盘同台斗艳;微信红包封面飘满卡通虎,年轻人一边抢一边喊:“虎年暴富!”

可有些东西从未变味:年夜饭上,爷爷仍把鱼夹给孩子:“吃鱼尾!虎年甩掉霉运!老爸群发的段子:“虎年别躺平,学老虎蹦跶!是”;除夕守岁,全家盯着春晚等倒计时,零点鞭炮炸响一刻,手机嗡嗡震动——”

尾声:虎的礼物

回老家整理旧物,箱子底忽地滚出儿时的虎头鞋。褪色的红布泛白,虎鼻子掉了一颗亮片。我拍灰想扔掉,奶奶急得跺脚:“别丢!虎是咱家的神!”

她不知道,在我心里虎早不是神。它是童年冬夜的一顶绒帽,是门上年画里叼铜钱的顽主,是中华血脉中那股“越是艰险越向前”的莽劲儿。它蹲在文化长河里四千多年,仰头长啸一声——

“怕什么?我罩着你呢!