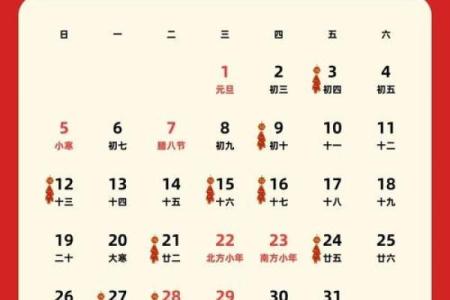

2017年8月28日,星期一,农历七月初七——如果你翻开日历看到这一页,大概会注意到角落里画着一对依偎的喜鹊。这一天是七夕节,牛郎织女在银河“加班”一年后,终于能踩着鹊桥约会的日子。

🧵 从“乞巧节”到“中式情人节”

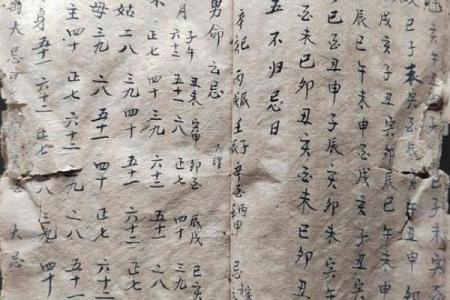

七夕在古代是名副细想来的“女生节”。姑娘们不谈恋爱,专搞事业:比拼针线手艺、祭拜纺织女神“织女”(民间称“七姐”),祈求自己心灵手巧,于是乎得名“乞巧节”。

织女有多牛?

汉代《西京杂记》记载,皇宫女子每年七月初七集体练习“七孔针穿线”技能大赛,穿得快算“巧手达人”。到了宋代,七夕晋升“国民狂欢日”:商场提前一周卖乞巧手工套装,街头堵得水泄不通,热闹程度堪比春节。

直到东汉,牛郎织女的爱情故事被缝进节日,人们才一拍脑袋:“这不即是我们的祖国版星空CP吗?”从此,七夕从技能大赛转型为浪漫代名词。

🎋 古人过七夕的6种神奇操作

1. 对月穿针,卷出新高度

女子们拿出“九孔针”(针上九个洞!)和五彩线,借着月光穿针引线。手速快的人被称为“巧手”,慢的只能默默“输巧”给赢家红包。

2. 蜘蛛打工,结网定胜负

抓一只蜘蛛关进盒子,次日开盘验货:蛛网密布=手巧到爆;稀疏如秃头=明年再练。唐代人甚至开发出“蛛网美学”,专挑圆形对称网点赞。

3. 种豆芽当许愿池

七夕前泡绿豆、小麦,等发芽后绑上红丝带,取名“种生”。姑娘们对着豆苗许愿:“织女娘娘,让我绣花不扎手,相亲不相亲都行!”

4. 少女秘密茶话会

月光下摆好瓜果点心,闺蜜们围坐“拜织女”。不许男生参加!少妇求子,少女求颜值暴涨或嫁个“老实人”——别笑,宋代《醉翁谈录》说她们“默念到半夜”。

5. 文青拜“考神”

读书人这天忙着拜魁星,传说这位神仙虽颜值掉线(满脸斑点+跛脚),口才逆天。皇帝问他为啥脸花,他答:“麻面满天星!”问脚跛,他怼:“独脚跳龙门!”——成功拿下状元。

6. 吃“巧果”,撒狗粮

用糖油面团炸成小花篮、小动物,宋代叫“笑厌儿”。热恋男女互赠巧果,撒糖力度不输巧克力。单身人士则化悲愤为食量:“吃不完的巧果?不存在的!”

🎁 现代七夕:当传统遇上营销鬼才

如今七夕彻底“甜蜜变质”:

💫 为什么我们仍需要七夕?古人的“异地恋教科书”:金风玉露一相逢,胜却人间无数——秦观早在一千年前就告诉你,爱情不在朝朝暮暮,在质量!是

牛郎织女的故事内核,说起来

如今的七夕更像一场文化寻根:姑娘们穿汉服晒手作,情侣用星空灯替代红包雨。某位00后说得好:“我拜织女,是求自己变牛,不是求对象!”——瞧,乞巧精神活得好好的。

银河璀璨,喜鹊振翅。当你在8月28日咬一口酥脆的巧果,不妨抬头笑笑:古人把相思藏进星光,我们把日子过成糖。