腊月二十三的北方,雪花裹着麦芽糖的甜香飘进胡同。李婶正把刚出锅的饺子端上桌,热气糊满了玻璃窗。同一时刻,江南水乡的张家阿婆把浸透箬叶的糯米裹进五花肉,锅里飘出年粽的咸香。

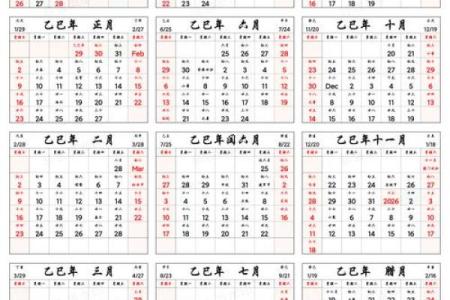

他们都在过小年,却隔着一条无形的日期分界线——北方人过腊月二十三,南方人过腊月二十四。2022年1月25日,当北方人家正把糖瓜粘上灶王爷的嘴时,南方人的灶台还静悄悄的;直到1月26日,南方的灶火才噼啪作响,年糕的蒸汽氤氲了整条巷子。

日历上的“时差”:一日之隔的南北结界

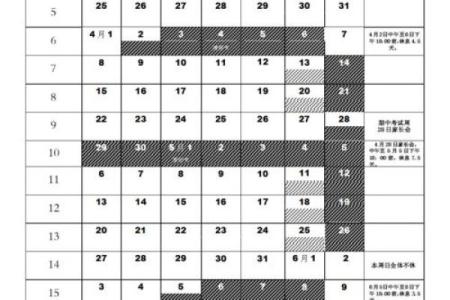

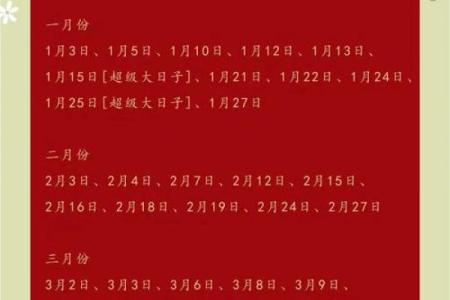

翻开2022年的日历:

• 北方小年定格在1月25日(农历腊月二十三),家家扫尘的声响惊走了屋檐麻雀;

• 南方小年则落在1月26日(农历腊月二十四),甘蔗摊前挤满讨“节节高升”彩头的主妇。

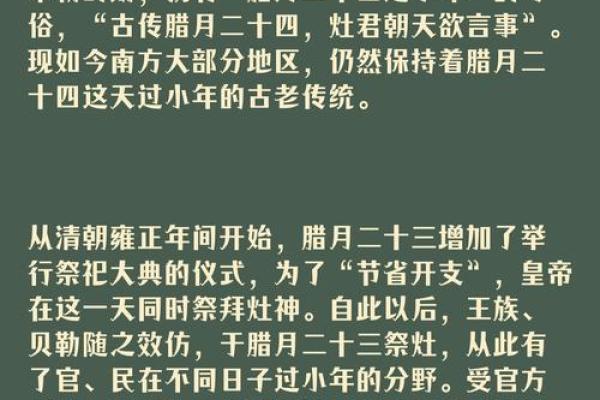

这出“时间差”大戏的导演,竟是三百年前的清朝皇室。当时皇帝在腊月二十三祭天,为省开支,“顺手”把灶神也拜了。上行下效,北方民间从此把祭灶日提前一天。而南方山高皇帝远,依然守着宋人范成大诗中“古传腊月二十四”的老传统,慢悠悠地熬着灶糖。

古代甚至分出“三六九等”:官家二十三祭灶,平民二十四行礼,船民拖到二十五才焚香——民间笑称“官三民四船五”。

灶王爷的甜咸江湖:饺子与年糕的巅峰对决

北方灶台上演“甜蜜攻势”:麦芽糖熬的糖瓜被捏成小南瓜,灶王爷一口黏得张不开嘴,只能“上天言好事”;热气腾腾的饺子端上供桌,说是给灶王爷备的“送行饭”,细想来全进了守夜人的肚子。

南方灶神则泡在米香里:

• 广西人捧出糯米饼,花生芝麻馅儿甜滋滋;

• 江浙人蒸起年糕,“年年高”的吉祥话随蒸汽升腾;

• 福建人扛着带梢的甘蔗祭灶——整根甘蔗是“登天梯”,梢头指向苍穹,盼着灶王爷爬得高、好话传得远。

最绝的是广西的“年粽”,大如拳头的肉粽油亮饱满,阿婆笑出褶皱:“黏棕黏棕,年年高中(粽)!”

扫尘大战:北方“扫房”VS南方“掸尘”

小年清晨,南北家庭不约而同举起鸡毛掸子——

• 北方称“扫房”:炕席掀得砰砰响,扫帚直捅房梁灰,老太太念叨着“扫尘抓萨满”,要把晦气鬼全扫出门;

• 南方叫“掸尘”:竹枝扎的长帚轻拂雕花梁,窗棂缝隙用布条细细擦拭,水乡人信“尘”与“陈”同音,扫尘即扫除陈年厄运。

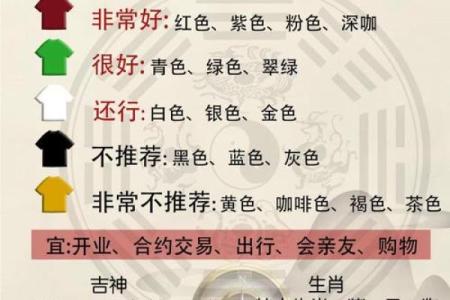

有趣的是,南方主妇黎明即起洒扫,生怕误了吉时;北方人却慢悠悠剪着窗花,喜鹊登梅、莲年有鱼的图案贴上窗,雪地里跳出一抹红。而南方人更爱写春联,研墨铺纸,把“出门见喜”的期盼揉进笔锋。

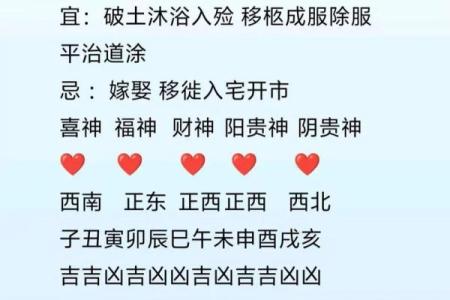

隐秘规矩:剃头、禁忌与灶王爷的“职场规则”

小年前后的理发店挤满北方男人——“有钱没钱,剃头过年”的俗谚驱使他们顶着寒风排队,新发型要赶在祭灶前拾掇妥帖。南方人则淡定得多,总把沐浴理发拖到除夕前夕。

灶王爷的“职场潜规则”更让人腮帮子憋得生疼:

• 北方供糖瓜算“行贿”,黏住神仙嘴防打小报告;

• 南方人严谨遵循“男不拜月,女不祭灶”的古训,认为灶神是男性,女子祭灶会“阴气冲神”,这项任务便成了男主人的专利;

• 小年吵架被视为大忌,万一被灶王爷记上一笔“家庭不和”,来年福气可就飞了。

地域奇观:当小年撞上“地域盲盒”

你以为南北差异够大了?且看这些“花式过小年”:

• 南京人正月十五闹元宵时,才慢悠悠说“今儿是小年”;

• 云南苗寨拖到正月十六,长街宴摆出酸汤鱼才算过年;

• 上海人过两个“小年”:腊月廿四扫尘,除夕前夜守岁,两头都热闹。

最有趣的是江浙“船五”遗风——水乡渔村腊月二十五焚香祭船神,老渔民笑称:“咱的灶王爷坐船慢,晚一天到天宫!”

灶王爷的飞行日志

某年腊月二十三,灶神在北方吃糖瓜粘掉牙;隔日飞到江南,又被年糕撑得走不动道。回天庭汇报时直打嗝:“北方人塞饺子,南方人喂甜粽……嗝!凡人都忙着扫地剃头,实在挑不出错!”玉帝大笑:“赐他们统统团圆吉祥!”

这便是小年的魔力——无论二十三或二十四,扫尘除尘,甜咸殊途,终归是同一份热腾腾的盼。当北方饺子出锅的水汽与南方年糕的糯香在夜空中交织,所有为新年忙碌的身影,都成了灶王爷眼底最暖的人间烟火。