2021年8月7日14时54分,太阳悄悄挪到黄经135°的位置,宣告着立秋的正式登场。这一刻,古人称为“孟秋之始”,现代人却盯着窗外明晃晃的烈日嘀咕:“秋天?怕不是个‘诈骗电话’?”

时间背后的科学小把戏

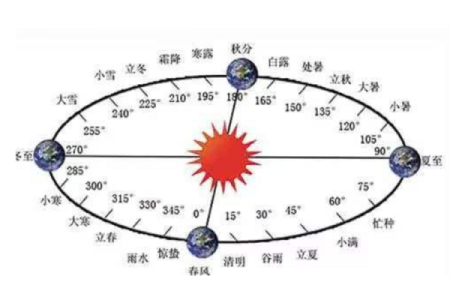

立秋的精确时刻由地球公转轨迹决定,每年在8月7日至9日之间波动。譬如说吧2021年踩准14:54的节点,而2025年则跳到8月8日凌晨3点。这种“飘忽不定”源于天文计算——公式`[年份后两位×0.2422+7.5]-闰年数`的运算结果,甚至让2002年立秋硬生生“加塞”了一天。

有趣的是,民间还按立秋时辰玩起“早晚秋”竞猜:午前为“早立秋”,午后属“晚立秋”。2021年卡在下午,妥妥被归为“晚秋”,按谚语“早立秋凉飕飕,晚立秋热死牛”,注定是个“秋老虎”发威的剧本。

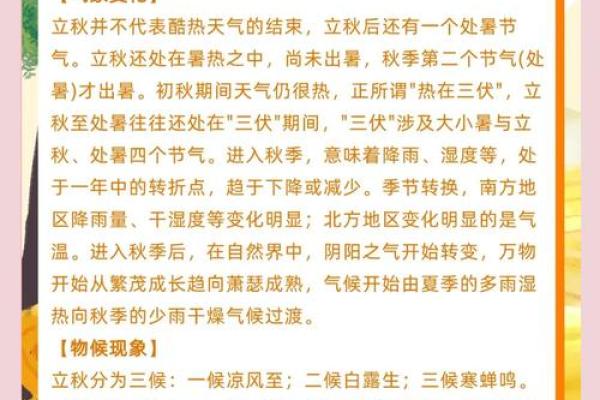

天气:一场“秋”的cosplay

别被节气名忽悠了!立秋后暑热不仅没退场,反而因“末伏”加持更显嚣张。2021年的末伏从8月10日持续到19日,高温混合着潮湿空气,体感温度直奔31℃以上。气象学上的秋天?得连续5天平均气温≤22℃才算数。黑龙江人民8月中就能穿外套,而广东群众得等到11月才能勉强嗅到一丝凉意。

古人倒是浪漫,把立秋分成三幕戏:

习俗:吃货的秋日狂欢

面对高温,古人用智慧(和胃口)发明了一套“秋日生存指南”:

1. 贴秋膘:肉食者的正义

夏天热到瘦三斤?立秋当天必须补回来!北京大爷端出红烧肉,东北老铁猛炫饺子,江南人家炖上老鸭煲。所谓“以肉贴膘”,本质是给胃颁发“夏季受苦慰问奖”。

2. 啃秋:和西瓜的最终约会

天津人捧瓜狂啃名曰“咬秋”,江苏人坚信这天吃瓜不长痱子。最拼的是浙江人——西瓜配烧酒,魔幻组合据说是防疟疾的“古法秘方”。乡下啃秋更豪迈:玉米、山芋、香瓜摆满地,晒谷场秒变露天自助餐。

3. 晒秋:乡村的视觉盛宴

江西婺源的村民早把立秋玩成“行为艺术”:火红的辣椒、金黄的玉米铺满屋顶,层层叠叠的色块从山腰蔓延到窗前。城里摄影师扛着长焦镜头蜂拥而至,而阿婆淡定抖了抖簸箕:“这不妥妥的晒个豆角嘛!”

4. 暗黑料理也疯狂

山东莱西人端出一锅绿糊糊的“渣”——豆沫混青菜,口号响亮:“吃了立秋的渣,大人孩子不拉渣!”(方言押韵鬼才在此)。杭州人则吞秋桃留桃核,除夕扔进火炉当“瘟疫驱逐符”。

农事:与高温赛跑的智慧

“立秋三场雨,秕稻变成米”,老农的谚语道出关键:此时水稻灌浆、棉花结铃、玉米抽穗,全是“喝水大户”。一场及时雨堪比黄金,若遇干旱,收成直接腰斩。

于是田间上演生死时速:

养生:润燥防暑的叠加态

立秋养生堪称“左右互搏术”:既要防暑湿,又要抗秋燥。广东人捧着养生经念叨:“春夏防暑湿,秋冬防肺燥!”

秋日的幽默与浪漫

古人曾用梧桐叶导演“秋日降临特效”:宋朝皇宫把盆栽梧桐移入大殿,立秋钟声一响,太史官高喊“秋来了!太监提前拿手摇的…)。是”,梧桐应声飘落两片叶(怀疑

而今的我们,在空调房里啃着冰镇西瓜,刷手机看节气推送:“噢,立秋了啊。”转头对窗外热浪翻个白眼,“您老人家慢慢来,我先穿短袖再苟一个月!”

毕竟,真正的秋天从来不是靠日历划分的——当第一片梧桐叶打着旋儿吻上肩头,当晚风终于裹挟凉意撞入怀抱,你才猛地醒神:

“嚯!秋老虎下岗了?