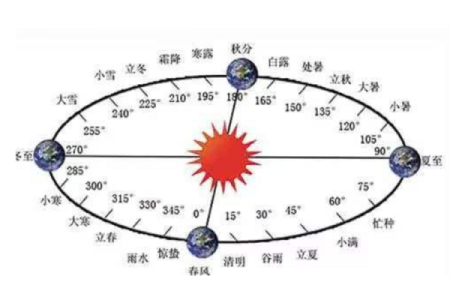

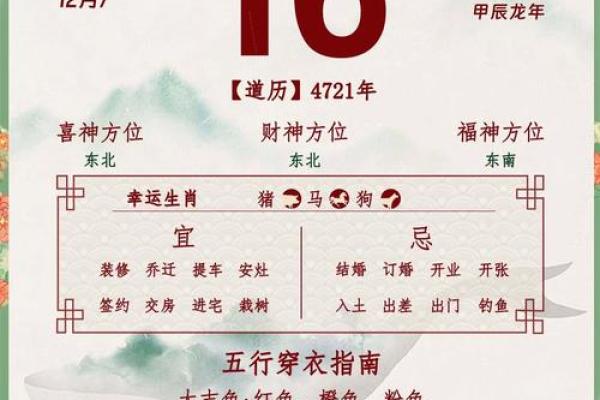

2016年12月21日傍晚18点44分07秒,太阳准时抵达黄经270°,北半球正式进入冬至时刻。着一天,公历日历定格在12月21日,农历则是冬月廿三,星期三。窗外的天色早早暗沉下来,厨房里的水汽却蒸腾得正欢——饺子在沸水里翻腾,白气蒙住了玻璃窗,家家户户的灯光陆续亮起,像散落人间的星群。

📜 一根土圭测出的千年节日

早在2500年前的春秋时代,智慧的古人已学会用土圭测量日影长短,发现了全年日影最长、白昼最短的着一天,将它命名为\"冬至\"。二十四节气中的\"长子\",最早被确定的一个节气。是它

汉代人将冬至奉为\"冬节\",官府放假、商旅停业,连边关都暂时关闭。亲朋互赠美食,围炉取暖,在寒冷中享受难得的\"安身静体\"时光。到了唐宋,冬至更是盛况空前,皇帝率百官赴郊外祭天,百姓则焚香叩拜祖先,街头巷尾洋溢着节日气氛。

🥟 一只饺子的奇幻漂流

北方:耳朵保卫战

东汉名医张仲景辞官回乡时,目睹百姓寒冬冻烂耳朵,便搭棚支锅,用羊肉、辣椒与驱寒药材熬煮\"祛寒娇耳汤\"。面皮包成耳朵状的\"娇耳\"分给众人,吃完浑身暖透,冻疮渐愈。后人模仿制作,\"饺子\"由此诞生。至今南阳仍流传\"冬至不端饺子碗,冻掉耳朵没人管\"的俏皮民谣。

南方:团子的甜蜜哲学

江南水乡的冬至夜,家家捧出赤豆糯米饭。传说共工氏的不肖子死于冬至,化作疫鬼祸害人间,而赤豆正是他的克星。一碗红豆饭,成了驱邪祈福的护身符。

台州人则忙着\"擂圆\"——糯米团在黄豆红糖粉里滚成小金球,咬下去满口甜糯。主妇们笑着念叨:\"圆子滚一滚,烦恼全碾粉!\"

东西南北中,各有心头好

🌿 阴阳流转中的养生智慧

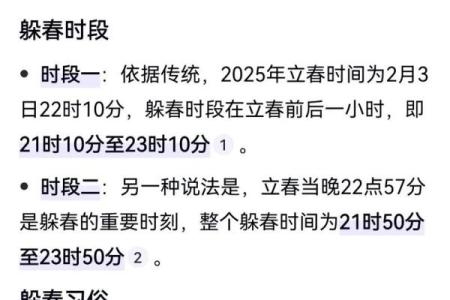

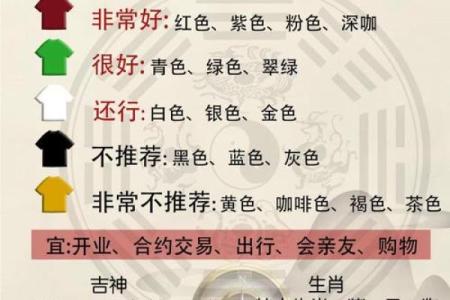

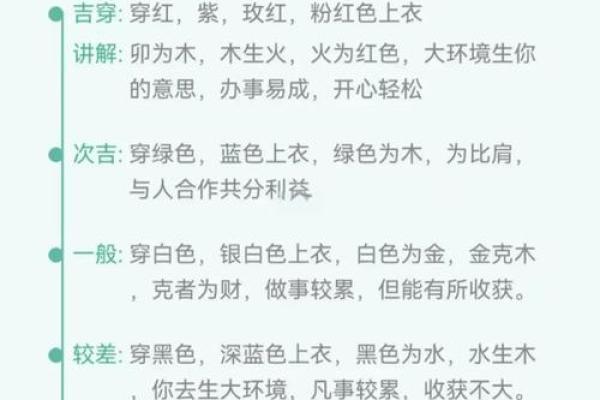

古人将冬至看作\"阴阳转换枢纽\":阴气盛极而衰,阳气始生萌动,称作\"一阳生\"。此时养生重在\"藏\"与\"补\":

冬令进补也讲究时机。慢性病人合宜立冬补到立春,普通人则专注\"三九天\"。俗语\"夏补三伏,冬补三九\"里,藏着顺应天时的古老智慧。

❄️ 黑夜最长?古人笑而不语

虽然冬至是北半球白昼最短的一天,古人反而为此欢喜——自着天起,太阳直射点开始北归,白昼将逐日延长。\"吃了冬至面,一天长一线\",农妇每多缝一针,日光就多留一刻。

为消磨漫漫长冬,人们发明了\"数九\"游戏:画一枝素梅共八十一瓣,日染一瓣,谓之\"九九消寒图\"。清代人更风雅,写九画字句如\"庭前垂柳珍重待春风\",写完最终一笔,推窗已是桃红柳绿。

🌌 尾声:热汤里的永恒瞬间

2016年的冬至夜,家家灯火通明。北方的擀面杖在案板滚动,南方的豆粉裹住糯圆,羊肉汤在陶锅里咕嘟冒泡。那些源自汉代的祭天仪式、唐宋的宴饮风俗、明清的消寒雅趣,最终都化入寻常百姓一碗热腾腾的吃食里。

两千五百年前土圭投下的那道长长日影,此刻正缩在饺子升腾的蒸汽中,悄悄对你说:最长的夜已经过去,光正在归来。

写到着儿,我忍不住想叫碗饺子了——毕竟谁忍心辜负张仲景老爷子那锅滚烫的温柔?