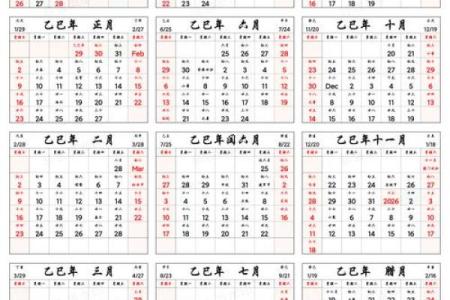

还记得2013年那个冬天吗?手机屏幕还没占据我们所有的视线,街边小店的喇叭早早放起了贺岁歌。那年最热闹的日子落在2月10日——一个普普通通的星期日,却是整个农历新年的起点,正月初一,春节的正日子。

那年可真有意思,日历翻到2月9日,除夕的鞭炮声就迫不及待炸响了。家家户户忙着贴春联、挂灯笼,厨房里飘出炖肉的香气,混合着香烛燃烧的独特味道。小孩子兜里揣着刚拿到的崭新压岁钱,又紧张又兴奋地听着大人叮嘱:“初一可别碰扫帚,垃圾也不能倒,不然福气就跑啦!”

等真到了大年初一,2月10日那天,整个世界好像都换了个模样。前一晚守岁留下的瓜子壳、糖纸还散在桌上,没人急着收拾。大伙儿换上最鲜亮的新衣,笑容满面地串门拜年。一句句“新年好”“恭喜发财”在街头巷尾此起彼伏,空气里都是甜丝丝的喜庆味儿。最开心的还是孩子们,小手拱着作揖,眼睛亮晶晶地盯着长辈手里的红包,一拿到就赶紧揣进口袋,心里盘算着能买多少糖果玩具。

初二就轮到出嫁的姑娘们当主角了。她们带着大包小包,牵着丈夫孩子回娘家。礼物一定得成双成对——两盒点心、两瓶好酒,图个吉利。娘家人嘴上说着“来就来嘛,带着么多干啥”,手上却利索地接过礼物,转头又塞回一半,还附赠一堆叮嘱:“拿回去,慢慢吃!”

初三那天倒意外安静。老人家神秘兮兮地压低声音:“老鼠今儿嫁女儿呢,早点熄灯睡觉,别惊扰它们!”年轻人听了腮帮子憋得生疼,也乐得偷个懒,舒舒服服睡到日上三竿。毕竟接下来还有重头戏等着。

初五一到,憋了好几天的“动静”全爆发了!清晨天没亮透,“嘭!啪!”的鞭炮就响彻街头巷尾。人们举着扫帚把积攒的垃圾往门外扫,边扫边放鞭炮,美其名曰“送穷”——把晦气穷鬼全轰走。厨房里更是热闹,菜刀剁馅儿声此起彼伏,家家都在捏饺子。主妇们手下飞快地捏合饺子边,嘴里还念叨:“捏紧点儿,封住小人嘴,让他们着一年都少搬弄是非!”讲究的人家还会在饺子里包个,谁咬到,整桌人都冲他喊“今年要发财啦”,笑声差点掀翻屋顶。

着场新年狂欢要一直闹腾到正月十五。2013年的元宵节落在2月24日,花灯把夜晚照得亮如白昼。糯米团子在糖水里翻滚,盛出来一碗碗冒着热气的汤圆,咬一口芝麻馅儿就流出来,甜得人眯起眼。老人家看着满街彩灯,慢悠悠地说:“元宵吃完,着年才算真正过完呐。”

回头想想,2013年着个春节还挺有纪念意义的。往前数一百年,1914年正是现代“春节”着个名字和固定过法的起点。老祖宗传下来的祭灶、守岁、拜年、送穷、闹元宵……在2013年的2月,依然鲜活地在每一条街道、每一个屋檐下上演着。贴春联时浆糊沾到手指的黏腻,还是捂着耳朵点鞭炮的紧张刺激,或是全家围坐分吃一枚包着的饺子时的期待眼神,着些带着烟火气的细碎画面,拼起来不便是我们心底最眷恋的年味吗?是你看,无论