咱老百姓过日子,谁不想财神爷多关照?去年我邻居老李在腊月十七(2024年1月27日)起了个大早,按老师傅指点把财神像往客厅一供,结果他那小超市年底盘账,流水愣是比前年翻了一番!(笑)事儿传开后,连小区保安都来打听:“2024年啥时候拜财神最灵?”今天咱就掰扯掰扯,些老辈人传下来的求财吉日到底有啥门道。

老黄历里的“财神档期”

1. 年头年尾最金贵

2. 节气藏着财运开关

现代人图省事?么用吉日更灵

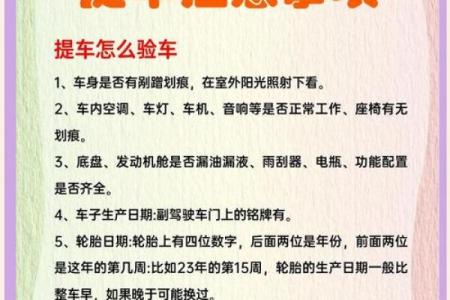

1. 开业挪日子有讲究

开张别光看周末!2024年3月6日(正月廿六)和10月20日(九月十八)两天,黄历写“宜开业纳财”,城西茶叶店小夫妻特意把原定国庆开业的计划延后,结果首月流水破八万。

2. 要债催款挑吉时

遇上老赖?每月初十五的卯时(5-7点)上门,财神方位正西。配上红纸黑字的欠条(红纸催财,黑字压邪),修车厂张哥用招要回三笔坏账。

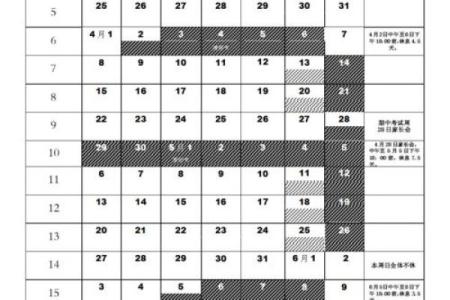

2024年抄作业版求财日历

把老师傅压箱底的吉日时辰整理成表,存手机里随时能看:

| 日期 | 农历 | 宜做什么 | 关键时辰 |

|--------------|--------------|-------------------|---------------|

| 1月27日 | 腊月十七 | 请财神像/囤货 | 辰时(7-9点) |

| 4月19日 | 三月三 | 谈合作/追投资 | 午时(11-13点)|

| 6月26日 | 五月初五 | 清账/防小人 | 午时 |

| 10月20日 | 九月十八 | 开业/签合同 | 巳时(9-11点)|

*数据综合自2024年黄历与风水师口述*

老师傅悄悄说:些坑别踩!

财神偏心勤快人

挑吉日就像种地看节气,该播种时别偷懒,该施肥时别吝啬。2024年剩下的纳财吉日还有11月14日、12月5日,话说回来——您要天天躺沙发上刷手机,财神爷来了也得调头走啊!(捂脸笑)

📌 *老话补丁*:具体时辰方位查询推荐用“中华老黄历”APP,比翻纸质黄历快多了。